Das Gehirn

Das menschliche Gehirn ist das komplizierteste Organ, das die Natur je hervorgebracht hat: 100 Milliarden Nervenzellen und ein Vielfaches davon an Kontaktpunkten verleihen ihm Fähigkeiten, an die kein Supercomputer bis heute heranreicht. Eine der wichtigsten Eigenschaften ist seine Lernfähigkeit. Doch wie kann eine Ansammlung von Nervenzellen überhaupt etwas lernen? Und lässt sich diese Fähigkeit gezielt verbessern?

Bis vor wenigen Jahren galt unter Wissenschaftlern als ausgemacht: Das Gehirn eines Erwachsenen verändert sich nicht mehr. Heute weiß man jedoch, dass das Gehirn bis ins hohe Alter laufend umgebaut wird. Manche Neurobiologen vergleichen es sogar mit einem Muskel, der trainiert werden kann. Anbieter sogenannter Gehirnjoggings greifen diese Idee inzwischen auf und bieten Übungen an, die die Lern- und Gedächtnisleistung erhöhen sollen.

Die Vorstellung, dass das Gehirn ein Leben lang lernfähig bleibt, ist aus wissenschaftlicher Sicht unbestritten. Anders hätte der Mensch die vielfältigen Herausforderungen, denen er im Laufe eines Lebens begegnet, auch gar nicht bewältigen können. So können wir bis ins hohe Alter eine Fremdsprache und Yoga lernen, uns Gesicht und Stimme eines neuen Arbeitskollegen merken oder den Weg zu einer neuen Pizzeria. Viele Wissenschaftler bezweifeln aber, dass Gehirnjogging-Übungen die generelle Leistungsfähigkeit des Gehirns steigern. Sie gehen davon aus, dass sich der Trainingseffekt nur auf die unmittelbar trainierte Aufgabe auswirkt. Andere Fähigkeiten würden demzufolge nur wenig oder gar nicht vom Gehirnjogging profitieren.

Aktuelle Beiträge

Synaptische Plastizität

Was passiert überhaupt, wenn unser Gehirn etwas Neues lernt und speichert?

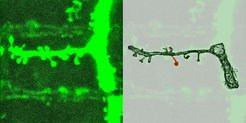

Lernen findet an den Synapsen statt – also den Orten, an denen die elektrischen Signale von einer Nervenzelle zur nächsten übertragen werden. Neurowissenschaftler haben herausgefunden, dass Synapsen die Effektivität der Übertragung variieren können. Man bezeichnet dieses Phänomen auch als synaptische Plastizität. So kann eine Synapse durch einen Vorgang namens Langzeitpotenzierung (LTP) verstärkt werden, indem sie mehr Botenstoff ausschüttet oder mehr Botenstoffrezeptoren bildet. Analog kann die Signalübertragung an einer Synapse durch Langzeitdepression (LTD) verringert werden.

Die Übertragung von Signalen kann aber nicht nur verstärkt oder abgeschwächt werden, sie kann auch überhaupt erst ermöglicht oder völlig gekappt werden. So wissen Neurowissenschaftler heute, dass Synapsen selbst im erwachsenen Gehirn noch komplett neu gebildet oder abgebaut werden können. An wenigen Stellen wie zum Beispiel im Riechsystem können sogar zeitlebens neue Nervenzellen gebildet werden. Es ist also nicht übertrieben, wenn man sagt: Unser Gehirn gleicht zeitlebens einer Baustelle.

Stärkung und Schwächung, Auf- und Abbau - die Stärke, mit der Signale zwischen Nervenzellen übertragen werden, wird laufend angepasst. Etwas vereinfacht könnte man sich also vorstellen, dass die Signalübertragung verstärkt wird, wenn das Gehirn etwas speichert – und abgeschwächt wird, wenn es vergisst. Viele Neurowissenschaftler sind heute der Ansicht, dass synaptische Plastizität die Grundlage von Lernen und Gedächtnis ist.

Synaptische Plastizität - wie das Gehirn lernt

Ohne die Plastizität würde dem Gehirn folglich etwas Fundamentales fehlen: seine Lernfähigkeit. Mit dem Lernen verhält es sich wie mit dem Sport: Je mehr eine bestimmte Fähigkeit gefordert wird, desto effektiver wird sie erledigt. Wer beispielsweise Taxi fährt, muss sich gut orientieren und Routen merken können. Durch die tägliche Arbeit wird so das Ortsgedächtnis immer besser. Das hinterlässt auch Spuren im Gehirn, zum Beispiel im Gehirn Londoner Taxifahrer: Forscher haben herausgefunden, dass in ihrem Gehirn der Hippocampus – ein für das Ortsgedächtnis zentrale Region im Gehirn – über die Jahre größer wird. Offenbar braucht ein derart trainiertes Orientierungsvermögen auch mehr Raum! Ob die Taxifahrer auch generell ein besseres Gedächtnis besitzen, ist noch unbekannt.

Seine Plastizität hilft dem Gehirn zudem, Schäden zumindest teilweise zu reparieren. Sterben beispielsweise bei einem Schlaganfall Nervenzellen ab, können benachbarte Hirnregionen die Aufgaben des betroffenen Gebiets zum Teil übernehmen. Am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften haben Forscher herausgefunden, dass das Gehirn so die Schäden nach einem Schlaganfall zum Teil kompensieren kann. Wissenschaftler erforschen an verschiedenen Max-Planck-Instituten, wie das Gehirn und seine Nervenzellen plastisch bleiben.

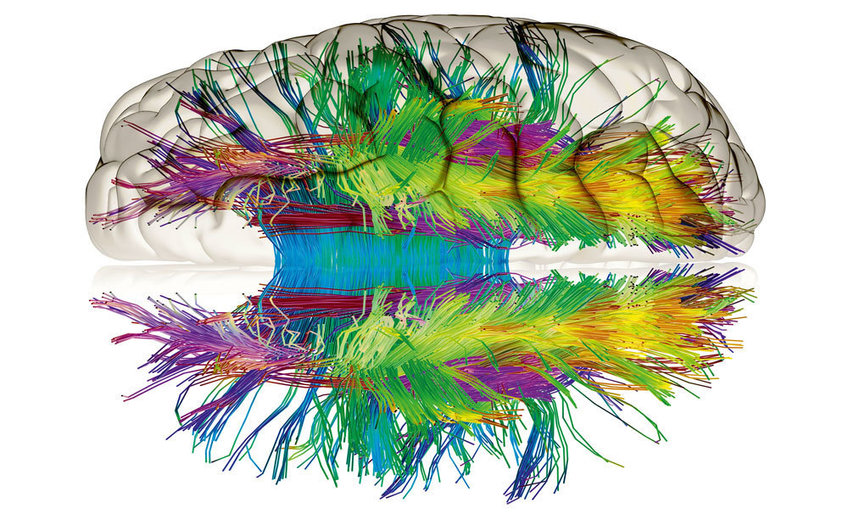

Ein weiteres wichtiges Forschungsfeld ist die Verschaltung innerhalb des Gehirns. Jede der rund 100 Milliarden Nervenzellen des menschlichen Gehirns empfängt über Bäumchen-artige Fortsätze – sogenannte Dendriten – Signale anderer Zellen, verrechnet diese miteinander und bildet daraus ein eigenes elektrisches Signal, das sie über das fadenförmige Axon zur nächsten Zeile übermittelt.

Aufbau des Gehirns

Das menschliche Gehirn lässt sich nach verschiedenen Kriterien untergliedern. Entwicklungsgeschichtlich beispielsweise besteht es wie das aller Wirbeltiere aus dem End-, Zwischen-, Mittel-, Hinter- und Markhirn, auch als Tel-, Di-, Mes-, Met- und Myelencephalon bezeichnet. Anatomisch fallen besonders die Bereiche ins Auge, die als Groß-, Zwischen- und Kleinhirn (Cerebellum) bezeichnet werden, sowie der Hirnstamm.

Besonders auffällig ist die zum Endhirn gehörende sogenannte Großhirnrinde, der sogenannte Kortex. Sie ist im Laufe der Evolution so stark gewachsen, dass sie fast das gesamte Gehirn umgibt. Mit ihren Furchen und Windungen gibt der Kortex dem Gehirn das Aussehen einer Walnuss.

Die Großhirnrinde ist Sitz vieler höherer geistiger Fähigkeiten. Einzelne Bereiche haben dabei unterschiedliche Aufgaben. So sind manche Areale darauf spezialisiert, Sprache zu verstehen, Gesichter zu erkennen oder Erinnerungen abzuspeichern. In der Regel ist aber keine Region allein für eine bestimmte Fähigkeit verantwortlich, sondern nur im Zusammenspiel mit anderen. In der Großhirnrinde sind deshalb sowohl benachbarte Nervenzellen als auch Zellen in weit voneinander entfernten Regionen miteinander verknüpft (lokale und überregionale Vernetzung).

Welche Gehirngebiete miteinander verbunden sind, untersuchen Wissenschaftler mithilfe der sogenannten Magnetresonanztomografie (MRT). Mit dieser Technik können sie die zu Fasersträngen gebündelten Fortsätze von Nervenzellen sichtbar machen, die die Areale der Großhirnrinde miteinander verbinden. Auf diese Weise haben Sprachforscher beispielsweise eine für das Sprachvermögen zentrale Gehirnregion entdeckt: den sogenannten Fasciculus Articuatus. Ohne dieses Nervenfaserbündel können Kleinkinder keine komplexen Sätze bilden und verstehen. Dies gelingt erst, wenn diese Verbindung genug entwickelt ist. Bei Menschenaffen hingegen sind diese Nervenfasern zeitlebens schwach ausgebildet. Folglich schaffen die Tiere es trotz jahrelangen Trainings nicht, selbst einfachste Sätze zu bilden – und das, obwohl andere erforderliche Hirnareale sowie anatomische Voraussetzungen zum Sprechen durchaus vorhanden sind.

Mit einer Variante dieser Technik, der sogenannten funktionellen Magnetresonanztomografie, können Wissenschaftler zwischen aktiven und nicht aktiven Gehirnregionen unterscheiden. Damit haben sie viel über den Aufbau und die Funktionsweise des Gehirns gelernt. So haben Max-Planck-Forscher aus Leipzig herausgefunden, warum bei Menschen, die stottern, ein Ungleichgewicht zwischen der Hirnaktivität von linker und rechter Großhirnhälfte auftritt: Innerhalb des überaktiven rechten Netzwerkes haben sie eine Faserbahn entdeckt, die bei den Betroffenen deutlich stärker ausgebildet ist, als bei Menschen ohne Sprechprobleme. Je stärker der sogenannte Frontale Aslant Trakt ist, desto stärker stottert ein Mensch.

Einen exakten Schaltplan des Gehirns lässt sich jedoch mit der MRT-Technik nicht erstellen, dafür ist die Genauigkeit der Methode nicht hoch genug. Schließlich sitzen bis zu 10.000 Synapsen auf einer Nervenzelle, 100 Billionen sind es insgesamt. Dies zeigt, wie dicht das Kommunikationsnetz im Gehirn ist. In diesem Netz können einerseits benachbarte Nervenzellen miteinander verknüpft sein, andererseits auch Zellen, die weit voneinander entfernt sind. Dieses Gewirr aus lokalen und überregionalen Verbindungen zu entwirren – auch Konnektom genannt –, haben sich Max-Planck-Forscher zum Ziel gesetzt.

Das Konnektom – Schaltplan des Gehirns

Die Wissenschaftler entwickeln deshalb neue Methoden, mit denen sie das Konnektom entschlüsseln können. Als Modellfälle dienen ihnen dafür Mäuse: Zuletzt haben sie die Verschaltung von Bereichen der Netzhaut des Auges sowie der Großhirnrinde aufgeklärt und herausgefunden, dass Nervenzellen im sogenannten entorhinalen Kortex der Großhirnrinde wie ein Transistor organisiert sind: Bevor eine Nervenzelle eine andere Zelle aktivieren kann, kontaktiert sie eine hemmende Zelle und wird so in ihrer eigenen Aktivität behindert.

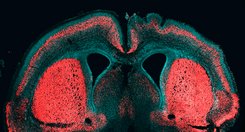

Anhand solcher Schaltpläne wollen Wissenschaftler lernen, wie das Gehirn funktioniert. An Max-Planck-Instituten arbeiten sie bereits heute daran, die Prinzipien der Informationsverarbeitung aufzuklären. Derzeit konzentrieren sie sich auf einfacher aufgebaute Gehirne, die weniger Nervenzellen und -fasern besitzen als das Gehirn des Menschen. Mäuse sind ein solcher Modellfall für Neurowissenschaftler. Sie besitzen als Säugetiere ein ähnlich aufgebautes und funktionierendes Gehirn wie der Mensch. Damit können Forscher von der grundlegenden Funktionsweise von Nervenzellen bis hin zur Verschaltung innerhalb der Großhirnrinde viele Fragestellungen untersuchen.

Noch einfacher aufgebaut und leichter zu untersuchen ist das Gehirn von Zebrafischen und ihrer Larven. So besitzt das Gehirn einer Fischlarve nicht nur lediglich 100.000 Nervenzellen und damit eine Million Mal weniger als das des Menschen, es ist auch noch nahezu völlig transparent. Wissenschaftler können deshalb ohne operativen Eingriff mit ihren Mikroskopen ins Gehirninnere blicken.

Auch Wirbellose können ein Modell für Neurowissenschaftler sein. Ihre Nervenzellen sind zwar sehr klein, dadurch kann ihre Aktivität nicht so leicht gemessen werden. Dafür lassen sich wegen der vergleichsweise einfacheren Architektur die Prinzipien von Verschaltungen zur Wahrnehmung und Verarbeitung von Umweltreizen analysieren. So können Forscher anhand des Gehirns von Fruchtfliegen lernen, wie der Geruch von Nahrung die Fortpflanzung beeinflusst. Durch die Analyse des Sehsystems von Schmeißfliegen wollen sie herausfinden, wie die Insekten Bewegungen so unglaublich schnell wahrnehmen können. Selbst ein so einfach aufgebauter Organismus wie der Fadenwurm C. elegans kann mit seinen exakt 256 Nervenzellen wichtige Erkenntnisse zur Entstehung und Funktionsweise des Nervensystems liefern.