Guter Biss, ein Spinnenleben lang

Die Giftklaue von C. salei ist so gebaut, dass sie den Chitinpanzer von Beuteinsekten schadlos durchstoßen kann

Bis in die Spitze durchschlagend konstruiert ist die Giftklaue der großen Wanderspinne (Cupiennius salei). Mit der gebogenen Klaue greift die Spinne ihre Beute, durchdringt deren Chitinpanzer und spritzt ihr Gift in das Opfer. Wie ein Forscherteam des Max-Planck-Instituts für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam-Golm und der Universität Wien festgestellt hat, hat sich die Giftklaue in Form und Struktur während der Evolution sehr gut daran angepasst, die todbringende Aufgabe ein Spinnenleben lang zuverlässig und möglichst unbeschadet zu erledigen. Die Forscher haben erstmals umfassend den Zusammenhang von Struktur und mechanischen Eigenschaften der Klaue analysiert und mit anderen möglichen Konstruktionsformen verglichen. Daraus könnten sich auch Anhaltspunkte ergeben, wie sich bioinspirierte Vorrichtungen für Injektionen in Medizin und Technik verbessern lassen.

Die Evolution betreibt auf der Erde ein weltumspannendes Labor. Zwar kann sie nicht auf so viele Materialien zurückgreifen wie Ingenieure, diesen Nachteil macht sie aber durch die unüberschaubare Vielfalt von Materialkombinationen, Strukturen und Formen wett, die sie im Laufe der Jahrmilliarden hervorgebracht hat. Die Giftklauen von Spinnen liefern dafür einen schlagenden Beleg. Zwar bestehen sie wie die Panzer der Insekten, von denen Spinnen leben, aus Chitin und Proteinen. „Doch die Bauweise der Klaue ist daran angepasst, den Panzer zu durchdringen und dabei selbst so gut wie nie Schaden zu nehmen“, sagt Yael Politi, die mit Benny Bar-On und Peter Fratzl vom Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung sowie Friedrich G. Barth von der Universität Wien die Biophysik der Giftklaue untersuchte, mit der die große Wanderspinne (Cupiennius salei) ihre Opfer zur Strecke bringt.

Zunächst betrachteten die Forscher die Form der Klaue: ein Konus, der sich kreisförmig biegt, durch den der Giftkanal läuft und dessen Wand an der Basis dicker ist als an der Spitze. Anhand eines Modells testeten die Wissenschaftler, ob diese Architektur für ihren Zweck und die damit verbundenen mechanischen Belastungen geeignet ist. Die Geometrie der Modellklaue variierten sie dabei von der Form einer gebogenen Nadel über eine annähernd natürliche Klauengestalt bis hin zu einem stumpferen Kegel mit einer breiteren Basis, der deutlich mehr Material enthält als die natürliche Klaue. „Wie unsere Simulation zeigt, macht die Form die Giftklaue bei einem relativ geringen Materialaufwand sehr steif“, sagt Benny Bar-On, der das mechanische Verhalten verschiedener Geometrien der Klaue simulierte. „Die Klaue verbiegt sich daher erst bei höheren Belastungen als etwa eine gebogene Nadel.“

Bei einem Schaden verliert die Spinne nicht die ganze Klaue

Die natürliche Giftklaue wird zudem an der Spitze maximal beansprucht, wenn die Spinne sie auf einer Kreisbahn in ihre Beute schlägt. In einer Nadel tritt bei dieser Bewegung die größte Belastung dagegen an der Basis auf. Bräche die Nadel, würde sich die Spinne ihren Giftzahn an der Beute ausbeißen. Damit wäre sie ihre Jagdwaffe gleich für immer los, weil diese nicht nachwächst. Nimmt dagegen die natürliche Giftklaue Schaden, verliert sie allenfalls ihre Spitze. Mit dem verbleibenden Stumpf kann die Spinne dann immer noch auf Beutezug gehen. „Mit einem Gradient, also einer Veränderung in der Wandstärke erreicht die Natur hier also eine höhere Belastbarkeit“, sagt Benny Bar-On.

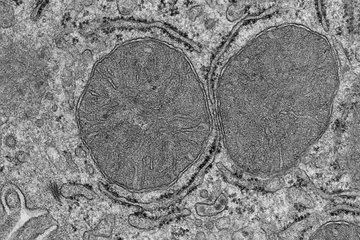

Ähnlich angepasst hat die Natur die innere Struktur der Giftklaue, genauer gesagt die Anordnung der Chitinfasern, die in Proteine eingebettet sind. In der äußeren Schicht der Klaue wechseln sich Chitinlagen ab, in denen die Fasern jeweils parallel liegen. Wie bei einer Sperrholzplatte ändert sich die Richtung der Fasern jedoch von einer Lage zur nächsten. In einer mittleren Schicht laufen die Fasern dagegen alle parallel zu der Richtung, in der die Klaue bei einem mustergültigen Biss in den Beutepanzer stößt. Eine innere Schicht der Klaue, die den Giftkanal umschließt, ist wieder wie eine Sperrholzplatte aus gegeneinander verdrehten Chitinlagen aufgebaut.

Die Sandwichstruktur verhindert den Verlust der Giftklaue

„Diese Struktur der Klaue kann die tatsächlichen Belastungen sehr effektiv abfangen“, sagt Benny Bar-On „Auf diese hält die Klaue dem Druck beim frontalen Aufprall stand, widersteht aber auch Scherspannungen, wenn die Spinne den Biss nicht optimal führt und die Klaue verdreht wird.“ Die Erkenntnis gewannen die Forscher wiederum durch Simulationen, in denen sie die Schichtdicken virtuell auf verschiedene Weise variierten. Erwartungsgemäß erwies sich dabei eine Klaue, deren Chitinfasern vor allem parallel zur optimalen Bewegungsrichtung verlaufen, als besonders robust gegen frontalen Druck. Bisse die Spinne mit einer solchen Klaue jedoch etwas schlampig zu, sodass diese beim Stoß auf das Beuteinsekt leicht verdreht würde, bräche ihre Giftspritze ziemlich leicht. Und zwar am ehesten an der Basis, sodass die Spinne wiederum ihre gesamte Waffe einbüßen würde.

Den Verlust verhindert nicht nur die Sandwichstruktur mit verschiedenen Faserorientierungen, zudem variiert der Anteil der unterschiedlichen Schichten in der Klaue. An der Spitze fangen relativ viele Fasern, die parallel zur optimalen Bissbahn verlaufen, die Wucht des Stoßes ab. Am Fuß stabilisiert eine größere Fraktion von Fasern im Sperrholzdesign die Klaue gegen Scherbelastungen. Auch dieses Optimierungsproblem hat die Evolution also so gut wie möglich gelöst.

Die Modellsimulationen könnten die Evolution erklären

„Dank der Modellsimulationen können wir jetzt Erklärungen vorschlagen, warum die Evolution der Spinnenklaue genau das Design gegeben hat, das wir in der Natur finden“, sagt Benny Bar-On. Warum die Giftklaue also die Form eines Konus aufweist, und nicht wie der Stachel einer Wespe nadelförmig gebaut ist.

„Den Zusammenhang zwischen der Bauweise und den biomechanischen Eigenschaften einer biologischen Struktur haben wir in unserer Studie systematisch auf verschiedenen Ebenen untersucht und dabei auch ein besonderes Augenmerk auf die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Konstruktionsebenen gerichtet“, erklärt Yael Politi. Sie und ihre Kollegen könnten damit zu Vorreitern in der Forschung an biologischen Strukturen werden. Denn interessante Einsichten erwarten die Forscher auch, wenn andere Entwicklungen aus dem Instrumentenkasten der Natur auf diese Weise analysiert werden. Vor allem von einem Blick auf Strukturen, die wie die Spinnenklaue Gradienten also Variationen aufweisen, versprechen sie sich in dieser Hinsicht viel. Das gilt etwa für den Fuß, mit dem sich eine Muschel am Meeresgrund festhält, oder den Schnabel eines Tintenfischs.

Sollte die Analyse einer solchen mal zutage bringen, dass die Evolution vom Optimum – noch – ziemlich weit entfernt liegt, hilft das zwar dem betroffenen Lebewesen nicht. Für Materialwissenschaftler und Ingenieure könnte eine solche Erkenntnis dagegen sehr wertvoll sein. So könnten sie Unzulänglichkeiten der Natur vermeiden, wenn sie von der Biologie inspiriert ein Gerät konstruieren. Zudem ermöglichen es ihnen solche Modellsimulationen, die Entwicklungen der Natur mit relativ geringem Aufwand an spezielle technische Anforderungen anzupassen. So könnte sich auch die Analyse der Spinnenklaue etwa praktisch auswirken, etwa auf das Design von Einspritzventilen in Motoren oder von Injektions- oder Absaugvorrichtungen in der Medizin.

PH