Funken in der Sternenmaschine

Es wäre eine völlig neue Energiequelle: Die Kernfusion soll die Kraft der Sonne auf die Erde holen. Einen Weg zu dieser Form der Energieerzeugung verfolgen Forscher um Thomas Klinger, Direktor am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Greifswald, mit der Anlage Wendelstein 7-X.

Text: Roland Wengenmayr

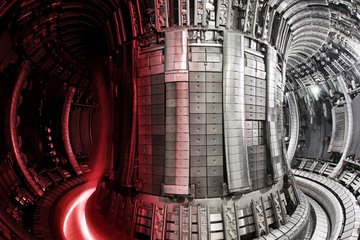

"Den eigentlichen Torus kann man kaum erkennen“, sagt Matthias Hirsch beim Anblick von Wendelstein 7-X. Mit „Torus“ meint der Plasmaphysiker das ringförmige Herzstück des 725 Tonnen schweren Kolosses aus Metall, der vor uns die mehrere Stockwerke hohe Halle füllt. Der Ring verbirgt sich hinter einer für Laien verwirrenden Vielfalt aus über 250 Rohranschlüssen und Stutzen. Das Ganze umgibt auch noch ein Gerüst aus Treppen, Balkonen und Zugangsbrücken, dazwischen Rohrleitungen, Kabelstränge und Geräteschränke.

Wir befinden uns am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) in Greifswald, und Hirsch führt zielsicher durch dieses Labyrinth. Bei einem Gerät allerdings muss selbst er über dessen Zweck nachgrübeln. Aber das kann man ihm nicht verdenken, schließlich klettern wir durch das Außengerüst einer enorm komplexen Maschine, an der inzwischen mehr als 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Europa, Australien, Japan und den USA forschen. Auch ein Experte wie Hirsch kann da nicht jedes Detail wissen.

Deutsche Forscher vor allem der Max-Planck-Gesellschaft haben Wendelstein 7-X federführend aufgebaut. Das Projekt dient einem großen wissenschaftlichen Ziel: der Nutzung des Sonnenfeuers als nahezu unerschöpflicher Energiequelle etwa für die Stromerzeugung. Bei 15 Millionen Grad verschmelzen tief in der Sonne Atomkerne des Wasserstoffs – Protonen – zu Atomkernen des Heliums und setzen dabei enorme Energiemengen frei. Ohne diesen solaren Fusionsofen wäre die Erde ein kalter, toter Planet.

Allerdings verschmelzen die leichten Wasserstoffatome nur in der Gravitationspresse der Sonne, unter einem unvorstellbaren Druck von etwa 200 Milliarden Erdatmosphären. Kein festes Material könnte das auf der Erde auch nur annähernd aushalten. Die Solarenergie schlechthin hier zu nutzen, wäre also ein Traum geblieben, hätten nicht findige Physiker eine Alternative entdeckt. Bereits in der Mitte des 20. Jahrhunderts stellten sie fest, dass auch Atomkerne des schweren Wasserstoffs Deuterium, das neben dem Proton ein Neutron besitzt, und von Tritium, einem superschweren Wasserstoff mit zwei Neutronen, zu Helium verschmelzen.

Kernfusion - Eine neue Form der Energieerzeugung

Diese Fusionsreaktion läuft in einem extrem dünnen, heißen Gas ab – und wegen des geringen Drucks lässt sie sich leichter technisch umsetzen. Allerdings sind dafür noch höhere Temperaturen als in der Sonne nötig, nämlich weit über 100 Millionen Grad. In einem solchen Hochtemperaturplasma sind Elektronen und Atomkerne vollkommen voneinander getrennt. Beide sind elektrisch geladen, deshalb kann ein starkes Magnetfeld sie einschließen – wie eine immaterielle Thermoskanne. Und das ist der Trick, auf den die Forschung setzt.

Im Plasmagefäß eines zukünftigen Fusionskraftwerks wäre nur etwa ein Gramm des Helium-Tritium-Gemischs enthalten. Dieses Fast-Nichts an Brennstoff könnte 90 000 Kilowattstunden an Wärmeenergie produzieren. Das entspricht der Verbrennungwärme von elf Tonnen Kohle, die aber über 30 Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre blasen, wenn sie verfeuert werden. Fusionskraftwerke dagegen wären im Betrieb klimaneutral. Neben dem extrem geringen Brennstoffverbrauch ist dies das große Zukunftsversprechen in einem Jahrhundert, in dem der Klimawandel unser Leben zunehmend bestimmt.

Die Aussicht auf eine klimafreundliche Energiequelle dürfte auch der Grund sein, warum Robert Habeck, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/ Die Grünen sich für die Forschung offen zeigte, als er Wendelstein 7-X kürzlich besuchte. Bei der Grundsteinlegung für die Anlage 1997 hatten Anhänger der Partei noch dagegen protestiert. „Heute beschreiben wir die Atomfusion unideologischer“, sagte Habeck. Die Grundlagenforschung sei faszinierend und sollte vorangetrieben werden. „Es ist grundsätzlich richtig, Alternativen in der Energieversorgung zu erforschen.“

Fusionsenergie sei die einzig neue Form primärer Energieerzeugung, an der die Menschheit forscht, betont Thomas Klinger: „Sie ist gewissermaßen das letzte noch ungeöffnete Energiefass.“ Als wolle die Sonne diese Feststellung unterstreichen, leuchtet sie warm ins Zimmer des Max-Planck-Direktors, der den Greifswalder Standort des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik leitet. Der drahtige Physikprofessor wirkt, als könne er jederzeit aufspringen und zum Schraubenschlüssel greifen. Tatsächlich schlüpft der Grundlagenforscher zeitweilig in die Rolle eines Baustellenleiters, und zwar auf einer sehr komplexen Baustelle. Denn die Greifswalder Forscher müssen sich Stück für Stück in technisches Neuland vorarbeiten.

Wendelstein 7-X selbst ist allerdings keine kerntechnische Anlage und nicht für eine Kernfusion konstruiert. In dem Experiment studieren Physiker das Verhalten des heißen Plasmas in einem Stellarator und verwenden dafür leichten Wasserstoff. Ein Stellarator ist einer der beiden Typen von Fusionsanlagen, die derzeit erforscht werden. Die Greifswalder Sternenmaschine soll – als das bislang größte Stellarator-Experiment – demonstrieren, dass solche Anlagen grundsätzlich ein heißes Plasma ausreichend effizient und dauerhaft einschließen können. Das würde den Weg zu einem Fusionskraftwerk nach diesem technischen Prinzip eröffnen.

Gerade wird Wendelstein 7-X für die nächste Messkampagne umgerüstet, drei Kampagnen von je 15 Wochen hat die Anlage schon hinter sich. Am 10. Dezember 2015 leuchtete das erste Plasma aus einem tausendstel Gramm Helium bei einer Million Grad auf – das Helium sollte als Putzmittel Verunreinigungen aus dem Plasmagefäß entfernen. Das ist wichtig, weil Wasserstoffplasmen hoch empfindlich sind. Am 3. Februar 2016 erzeugten die Greifswalder Forscher – im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel – dann zum ersten Mal ein Plasma aus Wasserstoff.

Geheizt wird das Plasma mit verschiedenen Techniken. Die Elektronen lassen sich mit einer kräftigen Mikrowellenstrahlung in Schwung bringen – eine hohe Temperatur bedeutet nichts anderes als schnelle Bewegung der Teilchen. Da die Elektronensuppe im Plasma sich mit den Wasserstoffkernen durchmischt, erwärmt sie auch diese mit. Als zweite Heizmethode testen die Greifswalder das Einschießen von schnellen Wasserstoffatomen ins Plasma. Die Protonen sollen zukünftig auch direkt über eine starke Radiostrahlung geheizt werden.

Schon jetzt hat Wendelstein 7-X einige Rekorde gebrochen, die andere Plasmaexperimente des Stellarator-Typs aufgestellt hatten. Dazu gehörten nahezu halbminütige Entladungen mit einer Plasmatemperatur von weit über 40 Millionen Grad Celsius. In anderen Entladungen bei niedriger Dichte erreichten die Elektronen sogar eine Temperatur von 100 Millionen Grad. Das war auch das technische Maximum in dieser Ausbaustufe, denn bisher wurden die Wände des Plasmaexperiments nicht aktiv gekühlt. Daher heizt sich das Innere von Wendelstein 7-X auf, zum einen durch die Wärmestrahlung des Plasmas, zum anderen durch auf die Wand prallende, heiße Teilchen, die dem Magnetkäfig entkommen. So musste sich das Plasmagefäß nach längeren Entladungen für den nächsten Schuss erst einmal etwa eine Viertelstunde lang abkühlen.

Derzeit ruht die Anlage für ungefähr zwei Jahre, damit das Greifswalder Team eine aktive Wasserkühlung einbauen kann. Damit soll Wendelstein 7-X halbstündige Plasmaentladungen bei sehr hohen Temperaturen verkraften. „Eine Wasserkühlung klingt banal“, sagt Klinger, „bedeutet aber bei uns, unter extremen Qualitätsanforderungen zu klempnern.“ Da jedes der Hitze ausgesetzte Teil des Plasmagefäßes an das Kühlsystem angeschlossen werden muss, sind insgesamt vier Kilometer Wasserleitungen nötig. „Das ist sehr viel verzweigtes Wasser“, sagt Klinger.

Der Divertor zapft aus dem Plasma Fusionswärme ab

Eine besondere Herausforderung ist dabei das Hochvakuum, das bei Betrieb in der Plasmakammer herrschen muss. Die Greifswalder fürchten vor allem ganz kleine Lecks in den Wasserleitungen, die sich nur schwer aufspüren lassen. Eine „Tropfnase“, so Klinger, könne über abdampfendes Wasser bereits das Vakuum zerstören. Entsprechend hoch sind die Anforderungen beim Umbau.

Die größten technischen Ansprüche muss jedoch der Divertor erfüllen, der auf der Innenwand des Rings sitzt. Er besteht aus aneinandergereihten Hightechplatten, die bei Betrieb in den Rand des heißen Plasmas hineinragen. Entsprechend hohe Temperaturen müssen sie aushalten. In einem zukünftigen Kraftwerk sollen ähnliche Platten jenen Anteil der Fusionswärme aus dem Plasma abzapfen, der über einen nach außen führenden Wasserkreislauf Dampfturbinen antreiben soll.

Die Prallplatten des Divertors sind bei Betrieb einem gewaltigen Wärmestrom von rund 10 Megawatt pro Quadratmeter ausgesetzt – was etwa der Heizleistung von 4000 typischen Mikrowellen-Küchengeräten entspricht. „Das ist so ungefähr das Höchste, was heute bekannte Materialien aushalten können“, erklärt Klinger. Es gleicht den Verhältnissen, denen ein Raumfahrzeug beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre ausgesetzt ist, wo ebenfalls ein heißes, leuchtendes Plasma entsteht. Die Prallplatten des Divertors bestehen deshalb aus demselben Material wie die Hitzekacheln auf der Unterseite der früheren amerikanischen Spaceshuttles: aus Kohlenstoff, in den Kohlefasern eingebettet sind.

Die Kohlefasern sorgen zum einen für die mechanische Stabilität des Verbundwerkstoffs, zum anderen transportieren sie die Wärme in Richtung Gefäßwand. Anders als beim Spaceshuttle während der Eintrittsphase müssen sie aber nicht nur wenige Minuten durchhalten, sondern gut eine halbe Stunde. Aus diesem Grund muss der neue Divertor, der nun eingebaut wird, Wärme zwischen den Prallplatten und der wassergekühlten Wand extrem gut leiten. Dafür haben die Greifswalder Forscher zusammen mit Industriepartnern eine vollkommen neue Verbindungstechnik entwickelt.

Doch die Wärmeabfuhr ist nur eine von mehreren Funktionen des Divertors. Darüber hinaus soll er das Plasma sauberhalten und wie ein Staubsauger für Verunreinigungen wirken. Diese entstehen beim unvermeidlichen Kontakt des dünnen Plasma-Außenbereichs mit der Wand. Verunreinigungen, die in das heiße Plasma gelangen und dort zum Leuchten angeregt werden, entziehen dem Plasma unerwünscht Energie. Schon ein kleiner Wärmestrom dieser Art kann das dünne Plasma entscheidend abkühlen.

Der Bau - ein riesiges dreidimensionales Puzzle

Darüber hinaus hilft der Divertor, die Anzahl der Wasserstoffteilchen unter Kontrolle zu halten. Daher ist unter den Divertorprallplatten eine sogenannte Kryopumpe in die Wand eingebaut. Eine solche Kältepumpe funktioniert im Prinzip wie eine kalte Getränkedose, die im Sommer mit Wasser aus der Luft beschlägt, sobald man sie aus dem Kühlschrank geholt hat. Allerdings wird diese Greifswalder Pumpe mit flüssigem Helium gekühlt, das eine Temperatur von minus 269 Grad Celsius hat. „Dann bleiben dort alle kleinen Teilchen kleben“, sagt Klinger. Die Kryopumpe erfordert aber, dass das Greifswalder Team zwischen den Wasserleitungen zusätzlich die Leitungen für das flüssige Helium unterbringen muss.

Mit flüssigem Helium werden auch die großen supraleitenden Spulen gekühlt, die das starke Magnetfeld für den Plasmaeinschluss erzeugen. 70 dieser Spulen sind auf der gesamten Plasmakammer aufgefädelt, wie Armreife an einem Handgelenk. Die meisten der Spulen besitzen eine kompliziert gewundene Geometrie und erzeugen so ein mehrfach in sich verschraubtes Magnetfeld. Dieses Feld zwingt möglichst viele der herumflitzenden Wasserstoffkerne und Elektronen auf magnetische Achterbahnen, die sie immer wieder zurück ins Innere des heißen Plasmas schleudern. Es sollen ja möglichst wenige heiße Teilchen entkommen.

Nicht nur wegen der individuell geformten Spulen ähnelte der Bau von Wendelstein 7-X einem riesigen, dreidimensionalen Puzzle, in dem tonnenschwere Einzelteile extrem präzise zusammengefügt werden mussten. Zunächst baute das Greifswalder Team mit seinen Partnern fünf jeweils 120 Tonnen schwere Module auf. Danach fügten die Monteure diese mithilfe der Deckenkräne in der Halle zum Torus des Plasmagefäßes zusammen. Die Zahl der Module hängt von der Form des Plasmas ab. „Wenn wir von oben drauf schauen könnten, wäre es ein Fünfeck mit abgerundeten Ecken“, erklärt Matthias Hirsch während seiner Führung.

Das komplexe Magnetfeld macht das Stellarator-Konzept komplizierter als das konkurrierende Tokamak-Prinzip, nach dem auch die große Iter-Anlage im französischen Cadarache gebaut wird. Tokomaks sind wesentlich einfacher konstruiert, weshalb sie schon weiter entwickelt sind. Die europäische Forschungsanlage Joint European Torus (Jet) in der britischen Stadt Culham erreichte bereits 1991 die erste, kurze kontrollierte Kernfusion in einem Plasma aus Deuterium und Tritium. In Iter soll die Fusion erstmals mehr Leistung liefern, als das Heizen des Plasmas erfordert. Mit diesem Nettoenergiegewinn soll die Vorstufe zum ersten Demonstrationskraftwerk erreicht werden.

Die Konzepte der Kernfusion im Vergleich

Im Vergleich zu Stellaratoren besitzen Tokamaks ein viel einfacher geformtes, perfekt ringförmiges Plasma. Allerdings muss darin ein starker Ringstrom fließen, der das Plasma in seinem schlauchförmigen Magnetfeld zusammenhält. Dieser Ringstrom führt zu zusätzlichen Turbulenzen im Plasma, die kontrolliert werden müssen. Zudem funktioniert ein Tokamak wie ein großer Transformator, bei dem das Plasma eine Spule darstellt. Da der Plasmastrom nur entsteht, wenn sich der Strom in der Spule verändert, wird an die Spule eine gepulste Spannung angelegt. Daher kann ein Tokamak nur pulsförmige Plasmaentladungen erzeugen, sodass die Anlage sich ständig ändernden Belastungen ausgesetzt ist.

„Die dauernden zyklischen Belastungen des Materials und die zyklischen Kräfte beim Hoch und Herunterfahren möchte man vermeiden“, erklärt Sibylle Günter, Direktorin am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. Daher wird international an Konzepten geforscht, mit denen die Pulse auf mehrere Stunden verlängert werden oder sogar ein gleichförmiger, also stationärer Betrieb erreichbar ist. 2016 demonstrierte etwa ein Team des Garchinger IPP-Standorts am dortigen Tokamak Asdex Upgrade, dass dies geht, indem der Plasmastrom von außen angetrieben wird. „In der zweiten Operationsperiode soll Iter solche Szenarien für einen stationären Tokamak-Betrieb testen“, sagt Günter.

Ein Stellarator hingegen kommt als ein reiner Magnetkäfig ohne den starken Ringstrom aus und eignet sich von vorneherein für den Dauerbetrieb. Das macht Stellaratoren so interessant. In den ersten Jahrzehnten, in denen sie erforscht wurden, bildete aber die komplizierte Form des Magnetfelds ein unüberwindliches Hindernis: Lange konnten die Anlagen nicht ausreichend heiße Plasmateilchen gefangen halten. Das änderte sich, als Theoretiker am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching in den 1980er-Jahren das Konzept des Advanced Stellarators, des fortgeschrittenen Stellarators, mit den komplex geformten modularen Spulen entwickelten. In den fortgeschrittenen Stellaratoren lassen sich nun die für den Start einer Kernfusionsreaktion nötigen Temperaturen erreichen. Dieser Durchbruch gelang auch, weil die gestiegene Computerleistung erstmals eine genaue Berechnung der komplizierten Magnetfeldgeometrie ermöglichte.

In den ersten Durchgängen hat Wendelstein 7-X bereits so viele neue Daten produziert, dass die Physikerinnen und Physiker mit der Auswertung auch während des Umbaus gut beschäftigt sind. Sollte das Experiment mit der neuen Wasserkühlung das Ziel von halbstündigen Plasmaentladungen erreichen, stellt sich die Frage, wann es ein erstes Fusionskraftwerk nach dem Stellarator-Prinzip geben könnte. „Geben Sie Wendelstein bis Mitte der Zwanzigerjahre Zeit“, antwortet Klinger. „Der weitere Weg wird auch davon abhängen, welche Ergebnisse Iter liefert.“

Ein Hauptziel von Iter ist der Nettoenergiegewinn aus der Fusion, betont Sibylle Günter. Sie weist aber auch auf eine andere wichtige Frage hin, die Iter klären soll: Wie wird sich das entstehende Fusionsprodukt – extrem schnell herumflitzende Heliumkerne – auf das Plasma auswirken? „Diese schnellen Heliumkerne können zum Beispiel auch Instabilitäten im Plasma anregen“, sagt sie: „Da gibt es ganz neue Physik zu erforschen, was ich persönlich besonders spannend finde.“ Bis zur kommerziellen Nutzung der Fusionsenergie liegt vor Forschern und Ingenieuren jedenfalls noch eine Marathonstrecke. Ob dabei der Stellarator oder der Tokamak am Ende das Rennen machen wird, ist noch offen. Immerhin haben die Greifswalder Wissenschaftler das Stellarator-Konzept aber schon jetzt ein gutes Stück vorangebracht.

Auf den Punkt gebracht

- Die Kernfusion könnte eine völlig neue Möglichkeit eröffnen, Energie in Form von Wärme oder Strom zu erzeugen. Einen Ansatz, auf diese Weise das Sonnenfeuer auf die Erde zu holen, verfolgen Forscher des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik mit dem Stellarator Wendelstein 7-X.

- Im Stellarator muss ein über 100 Millionen Grad heißes Plasma dauerhaft – im Experiment soll es eine halbe Stunde sein – im Käfig eines Magnetfelds eingeschlossen werden. In der derzeitigen Ausbaustufe konnte Wendelstein 7-X für jeweils eine halbe Minute mehr als 40 Millionen Grad heiße Plasmen erzeugen.

- Anders als der konkurrierende Tokamak, der sich technisch leichter umsetzen lässt und bereits weiter gediehen ist, erlaubt der Stellarator von vorneherein einen Dauerbetrieb. Das würde die technische Nutzung erleichtern.