„Wir sind mit der Plasmaforschung verflixt weit“

Thomas Klinger, Direktor am IPP, spricht über die Besonderheiten des Stellarators Wendelstein 7-X und seinen Aufbau sowie die Aussichten für den Bau eines Fusionskraftwerks

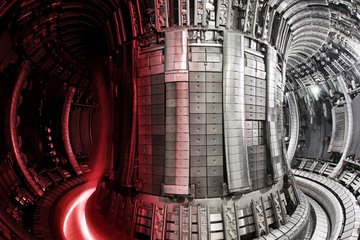

Das erste Heliumplasma haben die Forscher des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik (IPP) bereits im vergangenen Dezember in Wendelstein 7-X gezündet. Seither haben sie das Plasmagefäß mit vielen weiteren Heliumentladungen gereinigt. Am 3. Februar haben sie im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel in der weltweit größten und am weitest entwickelten Fusionsanlage vom Typ Stellarator nun erstmals ein Wasserstoff-Plasma erzeugt. Thomas Klinger, Direktor am IPP, spricht über die Besonderheiten von Wendelstein 7-X, seinen Bau und die Perspektiven für ein Fusionskraftwerk.

Herr Professor Klinger, wird Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch das erste Fusionskraftwerk der Welt in Betrieb nehmen?

Klinger: Nein, Wendelstein 7-X wird noch keine Energie liefern. Ziel ist, dass wir zeigen, dass ein Stellarator genauso gut als Kraftwerk geeignet ist wie ein Tokamak und dabei seine beiden Vorteile ausspielen kann: dass sein Plasma prinzipiell stabiler ist und er ohne zusätzliche Maßnahmen im Dauerbetrieb arbeiten kann. Ein Tokamak muss dagegen gepulst betrieben werden, für ein Kraftwerk ist das ein großer Nachteil.

Wenn der Stellarator solche Vorteile bietet, warum wird die weltweit größte Fusionsanlage ITER dann als Tokamak gebaut.

Um das zu verstehen, muss man einen Crash-Kurs in Plasmaphysik machen: Damit das Plasma in einer Fusionsanlage die 100 Millionen Grad Celsius erreicht, die für eine Kernfusion nötig sind, darf es die Wände des Plasmagefäßes so wenig wie möglich berühren. Daher werden seine geladenen Teilchen mit einem ringförmigen Magnetfeld eingefangen. Und dieses Magnetfeld muss schraubenförmig verdrillt sein.

Das gilt für den Tokamak aber genauso wie für den Stellarator…

Genau. Entscheidend ist jetzt, wie das Magnetfeld verdrillt wird. Im Tokamak wird zu diesem Zweck zusätzlich zum Magnetfeld von Spulen um das ringförmige Plasmagefäß eine Komponente durch einen Strom im Plasma erzeugt, und zwar durch den Strom in einer Transformatorspule im Inneren des Rings. Weil der sich bei einem Transformator zeitlich verändern muss, wird er regelmäßig hochgefahren und dann wieder abgeschaltet. Das Plasma ist dann nicht länger eingeschlossen und kühlt sich wieder ab.

Wie vermeiden Sie das beim Stellarator?

Wir verdrillen das Magnetfeld alleine durch die Geometrie und die Anordnung der Spulen um die Plasmakammer.

Deshalb die eigenartig gewundene Form der Spulen von Wendelstein 7-X. Wie sind Sie darauf gekommen?

Das Plasma in einem konventionellen Stellarator hat geometrische Eigenschaften, die einen guten Einschluss zunächst sehr schwierig machen. Das ist wie mit einem Hinkebein: Da können Sie noch so viel trainieren, sie werden damit kein 100-Meter-Läufer. Unser ehemaliger Direktor Jürgen Nührenberg hat in den 1980er-Jahren aber eine verborgene Symmetrie-Eigenschaft von Plasmen entdeckt, die es erlauben, ein Plasma auch ohne Plasmastrom gut einzuschließen. Daraus hat sich dann die Form des Plasmas und des Magnetfeldes ergeben. Mit damals sehr leistungsfähigen Rechnern hat Jürgen Nührenberg berechnet, wie die Magnetspulen geformt sein müssen, um diese Feld zu erzeugen.

Wo liegt also das Problem, wenn der Stellarator das Plasma auch gut einschließen kann und dabei entscheidende Vorteile bietet?

Die technische Umsetzung ist bei einem Stellarator schon sehr schwierig. Viele Kollegen sagten, die Idee sei schön, das könne aber keiner bauen. Heute sagen sie, schöne Idee, können aber nur die Deutschen bauen. Das ist nett, aber wir hatten dabei natürlich ganz viel Hilfe vor allem von europäischen Partnern in der Industrie. Aber in Princeton ist der Versuch, einen vergleichbaren Stellarator zu bauen, abgebrochen worden.

Warum ist es so schwierig, einen Stellarator zu konstruieren?

Da gibt es viele Herausforderungen, drei waren aber besonders groß: Zum einen die Herstellung der supraleitenden Spulen, die so noch nie gebaut wurden. Obwohl sie einen Durchmesser von 3,5 Metern haben und sechs Tonnen schwer sind, müssen sie bis auf einen Millimeter genau gearbeitet sein. Zum anderen ist es sehr schwierig, die Anlage so zu bauen, dass sie mechanisch stabil ist. Die Magnetspulen werden an einem zentralen Ring verschraubt, der als Stützstruktur dient. Im Betrieb üben die Magnetfelder auf die Verschraubungen Scherkräfte aus, die Gewichtskräften von bis zu 150 Tonnen entsprechen. Da die Verteilung dieser Kräfte hochgradig unintuitiv ist, haben wir von dem gesamten Magnetsystem und den Stahlgefäßen das vielleicht aufwändigste Computer-Modell der Welt entwickelt. An diesem Modell haben Fachleute aus der gesamten EU und Russland gearbeitet. In diesen Simulationen stellte sich unter anderem heraus, dass die Stützstruktur den Kräften nur standhält, wenn die zehn einzelnen Segmente des tonnenschweren Zentralringes an ihren Schnittstellen mit einer Genauigkeit von weniger als 100 Millionstel Meter gefertigt werden.

Wie haben Sie eine so hohe Genauigkeit erreicht?

Wir mussten ganz Europa nach einem Unternehmen absuchen, das die Segmente des Zentralrings so präzise fräsen kann. Da brauchen sie Uhrmacher-Genauigkeit an jeweils sechs Tonnen schweren und mehrere Meter großen Bauteilen. In einem kleinen norditalienischen Dorf haben wir dann den Familienbetrieb CLP gefunden. Da die massiven Segmente mehrmals umgespannt werden müssen, hat das Unternehmen eigens Techniken entwickelt, um die Stahlteile exakt zu positionieren. Dies ist nur ein Beispiel von Dutzenden für die technischen Entwicklungen, die Wendelstein 7-X erst möglich machten.

Welche Schwierigkeit beim Bau von Wendelstein 7-X könnte man noch erwähnen?

Die 20 Millionen Teile des Puzzles zusammenzufügen, hat uns auch sehr gefordert. Dafür mussten wir mit unseren Industriepartner, unter anderem MAN Diesel & Turbo, eigens Verfahren und Werkzeuge entwickeln, die so präzise arbeiten, dass die Anlage am Ende höchsten zwei Millimeter von dem geplanten Design abweicht. So mussten die Schweißtechniken dafür weiterentwickelt werden: Normalerweise akzeptiert die Industrie bei solchen Schweißarbeiten Abweichungen von fünf Millimetern, bei uns durften es höchstens zwischen ein und zwei Millimeter sein. Da haben auch die beteiligten Unternehmen eine Menge Know-how aufgebaut. Und bei all den Anforderungen mussten wir zudem noch sehr straffe Zeit- und Kostenvorgaben einhalten. Das war nur möglich, weil wir über zehn Jahre in zwei Schichten, meist an sechs Tage der Woche insgesamt mehr als eine Million Montage-Stunden in die Anlage gesteckt haben. Und gleichzeitig mussten wir natürlich gucken, dass wir auch wissenschaftlich am Ball bleiben. Das ging nur mit einem guten Geist am Institut.

Trotzdem gab es Verzögerungen – wie kam es dazu?

Die Herstellung und die Tests der supraleitenden Spulen haben viel länger gedauert, als wir dachten, nämlich insgesamt sechs Jahre. Eigentlich sollte die Anlage nach sechs Jahren schon in Betrieb gegangen sein. Auch der Zusammenbau hat sich als erheblich aufwändiger erwiesen. Wenn wir vor dem Bau gewusst hätten, wie schwierig das wird, hätten wir damit vielleicht gar nicht erst angefangen. Jetzt freuen wir uns natürlich sehr, dass eine so leistungsfähige Maschine wie Wendelstein 7-X für die Forschung verfügbar ist. Insofern war es vielleicht gar nicht schlecht, dass dieses Vorhaben etwas unbefangen angegangen wurde. Wir mussten uns als Institut aber auch völlig neu erfinden, um mit den verschiedenen Herausforderungen fertig zu werden.

Inwiefern?

Wir mussten uns industrielle Standards und Prozesse aneignen und haben gelernt, wie ein guter industrieller Mittelständler zu funktionieren.

Das bedeutet?

Zum Beispiel in Krisen: Da hilft nicht rum jammern, sondern man braucht dann sofort ein Plan, wer was zu tun hat. Und wir brauchten ein professionelles Risiko-Management. Das heißt, wir mussten Risiken auch vorausschauend erkennen, verringern und versuchen zu beherrschen. Es gab viele Situationen, in denen wir Risiken abwägen mussten und in denen wir überlegt haben, ob wir jetzt noch weiter testen oder ob wir davon ausgehen können, dass die Sachen, so wie sie sind, funktionieren. Da haben wir auch manchmal Risiken in Kauf genommen. Bei allen Hauptrisiken lagen wir aber richtig – da funktioniert jetzt alles.

Zu welchen wissenschaftlichen Fragen werden Sie mit Wendelstein 7-X nun forschen?

Wir werden hier die drei entscheidenden Leistungsdaten Temperatur und Dichte des Plasmas sowie die Qualität des Plasmaeinschlusses, die von der Wärmeisolation abhängt, untersuchen. Dabei werden wir zwar nicht den sogenannten Tripelpunkt erreichen – das ist der Schwellenwert für das Produkt der drei Größen, ab dem eine Fusionsanlage zum Kraftwerk wird. Wir wollen aber möglichst gut werden, nämlich mindestens so gut wie ein Tokamak vergleichbarer Größe. Außerdem wollen wir einen sauberen Kontakt des Plasmas mit der Wand herstellen.

Das Plasma soll die Wand doch gar nicht berühren?

Das ist die Idealvorstellung. Tatsächlich kommt es immer zu einem Kontakt mit der Wand. Dabei treffen Wärme und Teilchen vom Plasma auf die Wand, vor allem im so genannten Divertor, eine Art Aschekasten, in dem sich abgekühlte Teilchen und vor allem Verunreinigungen von der Wand sowie später in einem Kraftwerk das Helium als Produkte der Kernfusion sammeln. Wir wollen vorhersagen können, wie sich das Plasma am Divertor verhält. Das ist alles ziemlich kompliziert.

Können Sie noch ein Beispiel nennen?

Ein großes Thema wird auch die Physik des Transports sein. Wie gelangen, Wärme, Teilchen und Verunreinigungen in das Plasma und wieder raus. Das geschieht zum einen durch Diffusion, zum anderen durch turbulenten Transport. Bei der Turbulenz gibt es in der Physik generell noch viele offene Fragen, ganz unabhängig von der Plasmaforschung. Wir machen hier weltweit heute schon die besten Berechnungen, um turbulente Prozesse numerisch vorherzusagen. Und am liebsten möchten wir natürlich lernen, die Turbulenz gezielt zu steuern.

Nach den Prognosen in den 1960er-Jahren sollte es das erste Fusionskraftwerk bereits geben. Wann wird es so weit sein?

Wir sind mit der Plasmaforschung inzwischen verflixt weit. Dazu trägt auch ITER bei.

Trotz der Schwierigkeiten, die es dort immer wieder gibt?

Das ändert nichts daran, dass ITER eine gute Maschine ist, mit der ein ganz, ganz großer Schritt Richtung Kraftwerk getan wird. So ein großes internationales Projekt ist allerdings sehr schwierig zu aufzusetzen. Aber ich denke viele Schwierigkeiten sind jetzt ausgeräumt. So braucht es vielleicht noch eine Forschergeneration, bis wir eine Basis für die Entscheidung haben, ob wir ein Fusionskraftwerk bauen wollen.

Und wollen wir?

Ich bin überzeugt, dass wir für die Option der Kernfusion dankbar sein werden. Die fossilen Brennstoffe werden unweigerlich zur Neige gehen, vielleicht schon viel früher, als uns der niedrige Ölpreis zurzeit Glauben macht. Außerdem wollen wir den Klimawandel eindämmen. Die Kernfusion bietet uns die Möglichkeit, klimafreundliche und grundlastfähige Kraftwerke zu bauen, die per se mit viel weniger Risiken verbunden sind als Kernkraftwerke und bei denen es auch kein Problem mit der Endlagerung geben wird.

Und wird das erste Fusionskraftwerk ein Tokamak oder ein Stellarator sein?

Das ist kein Wettlauf. Und letztlich handelt es sich dabei auch nicht um zwei verschiedene Welten, die Forschungszweige befruchten sich vielmehr gegenseitig. So sind schon Erkenntnisse aus der Stellarator-Forschung in die Entwicklung des Tokamak eingeflossen und umgekehrt. Das sind zwei Bausteine eines großen Gebäudes. Wie das Gebäude am Ende aussehen wird, wissen wir jetzt noch nicht. Es ist inzwischen sogar denkbar, dass ein Fusionskraftwerk einmal als Hybrid aus beiden Typen gebaut wird.

Vielen Dank für das Gespräch!

Das Gespräch führte Peter Hergersberg