Träumen macht das Denken klar

„Ich denke, also bin ich“ – René Descartes verlieh sein Denken die Gewissheit, dass er tatsächlich existierte. Gleichzeitig war er sich bewusst, dass er dachte, und er konnte über seine eigenen Gedanken nachsinnen. Wissenschaftler bezeichnen dieses Nachdenken über das Denken als Metakognition – eine Fähigkeit, die auch sogenannte Klarträumer besitzen. Elisa Filevich und Simone Kühn vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin untersuchen, welche Gehirnregionen bei Klarträumern besonders ausgeprägt sind und ob es dieselben sind, die auch mit Metakognition zusammenhängen.

Text: Inga Richter

Unser Gehirn kann das Denken nicht lassen. Unentwegt produziert es Gedanken. Mal schweifen sie unwillkürlich umher und drehen sich um Nichtigkeiten wie das Wetter, mal lenken wir unsere Gedanken absichtlich. Oft ordnet unser Verstand dabei bewusst Eindrücke, Gefühle und Entscheidungen ein. Er bewertet, was wir sehen, hören, fühlen oder woran wir uns erinnern.

„Metakognition – klingt philosophisch, nicht wahr?“, sagt Simone Kühn, Gruppenleiterin am Max-Planck- Institut für Bildungsforschung, und erläutert den Begriff mit einem Beispiel aus dem Alltag: „Sie werden auf dem Weg zur Arbeit von einem Auto überholt – ein Ereignis, das Ihnen kaum aufgefallen ist. Wenn Sie den Wagen später beschreiben sollen, müssen Sie Ihre Erinnerung daran abrufen. Doch wie sicher sind Sie, dass Ihr Gedächtnis nicht trügt?“ An dieser Stelle kommt Metakognition ins Spiel, in diesem Fall also das Hinterfragen eigener Erinnerungen. Normalerweise gilt: Je stärker eine Situation wahrgenommen wird, desto überzeugter ist man von ihr.

Die Einstellung zur eigenen visuellen Wahrnehmung lässt sich im Labor mittels funktioneller Magnetresonanztomografie (fMRT) messen. Diese Methode kann die Aktivität von Nervenzellen zwar nicht direkt sichtbar machen, dafür aber den Sauerstoffverbrauch in einer Region. Nervenzellen, die gerade an Denkprozessen beteiligt sind, arbeiten besonders stark und entziehen dem Blut daher viel Sauerstoff. In aktiven Hirnregionen ist folglich der Anteil sauerstoffarmen Blutes höher. Aus den unterschiedlichen magnetischen Eigenschaften von sauerstoffhaltigem und sauerstoffarmem Blut kann der Tomograf ein Bild errechnen, das die Aktivität des Gehirns zeigt.

Kernspin macht aktive Hirngebiete sichtbar

Weltweit versuchen Forscher, Metakognition auf unterschiedliche Weise zu ergründen. Wissenschaftler aus London haben beispielsweise in einer früheren Studie Versuchsteilnehmern zwei graue Kreise präsentiert, die nur ein paar Tausendstelsekunden lang nacheinander schwach aufleuchteten. Danach mussten die Probanden zwei Entscheidungen fällen: In welchem der beiden Kreise war etwas auffällig? Und: Wie sicher bin ich mir? Anschließende Messungen im Kernspintomografen haben gezeigt, dass bei Menschen mit hohen visuellen metakognitiven Fähigkeiten das Brodmann- Areal 10 größer ist, eine Region im frontopolaren Teils der Großhirnrinde. „Genau hier“, sagt Kühn und tippt sich an die Stirn.

Für Elisa Filevich und Simone Kühn sind luzide Träumer – auch Klarträumer genannt – einer der Schlüssel für das Verständnis von Metakognition. „Ein Klarträumer weiß, dass er träumt“, erklärt Filevich. „Er denkt darüber nach und ist sich seiner selbst bewusst.“ Manche Klarträumer können den Verlauf ihres Traums sogar lenken. In einem gemeinsamen Projekt mit Kollegen des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie in München wollen Kühn und Filevich diese Fähigkeit nutzen, um mehr über Metakognition zu erfahren.

Einer der ersten Wissenschaftler, welche die luziden Träume aus der belächelten Ecke eines grenzwissenschaftlichen Phänomens in das Blickfeld der seriösen Wissenschaft rückten, war vor 35 Jahren der amerikanische Psychologe Stephen LaBerge. LaBerge war Klarträumer und hatte sich für seine Doktorarbeit selbst ins Schlaflabor begeben. Er demonstrierte, dass er im Schlaf auf eine vereinbarte Art seine Augäpfel hinund herbewegen konnte, sobald er in einen luziden Traum glitt.

Eine bewusst kontrollierbare Kommunikation im Schlaf, seither durch mehrere Studien wissenschaftlich bestätigt, bietet für die Forschung eine großartige Chance. Denn nur so können Forscher im fMRT unter kontrollierten Bedingungen zusehen, welche Gehirnregionen beim Übergang aus einem unbewussten in einen bewussten Zustand aktiv werden. Schließlich können selbst moderne bildgebende Verfahren nicht sichtbar machen, wann und wo genau das Bewusstsein beim Erwachen einsetzt.

Botschaften aus dem Schlaf

Aus Messungen der elektrischen Gehirnaktivität mit dem Elektroenzephalogramm (EEG) weiß man, dass die Grundaktivität des Gehirns im Schlaf stark reduziert ist. So sind beispielsweise der hinter der Stirn gelegene präfrontale Kortex und besonders die frontopolaren Bereiche der Großhirnrinde nur schwach aktiv. Obwohl in den REMPhasen des Schlafs heftig geträumt wird, sich die Augen hinter den Lidern bewegen und die EEG-Muster dem Wachzustand ähneln, fehlt uns auch dann die Fähigkeit zur Selbstreflexion.

Was beim Klarträumen im Gehirn genau vor sich geht, war lange völlig unbekannt. 2012 haben Wissenschaftler der Max-Planck-Institute für Psychiatrie in München und für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig sowie der Berliner Charité herausgefunden, dass mit Beginn eines Klartraums innerhalb von Sekunden verschiedene Hirnregionen wie der präfrontale Kortex einschließlich der frontopolaren Region aktiv werden. Während des REM-Schlafs und der dabei auftretenden gewöhnlichen Träume sind diese Gebiete hingegen wenig aktiv. EEG-Untersuchungen haben außerdem ergeben, dass der präfrontale Kortex im Klartraum zwar aktiver ist als während des REM-Schlafs, an die Aktivität im Wachzustand aber nicht herankommt. Ein Zwischenzustand also. „Man könnte das aber schon Metakognition nennen“, sagt Kühn.

Darauf aufbauend, wollten Filevich und Kühn das Phänomen in einer Studie noch weiter untersuchen. Das Problem mit den luziden Träumern ist jedoch: Es gibt nicht viele davon. Nur sehr wenige Klarträumer erleben dieses Phänomen fast täglich, die meisten nicht mehr als einmal im Jahr. Es gibt aber relativ viele Menschen, die ab und zu klarträumen – genau für diese interessierten sich die Max-Planck-Forscherinnen. Sie mussten daher nicht lange nach Probanden suchen: „Viele Studenten melden sich als Freiwillige für psychologische Studien und machen dabei persönliche Angaben. Ich habe selbst als Studentin oft als Probandin an Experimenten teilgenommen und viel dabei gelernt“, erzählt Filevich. Auf diese Weise konnte sie rund 70 Kandidaten identifizieren, die als Probanden für ihre Klartraum-Studie geeignet waren.

Um die Träume kategorisieren zu können, sollten die Teilnehmer sie auf einer Skala von eins bis sechs bewerten: Hatte ich die Kontrolle über andere Charaktere oder die Umgebung? Habe ich mich im Traum wie von außen betrachtet? War mir klar, dass die Geschehnisse im Traum keinen Einfluss auf mein reales Leben haben? Zusätzlich dokumentierten die Probanden für den Zeitraum einer Woche, wie oft sie so oder ähnlich geträumt hatten. Mithilfe dieser Angaben teilte Filevich sie in zwei Gruppen ein: Menschen, die relativ häufig klarträumen, und solche, die diese Träume nie oder nur selten haben.

Größeres Areal im Stirnhirn

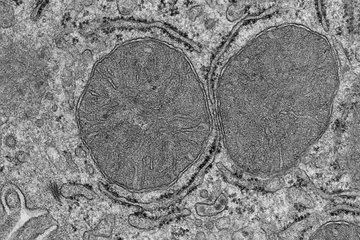

Zunächst vermaßen die Forscherinnen die Hirnstruktur der Studienteilnehmer. Im MRT lässt sich die sogenannte graue Substanz – also die Bereiche, in denen die Zellkörper der Nervenzellen liegen – von den Nervenfasern unterscheiden, der weißen Substanz. Werden die Nervenzellen einer Region längere Zeit gefordert oder unterfordert, verändert sich dort das Volumen der grauen Substanz.

Die MRT-Ergebnisse zeigen, dass in den Gehirnen der Klarträumer der frontopolare Bereich der Großhirnrinde stärker ausgebildet ist als bei den Nicht-Klarträumern – eines der Gebiete also, die sich in der früheren Studie als aktiver herausgestellt hatten und die an metakognitivem Denken beteiligt sind. „Der frontopolare Kortex ist demnach sowohl bei Klarträumern als auch bei Menschen mit hohen visuellen metakognitiven Fähigkeiten größer. Damit haben wir erstmals einen Zusammenhang zwischen Metakognition und luzidem Träumen gefunden“, erklärt Filevich.

Die Fähigkeit zur Metakognition ist nicht bei allen Menschen gleich ausgeprägt. Manche können ihren mentalen Zustand besser beurteilen als andere. Aber vielleicht lässt sich Metakognition ja trainieren? Leider hat sich metakognitives Training bislang als schwierig erwiesen. Ein erster Versuch, eine Woche lang die metakognitiven Fähigkeiten von Probanden zu trainieren, verlief ohne messbaren Erfolg. „Die üblichen Aufgaben sind den Menschen einfach zu langweilig. Wer hat schon Lust, wochenlang seine eigene Wahrnehmung über die Ausrichtung von grauen Kreisen zu bewerten“, sagt Kühn. Dabei konnte die Forscherin im Rahmen einer Studie zum Thema Videospiele zeigen, dass sich der Spaßfaktor auf die Messergebnisse auswirkt. „Je mehr Spaß die Probanden hatten, desto ausgeprägter waren die Veränderungen im Gehirn“, sagt Kühn.

Internet-Ratgeber fürs Klarträumen

Klarträumen ist derzeit in Mode. Eine Google-Suche im Internet liefert unzählige Anleitungen, Kurse und Videos. Angeblich klappt es mit recht wenig Aufwand: Man soll sich tagsüber regelmäßig fragen, ob man gerade träumt. Dadurch, dass man sich Traum und Realität immer wieder bewusst macht, werde die Frage irgendwann auch im Schlaf auftauchen – der erste Schritt auf dem Weg zum Klarträumen. Ob das wirklich funktioniert und ob von einem Training im luziden Träumen die eigene Metakognition profitiert, wollen Filevich und Kühn in einer weiteren Studie prüfen.

Im Klartraum Grenzen überschreiten

Der besondere Reiz von Klarträumen besteht darin, etwas zu tun, was im realen Leben nicht möglich ist. Motorische Fertigkeiten könnten im Traum geübt und dann im Wachzustand eingesetzt werden. Sportler beispielsweise könnten so quasi im Schlaf trainieren. Für andere ist diese Art von Träumen ein Weg, Albträumen aus dem Weg zu gehen. Außerdem funktioniert das logische Denken in Träumen anders. „Wir gehen davon aus, dass sich in Träumen auch Problemstellungen durch neue Herangehensweisen lösen ließen“, sagt Elisa Filevich.

Und noch einen Aspekt könnte das Erlernen des Klarträumens näher beleuchten: Man weiß zwar, dass metakognitive Prozesse bei visuellen Aufgaben im frontopolaren Kortex ablaufen. Doch Metakognition betrifft nicht nur das Sehen, sondern auch das Hören, das Fühlen, das Erinnern. Werden diese Vorgänge von anderen Gehirngebieten gesteuert? Ist also der frontopolare Bereich dafür zuständig, dass man weiß, was man sieht, und ein anderes Areal, dass man weiß, was man hört? Sind Personen, die genau wissen, was sie sehen, auch gut darin zu wissen, an wie viel sie sich erinnern können? Oder existiert ein übergeordnetes Modul, das alle anderen Regionen kontrolliert? Für die Antworten auf diese Fragen werden wohl noch viele Freiwillige graue Kreise beobachten und ihre Gedanken im MRT hinterfragen müssen.

GLOSSAR

Brodmann-Areale:

Der deutsche Psychiater Korbinian Brodmann teilte zu Anfang des 20. Jahrhunderts die Großhirnrinde in 52 Areale ein. Grundlage dafür waren unter dem Mikroskop sichtbare Unterschiede in der Zellzusammensetzung. In der Zwischenzeit wurde die ursprüngliche Unterteilung noch weiter verfeinert.

Präfrontaler Kortex:

Gehört zum Frontallappen der Großhirnrinde (Kortex). Er steht mit verschiedensten Gehirngebieten in Verbindung und führt deren Signale zusammen. Darunter sind Areale, die an der Entstehung von Gefühlen beteiligt sind, Bewegungen kontrollieren und Eingänge aus den Sinnesorganen verarbeiten. Er ist unter anderem an der Planung und Ausführung komplexer Handlungsabläufe beteiligt und beeinflusst einige Aspekte der Persönlichkeit eines Menschen, wie zum Beispiel die Selbstkontrolle oder Impulsivität.