Zeit funktioniert hier ganz anders

Die Psychologin Monika Zaba gehört zur Forschungsgruppe Molekulare Psychotraumatologie am Münchner Max-Planck-Institut für Psychiatrie. Für ihre Promotion arbeitet sie in einem der größten Flüchtlingslager Ugandas.

Afrika war schon immer mein Traum. Ich kam nach Uganda, wo ich mich sehr willkommen fühle, alle wollen dich kennenlernen und mit dir in Kontakt treten. Ich kann hier gleichzeitig frei und zu Hause sein. Und all das, obwohl mein Forschungsfeld mir täglich die grausamsten Seiten des Lebens vor Augen führt – in einem der größten Flüchtlingslager Ugandas. Mehr als 80 000 vertriebene, geflohene, misshandelte, hungernde und kranke Menschen suchen hier Schutz und Zukunft. Wer hier ankommt, hat unvorstellbare Gewalt und Not erlebt.

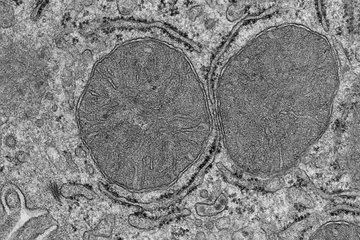

Im Rahmen meines Projekts untersuche ich, wie Symptome der posttraumatischen Belastungsstörung, Depression oder der Dissoziationsstörungen in jedem Menschen ganz unterschiedlich ausgeprägt sind. Und ob sich die Wahrscheinlichkeit, diese Symptome zu bekommen, auch auf molekularer Ebene zeigt. Ich versuche auch die Antwort auf die Frage zu finden, warum ein großer Teil der Probanden, die mit schrecklichsten Lebensereignissen konfrontiert wurden, niemals Traumasymptome entwickelt hat.

Aus diesen Ergebnissen wird sich hoffentlich eines Tages eine individualisierte Therapie für Traumapatienten entwickeln lassen. Ein großes Problem ist nämlich, dass das herkömmliche Konzept für psychische Störungen unter westlichen Kulturaspekten entwickelt wurde und sich in vielerlei Hinsicht nur bedingt auf andere Kulturen übertragen lässt, weil diese etwa andere Begriffe für psychische Symptome verwenden.

Um das Defizit in der Traumaforschung und -behandlung zu überwinden, führen wir mit den Bewohnern des Lagers sehr aufwendige Interviews über ihre Vergangenheit und ihre momentane Situation und nehmen dann Haar- und Speichelproben, die später in Deutschland analysiert werden. Unsere Probanden kommen aus der Demokratischen Republik Kongo, aus Ruanda und Burundi und sprechen die unterschiedlichsten Sprachen und Dialekte. Und so ist es oft die erste Herausforderung, mittels unserer Dolmetscher und Sprachmittler zu erklären, wie unsere Forschung helfen soll und dass die Probennahme völlig schmerzfrei ist.

Außerdem ist die Haar- und Speichelentnahme mit abergläubischen Traditionen verbunden. Aber sobald wir erklären, dass die Probennahme völlig anonymisiert abläuft und dass wir die Proben dann nach Deutschland schicken, lassen sich diese Sorgen schnell aus dem Weg räumen, und wir bauen Vertrauen auf.

Läden, Geschäfte, Kirchen, Schulen und Kneipen – man könnte sagen, das Flüchtlingslager hat alles, was auch eine normale afrikanische Stadt hat. Die älteren Wohnsiedlungen erkennt man an den befestigten Hütten, neuere Siedlungen haben noch Zelte. Doch die Stromversorgung im Lager ist unzureichend, und da unsere Proben gekühlt werden müssen, wohnen wir Forscherinnen und Forscher außerhalb des Lagers. Aber viele Hilfsorganisationen sind im Einsatz und arbeiten unermüdlich an einer Verbesserung der Situation.

Außer der Knappheit an Ressourcen und Lebensmitteln ist für die Menschen die Langeweile sehr schlimm, denn es gibt zu wenig Arbeit. Unsere Dolmetscher und Sprachmittler sind oft selbst Flüchtlinge, die durch ihren Einsatz helfen, etwas für sich und ihre Familien aufzubauen. Die Chance, bei uns mitzuarbeiten, ist für sie eine der sehr wenigen Verdienstmöglichkeiten, die sie im Flüchtlingslager haben.

Alle Prozesse dauern hier sehr lange, überhaupt funktioniert Zeit hier ganz anders als in Europa. Ich musste deshalb lernen, meine Forschungsaktivitäten an das allgemeine Tempo der anderen anzupassen. Und nicht alle Vorgänge hier sind für mich rational nachvollziehbar. Umso wichtiger ist ein Netzwerk – also Menschen zu kennen, die dir erklären, wie die Welt hier funktioniert, und die dich auch mit anderen Menschen bekannt machen. Außerdem muss jeder auf sich und seine Belastungsgrenzen achten.

Im Team halten wir daher immer kurze Besprechungen nach den Interviews ab, um das Gehörte zu verarbeiten – immerhin hat das Trauma auch einen Effekt auf uns –, und dann wird der Fall geschlossen, und wir versuchen, uns mithilfe von Aktivitäten abzulenken und abzuschalten. Zudem habe ich gemerkt: Hey, man kann auch viel erreichen, wenn man nicht immer 100 Prozent, sondern auch mal 60 oder 70 Prozent arbeitet. Hier ist Freizeit ein hohes Gut, und wenn man müde ist, ruht man sich aus. Und so ist die Frage, die einem oft zuerst gestellt wird, sehr typisch dafür, warum ich mich in Uganda so wohlfühle: „Hast du gut geschlafen?“