Staub, an dem Wolken wachsen

Text: Roland Wengenmayr

Etwas fehlt bei der Anreise zum Max-Planck-Institut für Chemie: Über dem Mainzer Campus zeigt sich keine Wolke am blauen Frühlingshimmel. Das Naturphänomen, dem die Klimaforscher Meinrat Andreae und Stephan Borrmann ihre wissenschaftliche Aufmerksamkeit widmen, macht sich rar. Andreae ist Geschäftsführender Direktor am Institut und leitet die Abteilung Biogeochemie.

Der Chemiker reist mit seinem Forschungsteam rund um den Globus auf der Suche nach den letzten Regionen mit ursprünglicher, von Menschen möglichst unbelasteter Reinluftatmosphäre. Dort untersucht er, wie feine natürliche Schwebeteilchen, sogenannte Aerosole, in der Luft Wolken und Niederschlag – also Regen, Graupel, Hagel und Schnee – beeinflussen. Es geht um Grundlagenforschung, doch ein genaues Wissen über das naturbelassene Klima hilft auch bei der Beantwortung der Frage, ob und wie der Mensch es verändert.

Mit am Tisch sitzt Stephan Borrmann, ebenfalls Direktor am Mainzer Max-Planck-Institut. Der Leiter der Abteilung Partikelchemie untersucht wie Andreae die Rolle von Aerosolen im Klimageschehen. Borrmanns Forschungsbereich ist zugleich eine Einrichtung der Universität Mainz, wo er eine Professur am Institut für Physik der Atmosphäre innehat. Seine Gruppe verfügt über den weltweit einzigen Windkanal, in dem Forscher das Verhalten einzelner Tröpfchen und Eisteilchen unter Bedingungen studieren können, wie sie in Wolken herrschen. Borrmann geht wie Andreae auch mit Mitarbeitern und Equipment auf Weltreisen. Beide Teams setzen dabei Forschungsflugzeuge ein – gewissermaßen als fliegendes Klassenzimmer für Klimaforscher. Beide kooperieren zudem mit den Kollegen vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg.

Andreaes Gruppe interessiert sich besonders für die Wolkenbildung in sauberer Luft, etwa über dem Amazonas-Regenwald. Borrmanns Team hat es dagegen auf gigantische Wolken abgesehen, wie sie in Äquatornähe brodeln, und reist daher bevorzugt in Afrikas und Australiens tropische Zonen. Dort steigen die Türme der Cumuluswolken bis in 18 Kilometer Höhe auf, in unseren Breitengraden sind es höchstens zwölf Kilometer. Im breiten Gürtel um den äquatorialen Bauch der Erde entstehen riesige Wettersysteme mit Passatwinden und Monsunregen. „Dort schlägt sozusagen die Sonnenenergie ein“, erklärt Borrmann, „und ein Teil davon wird dann in unserer Atmosphäre verteilt.“

Wolken bilden noch große weiße Flecken auf der Landkarte der Meteorologie und der Klimaforschung. Die Wissenschaftler verstehen zwar in Grundzügen, wie sie entstehen und wie sie Niederschlag erzeugen. Doch die genauen, enorm komplexen Abläufe in ihrem Inneren, die das Wetter und langfristig das Klima dominieren, entziehen sich bislang einer genauen Beobachtung. Das Problem: In viele besonders interessante Wolken können die Forscher nicht mit Instrumenten eindringen – vor allem nicht in Flugzeugen. Heftige Turbulenzen mit Windgeschwindigkeiten von weit über 200 Stundenkilometern und hühnereigroße Hagelkörner würden das zu einem Himmelfahrtskommando machen. Selbst der Einsatz von unbemannten Drohnen oder Wetterballonen ist wegen des hohen Verlustrisikos zu teuer. Und indirekte Fernerkundungsmethoden, vor allem mit Radarstrahlen, liefern – noch – kein sehr präzises Bild über die wirbelnden Tropfen und Eispartikel im Inneren der Wolken.

Schwebender Staub erzeugt Wolken und Niederschlag

„In einer kleinen Gewitterwolke, die zehn mal zehn mal fünf Kilometer groß ist, steckt eine halbe Million Tonnen flüssigen Wassers, schön fein verteilt als Nebel“, erklärt Borrmann, „da kann vieles in ihrem Inneren und an ihrer Oberfläche passieren.“ Hinzu kommt, dass sich in einer so kompakten Gewitterzelle bereits eine enorme Energie austobt, die gut einem Dutzend kleinerer Atombomben entspricht. Borrmann stellt fest: „Meines Erachtens sind Wolken die größte Schraube am Klimasystem, aber auch die am wenigsten bekannte.“ Mit gravierender Folge für Wetterprognosen: Niederschlag sagen heutige Computermodelle noch arg ungenau vorher.

Auch die Modelle zur zukünftigen Klimaentwicklung berücksichtigen ausgerechnet die Wirkung der Wolken nur sehr grob, obwohl diese als entscheidende Akteure ins Geschehen eingreifen. Die Modelle haben große Schwierigkeiten vorauszusagen, wie sich die globale Niederschlagsverteilung durch die Klimaerwärmung verschieben wird. „Diese Änderungen werden für die Menschen mindestens so schwerwiegend sein wie die Änderung der mittleren Temperatur“, sagt Andreae.

Wolken sind vielschichtig. Im unteren Stockwerk der Atmosphäre, der Troposphäre, bilden sie die eigentliche Wetterküche. Dort bestehen Wolken aus Tröpfchen, von denen mit zunehmender Höhe ein wachsender Anteil gefriert. Darüber schichten sich dünne Schleierwolken, Zirren, aus feinen Eiskristallen. Im nächsten Stockwerk der Stratosphäre, oberhalb von zwölf bis 18 Kilometern, klafft eine riesige Wolkenlücke. Erst zwischen 75 und 90 Kilometern, in der Mesopause, tauchen wieder extrem dünne Eisschleier auf.

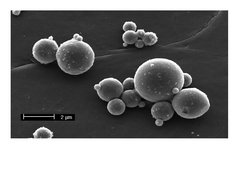

Alle Wolken haben eine Gemeinsamkeit: Es gäbe weder sie noch Niederschlag ohne schwebenden Staub aus natürlichen oder menschlichen Quellen. Aerosole sind das Salz in der Klimaküche, während die Sonne den Herd anfeuert. Sie heizt den Erdboden und die Wasserflächen der Meere und Seen, sodass Wasser verdunstet. Der aufsteigende Dampf würde in der kälteren Höhenluft gerne wieder zu flüssigem Wasser kondensieren. Doch die natürliche Luftfeuchtigkeit reicht nie, um aus dem unsichtbaren Wasserdampf stabile Wassertröpfchen zu formen. Erst die Aerosole bieten den Wassermolekülen einen geeigneten Landeplatz. So bildet sich um einen Partikel eine Wasserhülle: Ein kleines Wolkentröpfchen wächst heran. Sinkt die Temperatur unter etwa minus 15 Grad Celsius, etwa in größerer Höhe, dann gefriert es zum Eisteilchen.

Die Größe der Partikel bestimmt ihre Wirkung

Borrmann erklärt detailliert, was geschieht. Tatsächlich treffen auch ohne Aerosole durchaus immer wieder zufällig mehrere Wassermoleküle zu einem Cluster zusammen. Diese winzigen Gebilde von wenigen Nanometern, also millionstel Millimeter Größe, haben aber einen hohen Dampfdruck: Gegen den wärmebedingten Bewegungsdrang der Moleküle halten sie nicht zusammen, sondern fliegen wieder auseinander. Erst bei größeren Tröpfchen reichen die Kräfte zwischen den Molekülen und an der Tröpfchenoberfläche, um das Cluster aus Wassermolekülen zusammenzubinden. Eine solche physikalisch stabile Größe erlangt ein Wolkentröpfchen in der Erdatmosphäre aber nur mit einem Aerosolpartikel als Keim.

Ruß, Staub, Kohlenwasserstoffpartikel, Schwefelsäuretröpfchen und andere Schwebeteilchen begleiten die menschliche Aktivität: Über dicht besiedelten Gebieten schweben heute gut hundert Mal mehr Aerosole durch die Luft als früher, als unsere Vorfahren vom Feuermachen noch nichts wussten. Damals gab es selbstverständlich schon Wolken und Niederschläge. Zu den natürlichen Aerosolen, die als Wolkenkeime wirken, zählt Seesalz. Der Wind reißt es mit Gischttröpfchen aus den Ozeanen und trocknet die Tröpfchen zu feinen Salzpartikeln. An diesen schlägt sich später wieder Dampf nieder.

Auch über Land geraten salzartige Partikel in die Atmosphäre, zudem Wüstenstaub, Schwefelsäuretröpfchen, mineralischer Staub und gelegentlich Ruß aus Waldbränden, die durch Blitzschlag und Vulkanausbrüche verursacht werden. Sogar Pflanzen tragen mit organischen Dämpfen zu natürlichen Aerosolen bei. Ein Beispiel geben Terpenmoleküle aus Nadelwäldern, deren Oxidationsprodukte in der Luft zu feinen Partikeln zusammenkleben. Und selbst Pilzsporen finden sich unter den Aerosolen.

Chemische Unterschiede beeinflussen kaum, ob die Partikel Wolken bilden, sagt der Chemiker Andreae – das hat auch ihn überrascht: „Als ich mit dieser Forschung angefangen habe, wollte ich viel mehr Bedeutung in der Chemie sehen.“ Es kommt vor allem auf die Größe des Teilchens an: Ab etwa 60 bis 80 Nanometer Durchmesser aufwärts wird ein Partikel als Wolkenkeim aktiv. „Interessanterweise stellt sich heraus, dass sich Teilchen aus unterschiedlichen Quellen bei gleicher Größe in ihrer Wolkeneigenschaft ähnlich verhalten“, erklärt Andreae.

Auch sobald sich wenige Mikrometer – das sind tausendstel Millimeter – kleine Wolkentröpfchen gebildet haben, schwellen sie nicht einfach zu richtigen Regentropfen an, indem sie Wasserdampf aufsaugen. „Das Wachstum eines Wolkentröpfchens kann man im Labor wunderbar nachvollziehen“, sagt Borrmann: „Aber wenn Sie aus einem Zehn-Mikrometer-Tröpfchen ein Hundert-Mikrometer-Tröpfchen machen wollen, dann müssten Sie wochenlang warten.“ Der Grund: Die Wassermoleküle wandern von selbst viel zu langsam durch die Luft in die Wolkentröpfchen. So erreicht ein Tropfen kaum einen halben bis ganzen Millimeter Durchmesser, damit er schwer genug ist, um gegen Aufwinde zu Boden zu fallen, erläutert Borrmann.

Klimamodelle sollen das Schicksal der Regentropfen berücksichtigen

Regentropfen entstehen stattdessen durch Kollisionen zwischen Wolkentröpfchen. Wie, das lässt sich schön mit einer Pflanzensprühflasche demonstrieren. „Wenn Sie damit Wasser auf eine Fensterscheibe sprühen, haben sie dort eine zweidimensionale Wolke“, schildert Borrmann. Sprüht man zu diesem Nebel noch mehr Wassertröpfchen, dann vereinigen sich hier und da feine zu schwereren Tropfen. Diese beginnen, nach unten zu laufen. „Dann fängt Ihre zweidimensionale Wolke an zu regnen“, sagt Borrmann. Ganz Ähnliches passiert in einer echten Wolke: Tröpfchen, die zufällig etwas schwerer geworden sind, sinken nach unten, stoßen unterwegs mit anderen Wolkentröpfchen zusammen und verleiben sie sich ein. So schwellen sie zum Regentropfen an.

Das anschauliche Experiment täuscht aber über eine fundamentale Schwierigkeit hinweg: Die exakte mathematische Beschreibung dieser Kollisions-Koaleszenzprozesse liefert Gleichungen, die nur näherungsweise lösbar sind. Dabei sind kleine Fehler unvermeidbar, die in den Computerprogrammen zur Wolkensimulation große Wirkung entfalten können. „Neben den Schwierigkeiten, die Turbulenzen in Wolken mathematisch zu beschreiben, ist dies einer der Hauptgründe dafür, dass Computerwolken immer noch falsch regnen“, erklärt Borrmann: „Demzufolge sind gute Niederschlagsvorhersagen sehr schwer zu erstellen.“

Es bleibt kompliziert, wenn ein Regentropfen schließlich mit bis zu 35 Stundenkilometern nach unten fällt: Der Fahrtwind lässt ihn wieder zerplatzen. Um zu beobachten, was dabei genauer passiert, müssten sich die Forscher mit dem Tropfen in die Tiefe stürzen. Oder sie drehen den Spieß um: Sie blasen den Tropfen von unten mit künstlichem Fahrtwind an und halten ihn so gegen die Schwerkraft in der Schwebe. Genau das macht der weltweit einzigartige vertikale Windkanal, den Borrmanns Gruppe betreibt. Er kann sogar die Luft auf minus 30 Grad Celsius vorkühlen, um das Entstehen von Wolkeneis, also Schnee, Graupel und Hagel zu untersuchen.

Damit haben die Mainzer vor einigen Jahren enträtselt, wie sich ein Regentropfen beim Fallen verhält. Der Tropfen verformt sich im Luftstrom pilzkopfartig und fängt an zu schwingen. „Das geschieht durch Turbulenz oder durch die Kollision mit anderen Tropfen oder Aerosolteilchen“, erklärt Borrmann. Schließlich wird die Schwingung so stark, dass der Tropfen zerplatzt. Dabei entstehen erstaunlicherweise immer zwei kleinere Tropfen, wie die Mainzer bewiesen haben. Wie die Tropfen schwingen, haben sie sogar mathematisch präzise beschrieben. Borrmann sagt: „Unser Ziel ist es, dass Computermodellierer und Radarmeteorologen präzisere Formeln in ihre Modelle oder Messgeräte einbauen und damit ihre Vorhersagen verbessern können.“

In sauberer Luft regnet es schneller

In der Natur erreicht ein Regentropfen nur selten beim ersten Fall den Boden. Aufwinde schleudern ihn wieder nach oben, danach stürzt er erneut – oft genug gefriert er und taut teilweise wieder auf. Deshalb sehen große Hagelkörner innen wie Zwiebeln aus, wenn man sie aufschneidet. Auch die Wolkentröpfchen und Eisteilchen durchleben solch ein rasantes Auf und Ab. Sie können dabei sogar wieder komplett verdunsten.

Angesichts dieser komplexen Prozesse wundert es nicht, dass Wissenschaftler seit Jahren darüber streiten, ob durch Menschen freigesetzte Aerosole die Wolken und Niederschläge beeinflussen. Meinrat Andreae entwickelte kürzlich mit Kollegen von der Universität von Jerusalem ein Modell, das erstmals ein tieferes Verständnis des Aerosolmechanismus in Wolken ermöglicht.

„Wir betrachten dazu so eine Wolke als eine Art Dampfmaschine“, erklärt Andreae schmunzelnd – zweifellos kennt er den Physiklehrer Bömmel aus dem Film Die Feuerzangenbowle. Wenn die Sonne Wasser vom Boden verdunstet, nimmt der Dampf beim Aufsteigen einen guten Teil der Solarenergie mit. Kondensiert er in der kühleren Höhenluft an einem Wolkenkeim, wird diese im Dampf gespeicherte Energie als latente Wärme wieder frei. Sie verwandelt sich – genau wie in einer Dampfmaschine – in Bewegungsenergie, in Luftzirkulation. Diese treibt den Aufwind an und lässt die Wolkentröpfchen und Eisteilchen weiter aufsteigen.

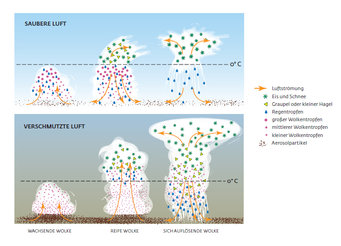

Die Aerosole spielen in dieser atmosphärischen Dampfmaschine als Kondensationskeime eine entscheidende Rolle. Sie bestimmen, wann und wo es regnet. Die saubere Luft über dem Amazonas-Regenwald enthält nur sehr wenige Partikel. Also dringt die starke Sonnenstrahlung fast ungefiltert bis zum Boden und verdunstet sehr viel Wasser. Der Dampf findet in der Luft aber nur sehr wenige Kondensationskeime. So bilden sich früh beim Aufsteigen dicke Tropfen, die schon dicht über dem Urwald wieder abregnen.

Erhöht sich aber durch Luftverschmutzung die Aerosolkonzentration, kann sich die Wolkenbildung und Niederschlagsverteilung dramatisch verändern. Das Modell von Andreae und seinen israelischen Kollegen liefert ein schlüssiges Bild davon. Bei wachsender Luftverschmutzung findet der aufsteigende Dampf mehr Aerosole als Kondensationskeime. So entstehen mehr, dafür aber kleinere Wolkentröpfchen, was die Bildung von Regentropfen behindert. Die Wolke regnet nicht am Entstehungsort gleich wieder ab, sondern steigt weiter auf. Wegen des sinkenden Luftdrucks dehnt sich dabei die aufsteigende Luft aus und kühlt sich wie in einer Kältemaschine ab. Folglich kondensiert mehr Wasser an den Wolkenkeimen, einige gefrieren zu Eis. Die Kondensation wiederum setzt Energie frei und treibt die atmosphärische Dampfmaschine stärker an.

Mit wachsender Aerosolkonzentration kommt zudem eine zweite wichtige Eigenschaft der Aerosole ins Spiel: Sie schirmen den Boden immer stärker von der Sonnenstrahlung ab, weshalb weniger Wasser verdunstet. Das kann im Extremfall die Bildung von Wolken und Niederschlag sogar ganz verhindern. Der verbleibende Wasserdampf zieht dann aus dem Entstehungsgebiet davon anstatt abzuregnen.

Mehr Regen, aber wo?

Damit kann Andreae wissenschaftlich erklären, warum sich über großen Brandrodungen oder Ballungszentren eine dichte Dunstglocke bildet, unter der es aber trocken bleibt. „In China gibt es eine große Verschiebung in der Niederschlagshäufigkeit, als deren Ursache die Zunahme der Aerosolbelastung über Nordchina diskutiert wird“, erklärt der Chemiker – aber: „Global gesehen kommt grundsätzlich immer so viel Niederschlag herunter, wie Wasser verdunstet.“ Es regnet eben woanders. Dort können sich die übervollen Wolken als verheerender Starkniederschlag entleeren und Überschwemmungen, Erdrutsche und Schlammlawinen verursachen.

Solche extremen Wetterlagen könnten mit fortschreitender Klimaerwärmung verstärkt auftreten. Wie eine Dampfmaschine, die mit heißer brennendem Feuer schneller läuft, beschleunigen sich die Luftbewegungen und der Wasserkreislauf in der Atmosphäre. „Eine wärmere Welt ist auch eine nässere Welt“, sagt Andreae, „aber ein beschleunigter Wasserkreislauf bedeutet nicht notwendigerweise, dass der Landwirtschaft mehr Wasser zur Verfügung steht!“ Schließlich verdunstet bei höheren Temperaturen das Wasser auch wieder schneller aus dem Boden.

Aerosole spielen also eine komplexe Rolle im Klima. Trotz des Durchbruchs mit dem neuen Modell, zu dem Andreae beigetragen hat, sind die genauen Mechanismen in der Wolken- und Niederschlagsentstehung längst nicht alle enträtselt. Klarer ist die Wirkung der Aerosole als Schirm gegen die Sonnenstrahlung: Sie wirken insgesamt abkühlend. Wäre also mehr Dreck gut gegen die drohende Klimaerwärmung?

„Manche argumentieren deshalb, man solle doch die Schlote qualmen lassen, um die Klimaerwärmung zu bremsen“, sagt Andreae: „Das ist sowohl unethisch wie ausgemachter Blödsinn!“ Er betont: „Mit Aerosolen kann man vielleicht ein oder zwei Grad Treibhauserwärmung verhindern, mehr ist aber auch nicht zu holen!“ Der Effekt der von Menschen freigesetzten Treibhausgase, die zum Teil Jahrhunderte in der Atmosphäre bleiben, summiert sich dagegen langfristig auf. Das können Aerosole nicht ausgleichen, zumal sie ohnehin innerhalb von ein paar Wochen wieder aus der Luft verschwinden. „Auch die Idee, mit der Injektion von Aerosolen in die Stratosphäre die Erde abzukühlen, das sogenannte Geoengineering, ist ein riskantes und unverantwortliches Spiel mit der Zukunft unserer Kinder und Enkel“, sagt Andreae.

An die Politik haben Meinrat Andreae und Stephan Borrmann eine eindeutige Botschaft. Sie bezweifeln nicht, dass wir das Ventil der Klimaheizung bereits gefährlich weit aufgedreht haben. Andreae erwartet, dass die erwärmende Wirkung der Treibhausgase von den heutigen Computermodellen zur Klimaberechnung eher unterschätzt wird – mangels guter Wolkenmodelle. „Die Vorgaben der Wissenschaft an die Politik sind ziemlich klar“, sagt der Klimaforscher: „Die Frage ist bloß, wie man sie wirtschaftlich und politisch umsetzen kann.“

GLOSSAR

Dampfdruck

Unterhalb des Dampfdrucks geht eine Flüssigkeit in den gasförmigen Zustand über, verdampft also etwa Wasser. Ein hoher Dampfdruck bedeutet, dass Wasser leicht verdampft – selbst in kalten Schichten der Atmosphäre.

Kollisions-Koaleszenz-Prozess

Wenn zwei Wolkentröpfchen kollidieren, verschmelzen sie zu einem.

Latente Wärme

Wärmemenge, die bei einem Phasenübergang, also etwa wenn Wasser verdampft oder gefriert, aufgenommen beziehungsweise abgegeben wird. Die Temperatur verändert sich dabei nicht.