Vom Genom zum Interaktom

Genom, Proteom, Interaktom – die Lebenswissenschaften setzen seit Beginn des 21. Jahrhunderts auf eine Katalogisierung der Zelle. Wissenschaftler wollen heute nicht mehr nur einzelne Gene und Proteine identifizieren, sondern alle Gene einer Zelle (Genom), alle abgelesenen Gene (Transkriptom), alle Proteine (Proteom) und deren Partner (Interaktom).

Text: Harald Rösch

Den Anfang machte das Human-Genom-Projekt und die Entschlüsselung des menschlichen Erbguts im Jahr 2001. Damals schien eine Diagnostik, Vorbeugung und Behandlung der meisten, wenn nicht aller Krankheiten greifbar nahe. Doch die Ernüchterung folgte auf dem Fuß. Zwar war die Entschlüsselung des Genoms ein Meilenstein der Wissenschaft, von einem vollständigen Verständnis aller Lebensvorgänge sind die Wissenschaftler jedoch immer noch weit entfernt. Und so kommt es, dass die Medizin bislang weniger vom Human-Genom-Projekt profitiert hat als erhofft. Zwar kennen Mediziner heute viele neue Gene, die beispielsweise das Krebs-, Diabetes- oder Arteriosklerose-Risiko beeinflussen, jedes einzelne erhöht das Erkrankungsrisiko aber meist nur geringfügig. Zuverlässige Krankheitsprognosen lassen sich so nur schwer treffen. Neue Behandlungsmethoden hat das entschlüsselte menschliche Erbgut ebenfalls bislang kaum hervorgebracht.

Offenbar reicht es nicht aus, die Abfolge der Buchstaben des genetischen Codes zu kennen, wenn man wissen will, wie eine Zelle funktioniert. Die Gründe dafür lassen sich am Beispiel eines Ingenieurs veranschaulichen, der ein Passagierflugzeug nachbauen soll. Zunächst benötigt er einen Bauplan aller Einzelteile. Außerdem muss er wissen, welche Funktionen sie haben und wie sie zusammengesetzt werden. Anstelle eines solchen Bauplans hat er jedoch nur eine Anleitung für den Bau der Einzelteile zur Verfügung. Er weiß nun also, woraus die Einzelteile bestehen, aber nicht, wie sie aussehen, welche Funktion jedes Teil hat, geschweige denn, wie viele Exemplare er von jedem Teil braucht und wie er diese zusammensetzen soll. Es ist offensichtlich, dass er unter diesen Umständen niemals ein Flugzeug konstruieren könnte.

Vor einer ähnlichen Aufgabe stehen die Biologen, wenn sie mit den Gen-Daten die Vorgänge in einer Zelle verstehen wollen. Das Erbgut liefert zwar die Anleitung für die wichtigsten Bauteile einer Zelle, die Proteine. Aber welche Proteine dann tatsächlich gebildet werden, zu welchem Zeitpunkt und wie viel davon – das lässt sich aus den Buchstaben des genetischen Codes nicht so einfach ablesen.

Das sieht man auch daran, dass aus einem Gen oft mehrere Proteine entstehen können. Diese Vielfalt entsteht, wenn in einem Gen die Information für mehrere Proteine enthalten ist oder wenn eine Proteinkette nachträglich in mehrere Moleküle gespalten wird. Auch Umgruppierungen der Boten-RNA beim so genannten alternativen Spleißen lassen verschiedene Genprodukte entstehen. Beim Menschen können so bis zu zehn verschiedene Proteine auf ein einzelnes Gen zurückgehen. Die Anzahl an Proteinen einer Zelle kann deshalb um ein Vielfaches höher sein als die Zahl ihrer Gene. Geht man heute von 20.000 bis 25.000 Genen beim Menschen aus, so schätzen Wissenschaftler die Anzahl der menschlichen Proteine auf 80.000 bis 400.000.

Hier kommen Proteom und Interaktom ins Spiel. Ohne Proteine kann keine Zelle überleben. Sie sind ihre molekularen Motoren, Gerüste, Türen, Signalstoffe und Antennen. Damit bestimmt das Proteom, welche Aufgabe eine Zelle im Organismus übernehmen kann. Wenn das Genom die Bauanleitung für alle wesentlichen Einzelteile darstellt, dann ist das das Proteom der Teilekatalog und das Interaktom die Anleitung dafür, welche Teile miteinander verbunden sind. Kennen sie also die Proteine und ihre Reaktionspartner, so hoffen die Forscher, können sie die Funktionsweise einer Zelle sehr viel genauer erklären und damit auch den Ursachen von Krankheiten auf den Grund gehen.

Die Wissenschaftler setzen deshalb große Hoffnung auf die Proteomik. Sie wollen wissen, welche Proteine ein Organismus, ein Gewebe, eine Zelle oder ein Zellorganell bildet und in welcher Menge. Analog zum Human-Genom-Projekt soll das Human-Proteom-Projekt neue Einblicke in die Funktionsweise von Zellen ermöglichen. Darüber hinaus können Forscher durch einen Vergleich des Proteoms von gesunden und kranken Zellen die Ursachen von Krankheiten aufspüren. Denn manchmal reicht schon ein einziges fehlerhaftes Protein, um Krankheiten wie Krebs, Alzheimer oder Parkinson hervorzurufen.

Es reicht aber nicht, nur einen solchen Proteinkatalog zu erstellen, die Wissenschaftler müssen auch die Veränderungen an den Proteinmolekülen kennen, mit denen diese Signale an andere Moleküle vermitteln. Bei diesen nachträglichen – deshalb auch als posttranslational bezeichneten – Veränderungen handelt es sich meist um kleinere Moleküle, die bestimmten Stellen des Proteinmoleküls angehängt werden. Dazu zählen beispielsweise Phosphat-, Methyl- oder Azetylgruppen. Je nachdem, an welchen Stellen ein Protein phosphoryliert, methyliert oder azetyliert wird, kann es einen bestimmten Signalweg aktivieren und so Stoffwechselwege beeinflussen. Das Ziel ist also eine Bestandsaufnahme der Proteine mit ihren posttranslationalen Veränderungen.

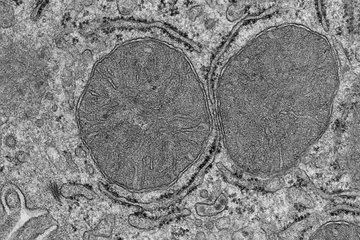

Nun fehlt noch das Interaktom, also welche Proteine miteinander zusammenarbeiten. Manche Proteine lagern sich paarweise zusammen und tauschen dabei Signale aus. Auf etwa 130.000 solcher paarweisen Wechselwirkungen wird das Interaktom einer menschlichen Zelle geschätzt. Wieder andere bilden komplizierte Organellen aus Dutzenden von Proteinen, wie z.B. die Ribosomen.

Herausforderungen, Rückschläge, Erfolge – die Geschichte des Human-Proteom-Projekts

Das menschliche Proteom zu entschlüsseln, ist also ein Mammutprojekt. Die technischen Herausforderungen, vor denen die Wissenschaftler stehen, sind immens. Dies hat vor allem zwei Gründe. Der eine ist prinzipieller Natur: In den Zellen eines Organismus sind nicht überall dieselben Gene aktiv. Je nach Zelltyp werden unterschiedliche Gene ausgelesen und andere Proteine gebildet. Bei rund 250 verschiedenen Zelltypen des menschlichen Körpers gibt es also mindestens ebenso viele Proteome. Und nicht nur das – das Proteom einer Zelle hängt von vielen weiteren Faktoren ab. So kann eine Zelle je nach Alter, Ernährung oder Gesundheitszustand unterschiedliche Proteine bilden, die Proteinzusammensetzung ändert sich also entsprechend. Auch Umwelteinflüsse wie Medikamente oder Schadstoffe beeinflussen das Proteom.

Die Wissenschaftler müssen also das jeweilige Proteom für jeden Zelltyp getrennt bestimmen. Bis das vollständige Proteom aller menschlichen Gewebetypen entschlüsselt ist, können deshalb noch Jahre vergehen. Für das Human-Proteom-Projekt haben sich die Forscher deshalb ein schneller erreichbares Ziel gesetzt: Sie wollen zunächst für jedes Gen ein zugehöriges Protein identifizieren. Ist das geschafft, können sie die Proteome der verschiedenen Zelltypen, die posttranslationalen Veränderungen und das Interaktom nach und nach ergänzen.

Der zweite Grund hängt mit den chemischen Eigenschaften von Proteinen zusammen. Im Gegensatz zu den sich chemisch ähnlich verhaltenden DNA-Molekülen sind Proteine extrem variabel: Manche sind wasserlöslich, andere fettlöslich. Die größten sind über 200-mal schwerer als die kleinsten unter ihnen. Einige sind elektrisch geladen, andere nicht.

Darüber hinaus kommen sie in ganz unterschiedlichen Mengen vor: Manche sind so häufig, dass Proteinforscher sie in großen Mengen aus Geweben gewinnen können, von anderen dagegen müssen die Wissenschaftler mit wenigen Milliardstel Milligramm auskommen. Ein Milliliter Blut enthält beispielsweise zehn Billionen-mal mehr Albumin als Interleukine. Deshalb sind gerade diese in winzigen Mengen vorkommenden Signalstoffe nur schwer auszumachen und werden leicht übersehen. Dabei üben sie oft entscheidende Funktionen in den Zellen aus. Zudem können Proteine nicht einfach kopiert und vervielfacht werden wie DNA.

All dies macht die Analyse des Proteoms extrem aufwändig. Im Jahr 2001 wurde deshalb die Human Proteome Organisation (HUPO) gegründet mit dem Ziel, die Proteomforschung weltweit zu koordinieren. 2004 startete die Organisation ein Projekt zur Analyse des Blutplasmas, doch die ersten Ergebnisse waren enttäuschend. Testversuche, in denen ein und dieselbe Gewebeprobe von mehreren Forschergruppen analysiert wurde, hatten unterschiedliche Proteome ergeben. Zu unterschiedlich waren die Vorgehensweisen, zu fehleranfällig die Analysemethoden.

HUPO führte daraufhin Standards zur Probenentnahme ein und vereinheitlichte die Datenerfassung und -auswertung. Auch neue Untersuchungsmethoden wie die für die Proteomik weiterentwickelte Massenspektrometrie oder die Kryoelektronentomografie, aber auch schonendere Verfahren zur Gewinnung und Aufreinigung von Proteinen aus Zellen sowie leistungsfähigere Software für die Datenanalyse haben das Human-Proteom-Projekt seitdem entscheidend voran gebracht. Heute können Wissenschaftler mehrere Tausend Proteine auf einmal analysieren.

Im Gegensatz zum Human-Genom-Projekt, das 1990 in den USA gegründet wurde und an dem sich verschiedene nationale Human-Genom-Projekte beteiligten, arbeiten weltweit verschiedene unabhängige Forschungsverbünde am Human-Proteom-Projekt. Neben HUPO und seinen inzwischen elf Projekten, darunter Initiativen zu Gehirn, Niere, Leber und Stammzellen, ist dies in Europa vor allem PROSPECTS – ein Konsortium aus elf Forschungseinrichtungen, geleitet von Matthias Mann am Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried bei München. Das Ziel von PROSPECTS ist ein Katalog der Proteine des Menschen mitsamt ihrer Struktur, Wechselwirkungen und Verteilung in den Zellen. Außerdem untersucht der Verbund, wie Erkenntnisse aus der Proteomik zur Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson beitragen können.