Ein Stich gegen Malaria

Max-Planck-Forscher sind auf der Suche nach Schwachstellen im Lebenszyklus des Malaria-Erregers

Text: Catarina Pietschmann

Tropische Luftfeuchtigkeit, konstante 28 Grad, frisches Wasser und jede Menge Artgenossen im gleichen Alter. Zu fressen gibt es Brekkies – Katzenfutter. Und sogar Sonnenauf- und -untergang werden simuliert. Da lässt sich’s prima abhängen oder lässig ein paar Züge schwimmen. So sieht Wellness für Mückenlarven aus. Kai Matuschewski lacht. „Ja, wir pampern sie schon ganz ordentlich.“

Für seine Mitarbeiter, die hier immer wieder die Nachzucht einsetzen, aufpäppeln und rechtzeitig, bevor sie flügge wird, von der Wasseroberfläche abfischen, hat die Arbeit etwas Meditatives. Verständlich, denn die Umgebung ist nicht besonders spektakulär: weiße Wände, vor denen weiße Regale stehen. In jedem viele Etagen, gefüllt mit weißen, flachen Schalen. Darin schwimmt der „wissenschaftliche Nachwuchs“: jeweils an die 200 Larven von Anopheles stephensi, einer bereits an das Laborleben gewöhnten Stechmücken-Kolonie, die ursprünglich in Indien beheimatet ist. Anfangs nicht viel mehr als Vanillekörnchen-große schwarze Punkte, später (fast) abflugbereite Insekten, noch in den Puppen. Gut beschriftet, damit jeder Forscher „seine“ Mücken wiederfindet. Noch sind sie „clean“, nicht infiziert mit Plasmodium, dem Malaria-Erreger.

Im nächsten Raum dann luftige Boxen aus Stahl und Gaze, groß wie Schuhkartons. Darin schlüpfen die Larven. Regale voller Boxen. Es müssen viele Tausend Moskitos sein! Dank der Klimaanlage ist das fiese Sirren nicht zu hören. In der Natur würden sie süße Pflanzensäfte saugen. Hier reicht man ihnen Zuckerwasser auf Wattepads. Sind sie alt genug, bekommen sie die erste Blutmahlzeit. Blut von mit Plasmodien infizierten Mäusen. Die Mücken werden hauptsächlich als „Fabriken“ gehalten. Fabriken für Plasmodien.

Kai Matuschewski leitet seit zwei Jahren die Parasitologie-Gruppe am Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie auf dem Charité-Campus in Berlin. Er studierte in Tübingen und Heidelberg, promovierte dann über die Genetik von Hefezellen. Einzeller mit Zellkern faszinieren ihn als biologische Systeme schon lange, weil sie ein Erbgut mit überschaubarer Größe besitzen: Plasmodien haben nur 5600 Gene.

Seit 1998, seiner Postdoktorandenzeit an der School of Medicine der New York University, beschäftigt sich der gebürtige Berliner intensiv mit diesen Plagegeistern. Er will wissen: Wie kommt der Erreger in die Wirtszellen? Wie entwickelt er sich darin? Und wie kommt er da wieder raus? Die Antworten finden sich in den Genen. Deshalb schaltet er eines nach dem anderen aus und sieht nach, ob und wie ein solcher Knock-out das Verhalten des Parasiten beeinträchtigt.

Codes auf den Boxen weisen auf die jeweilige Mutante hin, die in den Mücken haust. Bald wird wieder eine Doktorandin kommen, eine Schachtel hervorziehen und sich ansehen, wie sich ein Plasmodium, bei dem ein bestimmtes Protein verstärkt oder gar nicht gebildet wird, im Mückenkollektiv entwickelt hat. Viele Mutanten sind Fluoreszenz-markiert, leuchten rot oder grün. Unter dem Mikroskop sind sie bereits in der lebenden Mücke zu erkennen. Die Wissenschaftlerin wird einzelne Insekten fotografieren und Erreger isolieren, um sie genauer zu untersuchen.

Ja, aber … da fliegt ja eine! Mitten im Raum! „Die tut nix“, meint Matuschewski lächelnd. Ein Satz, den man von Hundehaltern kennt. Spielen will sie aber auch nicht. Er folgt ihr kurz mit dem Blick und – zack! – erledigt ist das Biest zwischen den Handflächen. Ob es bereits infiziert war? Spielt keine Rolle, denn die einzelligen Sporentierchen, von denen es weit über 100 Arten gibt, sind wirtsspezifisch. Sie leben im Blut von Reptilien, Vögeln, Nagern oder Primaten. Plasmodium falciparum leider in unserem. Aber diese hier haben sich schon vor vielen Millionen Generationen auf Mäuse eingeschossen. Schon aus Sicherheitsgründen arbeitet die Forschergruppe hauptsächlich mit dem mäusepathogenen Plasmodium berghei. Es ist im Hochland des Kongos heimisch, und deshalb herrschen in den Brutschränken, in denen die Plasmodium-infizierten Stechmücken gehalten werden, auch nur 20 Grad Celsius.

Impfung schützt länger als Medikamente

Kai Matuschewski sucht nach Plasmodiums Achillesferse. Nach der verwundbarsten Phase seines abenteuerlichen Lebenszyklus. Damit endlich ein anhaltender Immunschutz gegen den tückischen Erreger, der schon 1880 entdeckt wurde, entwickelt werden kann. Und, um es schon vorwegzunehmen, er hat eine Schwachstelle gefunden! Zumindest bei der Maus-Variante.

Aber warum wäre eine Impfung so wichtig? Malaria ist doch heilbar. „Ja, sicher. Es gibt Medikamente, die gut gegen die krank machenden Blutstadien wirken und Plasmodien abtöten. Etwa den Wirkstoff Artemisinin, abgeleitet vom chinesischen Beifuß.“ Ebenso wie es eine Prophylaxe mit Mefloquin, Atovaquon/ Proguanil oder Doxycyclin bei einem kurzen Besuch in gefährdeten Regionen tut.

Doch lebenslang ein Medikament einzunehmen ist nicht praktikabel. Ein Mittel, das zuverlässig und lang anhaltend vor Malaria schützt, gibt es noch immer nicht. Und deshalb kann schon der nächste Moskitostich die nächste Infektion bedeuten. „Das sieht man zum Beispiel in Mali, wo in der Regenzeit so gut wie jedes Kind infiziert wird“, erzählt Matuschewski. Nach erfolgreicher Behandlung kommen die Kinder spätestens nach einem Jahr wieder ins Krankenhaus. Dabei sind gar nicht viele Mücken infiziert – ein, maximal fünf Prozent. Viele Stiche pro Nacht über mehrere Tage erhöhen jedoch die Trefferquote. „Die wiederholte Therapie verursacht immense Kosten, die von der Weltgemeinschaft aufgefangen werden. Aber kann man das über Jahrzehnte aufrechterhalten, ohne eine bessere Alternative zu bieten?“

„Mal’ aria“ kommt aus dem Italienischen und bedeutet „schlechte Luft“. Solche steigt aus Sümpfen auf, in denen Millionen von Mücken brüten. Sumpf- oder Wechselfieber sagt man auch, weil selbiges periodisch alle zwei bis drei Tage auftritt. Allerdings fehlen diese Fieberschübe manchmal bei der schwersten Form Malaria tropica, ausgelöst durch Plasmodium falciparum.

Doch die Mücken – was immer man gegen die stechfreudigen Biester auch sagen kann – sind unschuldig. Sie sind nur der Vektor, übertragen also den Erreger lediglich, merken davon aber nichts. Sie werden selbst nicht krank. In der Antike wurden die Überbringer schlechter Nachrichten geköpft. Infektionsmediziner nennen diese Maßnahme heute „Vektorkontrolle“: Mit Insektiziden werden die Mücken flächendeckend vernichtet. Durch Barrieren (Moskitonetze) versucht man sie außerdem nachts von ihren Opfern fernzuhalten. Probate Anti-Malaria-Strategien, die wesentlich dazu beigetragen haben, die Infektion aus dem Mittelmeerraum und Teilen Südostasiens zu vertreiben. Doch in Afrika sind die Erfolge eher mäßig.

Insekten sind eben nicht so leicht in den Griff zu bekommen. Das zeigt sich auch beim deutschen Kontrollprogramm am Oberrhein, bei dem es nur um die Belästigung durch Mückenschwärme geht. Jedes Frühjahr werden zwischen Lörrach und Koblenz Lösungen mit Bacillus thuringiensis israelensis ausgesprüht. Pures Gift für die heimischen Mückenarten Aedes und Culex, für Menschen aber ungefährlich. „Wird nur eine Woche die falsche Mixtur verwendet, geht die Population steil hoch“, erzählt Matuschewski. „Wenn das passiert, müssen alle Sommerfeste abgesagt werden.“

Mensch – Mücke – Mensch. So verläuft die Infektionskette. Eine weibliche Mücken braucht nach der Befruchtung Blut, weil es Proteine enthält, die für die Eiablage wichtig sind. Also sticht sie einen Menschen, den sie nachts im Blindflug ansteuert, geleitet von der Kohlendioxid-Fahne seines Atems. Ist er infiziert, saugt sie mit fünf Mikrolitern Blut auch die Erreger auf. Ist sie infiziert, lädt sie, gleich einem Trojanischen Pferd, mit ihrem Speichel die unheilvolle Fracht unbemerkt ab. Mehrere Dutzend Plasmodien gelangen als sogenannte Sporozoiten in den Körper. Was dann passiert, ist allerdings weit abenteuerlicher als die griechische Mythologie.

Am Beginn ihrer langen Reise steht die unverhoffte Ankunft in der menschlichen Haut: Ungewohnte Umgebung und 35 Grad Celsius! „Für Sporozoiten ein regelrechter Hitzeschock, der ein neues Programm anwirft“, erklärt Matuschewski. Unter dem Mikroskop erkennt man, dass sie sich nun schneller bewegen. Wie schnüffelnde Hunde suchen die länglichen Zellen umher, bis sie auf eine Blutkapillare stoßen. Die pieksen sie an – und schon sind sie im Blutstrom.

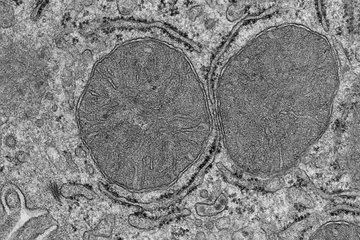

Innerhalb von zehn bis 30 Minuten gelangen sie in die Leber, klammern sich an Endothel-Zellen fest und bohren sich bis ins Innere durch. Geschafft! Ein sicherer Hafen, denn hier drinnen sind sie für die Wächter des Immunsystems unsichtbar. Diese Phase der Infektion ist deshalb auch klinisch unauffällig. Nun gehen sie ans Werk. Sie werden kugelrund, futtern, wachsen und teilen sich – wieder und wieder, über zwölf bis 15 Zellzyklen. „Aus einem Sporozoiten sind bald 10000 Tochterzellen entstanden“, erklärt Matuschewski. Diese Armee verlässt die Leber und überschwemmt den Blutkreislauf, wo sie 100000 rote Blutkörperchen entert. Das geht ganz fix, und das Immunsystem merkt immer noch nichts.

Rote Blutkörperchen sind ideale Wirtszellen: Winzige, abgeschlossene Schwimmkapseln, ständig in Bewegung, und sie gelangen überallhin. Während sie im Blut zirkulieren, wächst drinnen der blinde Passagier heran. Er beginnt sich erneut zu teilen. Aus einem werden zwei, dann vier, dann acht, 16, 32. Mehr Raum ist nicht in der winzigen Kapsel. Das dauert zwei Tage, und dann platzt die Zelle. Nun geht eine riesige Armada zu Wasser. Die Merozoiten genannten Eindringlinge präsentieren dem Immunsystem dabei ungeniert ihre Antigene, körperfremde Proteine auf der Zelloberfläche. Aber sie sind so viele! Was kann es dagegen schon ausrichten? Es schlägt Alarm, macht Feuer, heizt dem Körper ordentlich ein: Der erste Fieberschub kommt. Seit dem Stich der Mücke sind nun schon zwölf Tage vergangen. Doch bald verschwinden die Erreger wieder in der Deckung. Sie kapern erneut rote Blutkörperchen und stürzen sich in die nächste Teilungsrunde. Und das Fieber klingt wieder ab. Die Zahl der Erreger erhöht sich indes bei jedem Zyklus um den Faktor zehn – alle zwei Tage.

In dieser sogenannten Blutphase wird Malaria üblicherweise behandelt. „Typischerweise findet man ein Prozent der Blutzellen des Patienten parasitiert. Das sind bereits 100 Milliarden Zellen“, erzählt Matuschewski. Das Tückische: Plasmodium bringt die infizierten Blutkörperchen dazu, molekulare Anker von ihrer Oberfläche abzuwerfen und sich damit an die Gefäßwand zu heften. Eine Plaque bildet sich, die lokal Blutgefäße verstopfen kann. Passiert das bei Kapillaren im Gehirn, kommt es zu komatösen Zustanden (zerebraler Malaria). Aber auch andere Organe, wie die Lunge, können dadurch unterversorgt sein. Unbehandelt kann das tödlich enden. Manche Patienten, vor allem Kinder, sterben schlicht an Anämie, weil zu viele rote Blutkörperchen zerstört sind.

„Für Tropenmediziner ist die Blutphase entscheidend, weil hier die Symptome auftreten. Für Biologen ist es nur ein Fenster von vielen“, sagt Matuschewski. Warum nicht ein früheres? Sein Team hat gezielt nach Genen gesucht, die nur in der Leberphase aktiv sind, und wurde fündig. Fehlt ein bestimmtes Gen, wird die Leberzelle für Plasmodium zum Kerker. Es kommt zwar rein – aber nie wieder heraus.

Einige dieser Gene werden bereits in den Sporozoiten in Boten-RNA umgeschrieben und im Zytoplasma der Zelle gespeichert. Erst wenn ein Sporozoit in eine Leberzelle eingedrungen ist, werden diese mRNAs abgelesen und in Proteine übersetzt. Diese Proteine manipulieren die Wirtszelle von der Oberfläche des Parasiten-Organells aus, der sogenannten parasitophoren Vakuole, und bilden lange schlauchartige Strukturen. Fehlt eines dieser Proteine an der Grenze zwischen Parasit und Wirtszelle, kann sich der Parasit zwar abrunden, aber nicht weiterwachsen.

Auf dem Präsentierteller des Immunsystems

Dieser Halt ist im Lebenszyklus des Parasiten nicht vorgesehen und spornt das Immunsystem an. Antigene, die bei einer Infektion mit natürlichen Erregern und ungebremstem Wachstum in der Leber nur kurz erscheinen, werden so dem Immunsystem ausführlich gezeigt. Wiederholt man die Immunisierungen mit diesen genetisch ausgebremsten Parasiten, bleibt der Wirt dagegen über viele Monate vollständig immun gegen Neuinfektionen.

Ganz ähnlich – sogar noch besser – läuft es, wenn man nach Infektion mit dem natürlichen (nicht-mutierten) Erreger ein gut verträgliches Antibiotikum gibt. Erstaunlicherweise kann auch dann das Immunsystem einen dauerhaften Schutz vor Neuinfektionen aufbauen. Mäuse, denen Sporozoiten ins Blut gespritzt wurden und die hinterher drei Tage Azithromycin oder Clindamycin erhielten, erkrankten nicht. Auch nicht, als sie 40 Tage, drei oder sechs Monate später erneut infiziert wurden. Zwar bilden sich noch Merozoiten, aber sie können nicht mehr in die roten Blutkörperchen eindringen. Ihr Schlüssel für den Wechsel in eine andere Wirtszelle, ein kleines Zellorganell namens Apicoplast, ist blockiert. „Dass dieser Ansatz in der klinisch unauffälligen Leberphase funktioniert und in der Blutphase fehlschlägt, liegt wohl daran, dass in der Leber ein anderes immunologisches Mikroklima herrscht“, meint Matuschewski. Präparate wie Clindamycin und Azithromycin sind auch für Kinder zugelassen – und preiswert.

Beide Impfstrategien wurden bisher jedoch nur im Mausmodell getestet. Ob auch beim Menschen, vor allem bei Kleinkindern in Afrika, durch diese natürlichen Immunisierungen ein sicherer und anhaltender Impfschutz aufgebaut werden kann, muss erst noch in klinischen Studien erprobt werden.

Inzwischen hat das Team ein Master-Gen gefunden, das für das komplette Entwicklungsprogramm der Sporozoiten in der Leber zuständig ist. Es kontrolliert mehr als 100 weitere Gene. Man vermutet, dass es solche zentralen Schalter sind, die auch beim Wirtswechsel den weiteren Aktionsplan vorgeben. Ein gezieltes An- und Ausschalten dieser Master-Gene ermöglicht eine vollständige Unterbrechung des Lebenszyklus nach Belieben. Damit können die Forscher das Entwicklungsprogramm des Parasiten verstehen und systematisch nach einem maßgeschneiderten, besonders leistungsfähigen genetisch veränderten Impfstamm suchen.

Ein mögliches Vorgehen wäre, Menschen massenhaft mit einem genetisch veränderten Plasmodien-Stamm oder dem natürlichen Erreger zu infizieren und ihnen gleichzeitig kontrolliert Antibiotika zu verabreichen und sie dadurch zu immunisieren. Das würde vielleicht in Europa funktionieren – aber in Afrika? „Können wir wirklich einen lebenden Erreger mit dem Moped von Dorf zu Dorf fahren?“ Matuschewski bezweifelt das. Eine periodische Kurzzeitgabe von Antibiotika könnte in Malariagebieten, wo ohnehin ständig mit einer Infektion zu rechnen ist, sogar reichen. Die entscheidenden Versuche mit dem humanpathogen Plasmodium falciparum stehen noch aus. Es bleibt also noch etwas Zeit, die optimale Strategie zu finden.

Zurück zu Plasmodium, das wir eben im Merozoiten-Stadium verließen. Seine Reise geht weiter, denn Vermehrung durch asexuelle Teilung allein reicht ihm nicht. Auch sein Erbgut muss neu gemischt werden. Das geht nur sexuell. Und dazu braucht es einen Wirtswechsel – zurück zur Mücke. Mit dem nächsten Stich nimmt sie infiziertes Blut auf. Im Darm werden sexuelle Erregerstadien gebildet, die ihre genetische Information austauschen, ein befruchtetes Erregerstadium entsteht. „Hunderte davon sitzen wie dicke Bobbeln auf dem Mitteldarm der Mücke – und das schadet ihr erstaunlicherweise gar nicht.“

Wie kam Plasmodium eigentlich in die Mücke? „Ursprünglich war es sicher ein freilebender Einzeller, der sich später für ein Leben im Insekt entschied. So wie eben alle Tiere von Mikroorganismen besiedelt sind“, sagt Matuschewski. Im Laufe der Evolution hat sich dann ein komplexes Parasit-Wirt-Verhältnis ausgebildet. Homo sapiens begleitet der Parasit schon seit 30 000 bis 50 000 Jahren. Im Genom vieler Menschen, die in einstigen Malariagebieten leben, hat dieser Kontakt viele zum Teil lebensbedrohliche Spuren hinterlassen. Das Erbgut hat sich angepasst – beispielsweise durch das sogenannte Hämoglobin-S-Allel, das in einfacher Ausführung vor den schweren Komplikationen der Malaria schützt, aber im Kindesalter zum Tod führt, wenn es doppelt vorliegt. Unglaublich hohe genetische Kosten, die nur durch den enormen Selektionsdruck des Erregers zu erklären sind. Gendefekte wie dieser, auch als Sichelzellenanämie bezeichnet, treten vor allem in Afrika, andere wie die Thalassämien auf Sardinien, Sizilien und Zypern, in Griechenland, aber auch im Vorderen Orient gehäuft auf.

Doch zurück zu den befruchteten Erregerstadien in der Mücke. Die marschieren jetzt los. Durchqueren zunächst die Mitteldarmwand der Mücke, legen dann eine zweiwöchige Rast ein. In dieser Zeit entwickelt sich die neue Generation: Bis zu 1000 Sporozoiten bilden sich aus jeder befruchteten Eizelle. Ist sie geplatzt, machen sie sich auf Richtung Speicheldrüsen. Sammeln sich dort für den Absprung. Für den Sprung von Mücke zu Mensch. Hier schließt sich der Kreis, und die Odyssee der nächsten Plasmodien-Generation beginnt. Aus der Perspektive eines zehn Mikrometer großen Parasiten muss sie wie eine Reise ins All erscheinen.

Viele molekulare Einzelschritte sind noch ungeklärt. Was bringt sie dazu, plötzlich durch die Darmwand zu marschieren? Wie finden sie zur Speicheldrüse? Und wie haften sie sich da an? Fragen, die das 15-köpfige Team aus Biologen, Biochemikern und Medizinern um Kai Matuschewski erforscht. Offenbar geben bestimmte Erkennungsmoleküle, die auf den Parasiten übertragen werden, den Marschbefehl: „Los! Kriech durch die Darmwand!“ Klar ist auch, dass ein System aus Aktin- und Myosin-Proteinen beteiligt ist. Die Winzlinge besitzen also etwas, was entfernt Muskeln ähnelt und das sich zusammenziehen und ausdehnen kann und aktive Bewegung erlaubt. Das Team konnte zeigen, das Aktin-Bindeproteine ganz entscheidend für die schnellen Gleitbewegungen sind. Fehlt ein sogenanntes Hitzeschock-Protein, das Aktin-Filamente stabilisiert, können die Sporozoiten die Speicheldrüsen nicht mehr durchdringen. Ohne das Protein sind die Sporozoiten zu langsam und bleiben in der Haut stecken.

Auch Insekten gehören zum Ökosystem

Trotz allem, was Kai Matuschewski über Parasiten-Wirt-Beziehungen weiß, haben für ihn weder Mücke noch Erreger Monster-Status. Seinen Kindern, drei, zehn und elf Jahre alt, mit denen er mikroskopiert, vermittelt er die Faszination der vielfältigen Natur. „Jedes noch so lästige Insekt hat seinen Platz im Ökosystem“, betont er. „Das Tolle ist doch, zu sehen, wie gut unser Immunsystem funktioniert! Trotz des ständigen Kontaktes mit Erregern erkranken wir nur selten.“

Matuschewski zieht es nicht nur beruflich immer wieder nach Afrika. „Anfangs allein wegen der Natur. Nirgendwo sonst kann man sie so gut beobachten wie im äthiopischen Hochland, dem Regenwald Ugandas oder in der Savanne Malis.“ Kulturelle Vielfalt und Begeisterungsfähigkeit der Menschen faszinieren ihn inzwischen fast noch mehr. „Oft sind es die schönsten Erlebnisse, wenn man in einem Dorf strandet, weil der Bus zusammenbricht. Dann wird man für einen Abend Teil des Alltags dort.“ Er kennt die Probleme und Ungerechtigkeiten vor Ort. „Daher auch mein großer Wunsch, als Wissenschaftler zu innovativen Wegen bei der Malaria-Kontrolle beizutragen.“

Auch in Deutschland gibt es jährlich 500 bis 1000 Malariainfektionen, meist mitgebracht von Urlaubern, die „das mit der Prophylaxe“ nicht so eng sahen. Zu viele – aber für die Erforschung der Tropenkrankheit längst nicht genug. „Letztlich geht es um praktikable Ansätze gegen Malaria. Auch deshalb sind für uns Kooperationen vor Ort auf Augenhöhe so wichtig.“ Derzeit baut Kai Matuschewski eine solche mit dem Kemri- Wellcome-Trust im kenianischen Kilifi auf. Ein renommiertes , exzellent ausgestattetes Institut, an dem auch Mitarbeiter vom MPI im Rahmen von Doktorarbeiten Patientenblut untersuchen. In den nächsten Jahren wird sich zeigen, ob das menschliche Immunsystem durch Antibiotika genauso dauerhaft aufgestachelt werden kann wie das der Maus. Die Chancen stehen nicht schlecht.

Letzte Frage: Warum führt Plasmodium ein so extravagantes Leben? Kai Matuschewski lacht. „Im Vergleich zu Bakterien und Viren haben Parasiten sehr lange Generationszeiten. Also müssen sie pfiffig sein.“ Aber auch der Pfiffigste hat eine Schwachstelle. Und die muss man kennen, um ihn zu Fall zu bringen.

Glossar

Apicoplast

Organell bakteriellen Ursprungs. Er ist wahrscheinlich wie die Chloroplasten der Pflanzen durch Endosymbiose eines Bakteriums entstanden und deshalb empfindlich für Antibiotika und Herbizide. Viele einzellige Parasiten (Apicomplexa) benötigen den Apicoplast für die Infektion von Wirtszellen, etwa die Erreger von Toxoplasmose und Malaria.

Generationswechsel

Lebenszyklus mit geschlechtlicher und ungeschlechtlicher Vermehrung. Dabei werden die Vorteile beider Fortpflanzungsarten kombiniert: Durchmischung des Genpools und Erzeugung vieler Nachkommen. Organismen mit Generationswechsel sind etwa Korallen, Blattläuse, Wasserflöhe, Moose, Farne und Samenpflanzen. Bei vielen Parasiten geht der Generationswechsel mit einem Wirtswechsel einher.