Der Faktor Mensch

Der „Faktor Mensch“ wird in der personalisierten Medizin stärker zum Tragen kommen – besonders, wenn es um die Prävention von Krankheiten geht, in der die Eigenverantwortung des Einzelnen eine bedeutende Rolle spielt.

„Es ist wichtiger zu wissen, welche Person eine Krankheit hat, als zu wissen, welche Krankheit eine Person hat.“ So lehrte es bereits der antike Arzt Hippokrates. Heute, 2400 Jahre später, belebt die Wissenschaft diesen Gedanken neu: Unsere Erkenntnisse über genetische Unterschiede zwischen den Menschen werden künftig die Basis für eine personalisierte Medizin bilden. Denn: Etwa 30 bis 80 Prozent der Patienten haben heute für die meisten Krankheitsbilder keinen Nutzen von ihren Medikamenten – manche Arzneimittel oder ihre Dosierung sind für einzelne Patienten sogar gefährlich. Fraglos wäre ein Paradigmenwechsel hin zu einer gezielten, evidenzbasierten und personalisierten Medizin ein großer Fortschritt.

Schon heute können Ärzte auf Grundlage von Genvarianten des Patienten bestimmte Medikamente auswählen. Eine wichtige Erkenntnis besteht darin, dass bestimmte Genvarianten Auswirkungen darauf haben, wie ein Mensch auf einen Wirkstoff anspricht. Daraus hat sich ein neues Forschungsgebiet entwickelt: die Pharmakogenetik oder Pharmakogenomik. Sie zielt darauf ab, Medikamente und Dosierungen auf das Erbgut des Patienten abzustimmen. So kennt man genetische Varianten, die sich darauf auswirken, wie Kranke auf Cholesterinsenker, gerinnungshemmende Medikamente, AIDS-Medikamente, Antidepressiva und andere weit verbreitete verschreibungspflichtige Arzneien ansprechen.

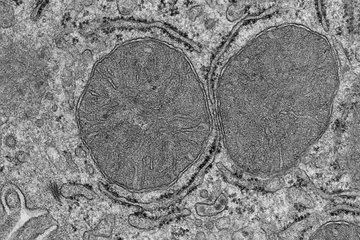

Neue Diagnoseverfahren eröffnen zudem die Möglichkeit, Krebserkrankungen gezielter zu bekämpfen. Die Grundlage dafür bilden molekulargenetische Untersuchungen an den Tumoren selbst. Als Paradebeispiel für diese Form von personalisierter Medizin gilt Herceptin – ein therapeutischer Antikörper, den Ärzte zur Behandlung einer bestimmten Form von Brustkrebs einsetzen. Diese Tumore zeichnen sich dadurch aus, dass sie auf der Oberfläche der Tumorzellen in großen Mengen ein Protein namens HER2 produzieren, welches das Zellwachstum stimuliert. Herceptin kann die Funktion des Proteins und damit das Wachstum des Tumors stören. Gleichzeitig aktiviert es die körpereigenen Immunzellen, um die Krebszellen abzutöten.

Der Wirkstoff geht auf Forschungen von Axel Ullrich zurück, Direktor am Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried. Seinem Modell einer kombinierten molekularen Diagnostik und Therapie folgen inzwischen weitere Ansätze in der Behandlung von Krebserkrankungen.

Die Hoffnung, aus der Entzifferung des Humangenoms unmittelbar rasche Fortschritte in der Medizin zu erzielen, hat sich bisher kaum erfüllt. Die Zahl der monogenen Erkrankungen – also jener Krankheiten, die von einem Defekt in einem einzelnen Gen herrühren – ist vergleichsweise gering; die Erkrankungen selbst finden sich eher selten. Die meisten der verbreiteten Krankheiten sind dagegen mit Mutationen mehrerer Gene verbunden.

Zudem spielen die Regulation der Gene und eine Vielzahl von Umweltfaktoren eine bedeutende Rolle bei der Ausprägung von Krankheiten. Für einige chronische Leiden wie Koronare Herzkrankheit, Diabetes oder Alzheimer weiß man allerdings, dass bestimmte genetische Varianten das Risiko für eine Erkrankung erhöhen. Entsprechende Untersuchungen können eine Grundlage schaffen, um Präventivmaßnahmen für jene Patienten zu entwickeln, die eine Veranlagung für eine bestimmte Krankheit haben.

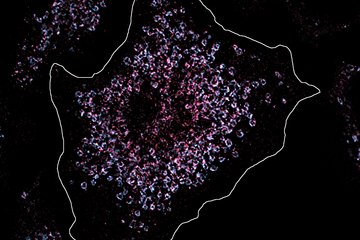

Um aus dem individuellen Genom eine tragfähige Prognose abzulesen, muss die Wissenschaft allerdings noch weitere Faktoren kennen. Es geht darum, die genomischen Informationen mit dem Phänotyp, also mit den verschiedenen Merkmalen des betreffenden Organismus, zusammen zu bringen. Technologien zur Erstellung molekularer Fingerabdrücke, etwa Transkriptom-, Proteom- und Metabolom-Analysen, müssen genomische und genetische Testverfahren ergänzen.

In der Praxis werfen die neuen Methoden viele Fragen auf – etwa die Sequenzierung individueller Genome, wie man sie voraussichtlich in weniger als zwei Jahren für nur 1000 US-Dollar bekommt: Schützen die Firmen die genetischen Daten ihrer Kunden? Haften sie für Fehlprognosen und Missinterpretationen? Bisher fehlt in Deutschland ein rechtlicher Rahmen für derartige Testangebote. Ebenso mangelt es an verbindlichen Standards für die Zulassung von prädikitiven Tests und an einer Informationspflicht über die Möglichkeiten und Grenzen der angebotenen Dienstleistungen.

Insgesamt sollte sich das Rechtssystem auf diese Thematik einstellen: Es muss Fragen der genetischen Privatsphäre klären, etwa ein Recht auf Datenschutz und Selbstbestimmung für genetische Risikoträger. Geregelt werden muss auch der Zugriff auf solche Daten durch Kranken- und Rentenversicherungen, Arbeitgeber und andere potenzielle Interessenten.

Dazu muss die Politik eine öffentliche Debatte zu Fragen der personalisierten Medizin anstoßen. Wollen wir unser Genom und unsere molekularen Eigenschaften überhaupt kennen? Wollen wir sie preisgeben? Wollen wir in unsere medizinische Zukunft schauen? Wollen wir unseren Lebensstil auf unser Genom abstimmen? Wollen wir ein biologisch planbares Leben? Wollen wir den optimierten Menschen? All diese Fragen haben mit unserem Selbstbild zu tun. Sie berühren rechtliche ebenso wie grundlegende ethische Aspekte unserer Existenz.

Es stellt sich auch die Frage wie die Medizin selbst mit den neuen Möglichkeiten umgehen soll: In der klinischen Praxis sind die Methoden erst in wenigen konkreten Anwendungen angekommen. Entscheidend für ihre breite Anwendung werden klinische Erfolge sein. Molekulargenetik und Systembiologie müssen Teil der medizinischen Ausbildung werden. Nur so können Ärzte eine auf molekularen Markern basierende Diagnostik richtig interpretieren und entsprechende Therapien einleiten. Dazu kommt, dass Mediziner auch im Gespräch mit den Patienten stärker auf jeden Einzelnen eingehen und ihn ausführlich über die Interpretation und die Konsequenzen molekulargenetischer Diagnosen aufklären müssen.

Kurz: Der „Faktor Mensch“ wird in der personalisierten Medizin stärker zum Tragen kommen – besonders, wenn es um die Prävention von Krankheiten geht, in der die Eigenverantwortung des Einzelnen eine bedeutende Rolle spielt. Soll es oder darf es eine „Verpflichtung zur Gesundheit“ geben? Sozialwissenschaftliche Untersuchungen könnten in diesem Kontext hilfreich sein.

Zugleich muss man prüfen, wie effektiv die neuen Methoden sind und wie sie im Vergleich mit konventionellen Therapien wirken. Nur dann haben Ärzte, Patienten und auch die Krankenversicherungen eine Entscheidungsbasis, wie viel Molekularmedizin in der Praxis tauglich ist und zu echten Verbesserungen führt. Jeder Experte muss sich fragen lassen, welchen Mehrwert seine Ansätze und Methoden der personalisierten Medizin für den Patienten und für die Gesellschaft als Ganzes bringt.

Die Medizin erlebt einen Paradigmenwechsel, von der Behandlung Kranker hin zur Vorbeugung und Vorhersage von Erkrankungen. Aber der Weg dorthin ist noch weit. Auch in diesem Punkt gab bereits Hippokrates eine kluge Empfehlung: „Führt die gesunden Menschen behutsam, um sie vor Krankheit zu bewahren.“