Gute Gene gegen den Krebs

Individuelle genetische Unterschiede bestimmen die Auswirkungen krebstreibender Mutationen

Zufällige genetische Veränderungen in Krebs-Genen können Tumoren auslösen. Ob diese aber tatsächlich zu Krebs führen, wird durch eine Vielzahl von Genen mitbestimmt. Dies zeigte ein Forschungsteam des Max-Planck-Instituts für molekulare Genetik und der Charité in Berlin an Mäusen.

Es erscheint paradox: Es gibt Menschen, die Kette rauchen und ein Leben lang gesund bleiben, und andere achten sehr auf ihre Gesundheit und erkranken an Krebs. Ist es nur Zufall, ob jemand eine bösartige Tumorerkrankung bekommt oder nicht? Nicht wirklich, denn wer „gute Gene“ geerbt hat, könnte gesund bleiben, obwohl er oder sie Krebsmutationen in sich trägt. Der Ursprung eines jeden Tumors ist eine Mutation, ausgelöst durch Gifte, Viren, Strahlung oder einfach nur zufällige Kopierfehler bei der Verdopplung des Erbgutes vor jeder Zellteilung. Wenn solche DNA-Veränderungen in Krebsgenen auftreten, also Genen, die zum Beispiel das Wachstum oder die Teilung der Zellen regulieren, können solche Prozesse außer Kontrolle geraten und Krebswucherungen entstehen.

Wie sehr jedoch eine Mutation in einem Krebsgen „durchschlägt“ und tatsächlich Tumoren verursacht, hängt maßgeblich von der Kombination der vielen Genvarianten eines Organismus ab. Diesen „genetischen Hintergrund“ und seine Funktion hat ein Berliner Forschungsteam des Max-Planck-Instituts für molekulare Genetik und der Charité – Universitätsmedizin Berlin am Beispiel von Darmkrebs in Tierversuchen an Mäusen untersucht. Demnach haben über das gesamte Erbgut verteilte Gene Einfluss darauf, wie gut die Zelle den schädlichen Effekt einer Tumormutation abfedern kann.

Durch den Vergleich von zwei verschiedenen Stämmen von Labormäusen, die Untersuchung einzelner Chromosomen und der Genaktivität in erkrankten Geweben identifizierte das Forschungsteam zahlreiche Genvarianten, die das Krebsrisiko in Mäusen beeinflussen. Darunter befinden sich Gene, die auch beim Menschen Zellteilung und -wachstum kontrollieren und bei der Embryonalentwicklung und der Gewebehomöostase im Darm eine wichtige Rolle spielen. Über ein einzelnes Chromosom verteilt konnte das Team 58 Gene identifizierten, die in den beiden Mausstämmen unterschiedlich stark abgelesen werden. Die Studie entstand unter der Leitung von Bernhard G. Herrmann, Direktor am Max-Planck-Institut für molekulare Genetik und des Instituts für medizinische Genetik an der Charité – Universitätsmedizin Berlin, sowie Markus Morkel, Wissenschaftler am Institut für Pathologie der Charité und vormals Mitarbeiter der Arbeitsgruppe Herrmann.

Zuchtstämme von Labormäusen sind unterschiedlich krebsanfällig

„Das Genom jedes Menschen besteht aus einer einzigartigen Kombination von vielen Tausend Genvarianten, die unsere individuellen Eigenschaften und Fähigkeiten bestimmen“, sagt Herrmann. „Wir vermuteten daher, dass Genvarianten auch die unterschiedliche Anfälligkeit für Krankheiten beeinflussen, wie in diesem Fall die Entwicklung von Tumoren als Reaktion auf eine tumortreibende Mutation.“ Das Team um Herrmann und Morkel verglich für seine Studie Labormäuse des krebsanfälligen Inzuchtstammes „Black-6“ mit denen der Zuchtlinie „PWD“. „Die Tiere stammen von verschiedenen Unterarten der Hausmaus ab und weisen daher tausende genetischer Unterschiede auf“, sagt Alexandra Farrall, eine der beiden Erstautorinnen der Arbeit.

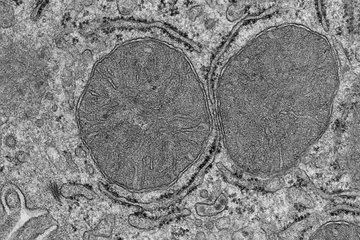

Die Forscherinnen und Forscher untersuchten, wie die Tiere auf eine Veränderung im Tumorsuppressor-Gen APC reagierten, die beim Menschen für 80 Prozent der Darmkrebsfälle verantwortlich ist. Bei Mäusen und Menschen führt diese Mutation zur Bildung von Adenomen („Polypen“), das sind Schleimhautwucherungen im Darm, die mit der Zeit entarten können. Im Darm der Black-6-Mäuse mit der Mutation bildeten sich im Alter von drei Monaten mehr als hundert Adenome. Als die Forschenden die Black-6-Mäuse mit Tieren des PWD-Stamms kreuzten, entwickelten die Nachkommen trotz der schädlichen APC-Mutation nur noch weniger als zehn Polypen. „Das Genom der PWD-Mäuse war verantwortlich dafür, dass die Mutation im APC-Gen kaum noch Tumoren auslöste“, sagt Farrall.

Viele Gene wirken im Verbund gegen Tumorbildung

Aber welche Faktoren sorgen dafür, dass die Mäuse vor Adenombildung geschützt sind? Um das herauszufinden, ersetzte das Forschungsteam einzelne Chromosomen der Black-6-Mäuse durch Chromosomen aus der PWD-Maus. „Tatsächlich reduzierte fast jedes der getesteten PWD-Chromosomen das Krebsrisiko in den Mäusen deutlich, wenn auch nicht so stark wie das gesamte Genom“, sagt Matthias Lienhard, der ebenfalls Erstautor ist.

Die Forscherinnen und Forscher konzentrierten sich anschließend auf Chromosom 5. „Abschnitte des Chromosoms, die das Krebsrisiko statistisch signifikant vermindern, erstrecken sich über das gesamte Chromosom“, erklärt Lienhard. Das Expressionsniveau der meisten dieser Gene auf Chromosom 5 blieb auch im Adenomgewebe stabil. Dadurch können sie den durch den Verlust von APC ausgelösten tumortreibenden Mechanismen entgegenwirken. Sie unterschieden sich auch nicht wesentlich zwischen Eltern und deren Nachkommen, ihre Wirkung gegen Krebs scheint also erblich zu sein. „Die Genvarianten des PWD-Stamms wirkten sich insbesondere auf die Stammzellen im Darm aus, indem sie die wachstumstreibende Wirkung der APC-Mutation abschwächten,“ sagt Morkel. „Vermutlich führen sie auch dazu, dass entartete Stammzellen schon frühzeitig vom Gewebe abgestoßen werden, sodass ein Adenom erst gar nicht entstehen kann.“

Auch für Krebserkrankungen des Menschen relevant

Beim Vergleich der Genvarianten des Mauschromosoms 5 mit den Genomen von Betroffenen mit Dickdarmkrebs fanden die Forscherinnen und Forscher acht Genvarianten, die in dieser Personengruppe stark unterrepräsentiert sind. Das deutet darauf hin, dass diese Genvarianten beim Menschen einen präventiven Einfluss gegen Darmkrebsbildung haben könnten. „Wir führen in unserer Studie den Nachweis, dass die genetische Ausstattung eines Individuums selbst starke krebsauslösende Genveränderungen in Schach halten kann und das individuelle Krebsrisiko maßgeblich mitbestimmt“, sagt Herrmann.

„Einzeln haben die vielfältigen genetischen Varianten wahrscheinlich nur geringe Effekte und wurden vermutlich deshalb in Assoziationsstudien beim Menschen bisher nicht entdeckt“, sagt Morkel. „In ihrer Kombination können sie aber zusammenwirken und einen robusten Schutz vor Krebs erzeugen.“ Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler plädieren dafür, dass die Analyse tumorschützender Mechanismen des Genoms zukünftig in der Krebsforschung eine stärkere Rolle spielen sollte. Sie hoffen, dass ihre Erkenntnisse neue Strategien zur Verbesserung individualisierter Krebsvorsorge und Krebsbehandlungen ermöglichen.