Die Vermessung des Gehirns

Artübergreifende Ansätze zur Kartierung des Gehirns helfen Fehler zu entdecken

Karten vom Gehirn sind ein wichtiges Hilfsmittel, um zu verstehen, wie unsere Denkzentrale funktioniert. Es sei denn, die Karte ist falsch. Eine aktuelle Publikation unter Beteiligung von Wissenschaftlern des ESI zeigt, dass ein großer Teil der Forschung, die sich mit der emotionalen und kognitiven Verarbeitung bei Nagetieren befasst, auf einem Kartierungssystem beruht, das keinen Sinn macht.

Als Christoph Kolumbus 1942 in San Salvador an Land ging, war er überzeugt, in Asien gelandet zu sein. Hätte er, wie einige Jahre später Amerigo Vespucci, eine Karte der Küstenlinie gezeichnet, hätte er seinen Fehler bemerkt. „Karten sind mächtige Werkzeuge, die uns helfen, die Welt zu verstehen“, sagt Martha Nari Havenith, Forschungsgruppen-Leiterin am ESI. In einer kürzlich erschienenen Publikation zeigen sie und ihr Team, dass viele Hirnforscher, die mit Mäusen arbeiten, eine Hirnkarte verwenden, mit der sie sich – im übertragenen Sinne – in Asien verorten, obwohl sie in Amerika sind.

So wie Geografen Karten erstellt haben, in denen jeder Winkel der Erde dargestellt ist, erstellen Neurowissenschaftler Karten, die verschiedene Eigenschaften des Gehirns erfassen. Auf diese Weise versuchen sie herauszufinden, wo die Grenzen zwischen Hirnabschnitten liegen, die unterschiedliche Funktionen erfüllen. Allerdings wissen wir über das Gehirn viel weniger als inzwischen über die Erde bekannt ist. Neurowissenschaftler haben deshalb heute noch ähnliche Probleme wie damals die Entdecker der Neuen Welt: Ihre Karten zeigen gelegentlich eher das, was allgemein akzeptiert ist, als das, was wirklich ist. Ein Beispiel dafür sind die gängigen Karten zu einem bestimmten Bereich des Gehirns von Nagetieren, wie Martha Nari Havenith und ihre Kollegen jetzt zeigen konnten.

Unterschiedliche Ergebnisse

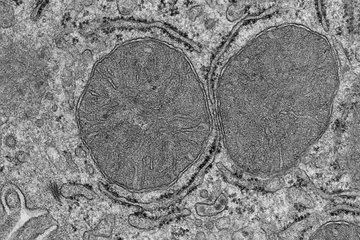

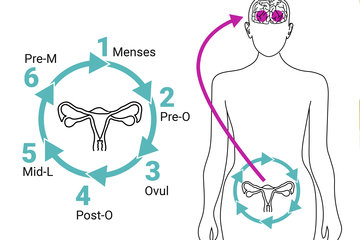

„Ich hätte es nie bemerkt, wenn meine Doktorandin Sabrina nicht so akribisch darin gewesen wäre, ihre Ergebnisse mit der Literatur zu vergleichen“, erinnert sich Martha Nari Havenith. Sabrina van Heukelum hatte die Funktion eines Hirnareals namens anteriorer cingulärer Cortex, oder kurz ACC, untersucht. ACC hilft dabei, dass wir uns situationsgerecht verhalten können, indem wir emotionale Informationen verarbeiten und impulsives Verhalten in Schach halten. In ihrer Doktorarbeit wollte Sabrina van Heukelum genauer herausfinden, wie ACC aggressives Verhalten kontrolliert. Dazu verglich sie anatomische Merkmale der Gehirne von Mäusen, die unterschiedlich aggressiv waren. Sie stellte fest, dass sich der ACC in zwei Teilbereiche gliedern lässt: Bei den aggressiven Mäusen hatte der eine Teil des ACC im Vergleich ein deutlich größeres Volumen. Der andere Teil war genau umgekehrt viel kleiner als bei den weniger aggressiven Artgenossen.

Ein eindeutiger Befund, der zu dem passt, was von Menschen und Affen bekannt ist. Dort unterscheiden Forscher zwei Teilbereiche des ACC: den vorderen ACC und den hinteren sogenannten midcingulären Cortex, kurz MCC. Der Unterschied zwischen ACC und MCC liegt in der Funktion der Hirnabschnitte. Der ACC ist immer dann aktiv, wenn es um die Verarbeitung von Emotionen geht. Der MCC ist stärker beteiligt an der Lösung kognitiver Aufgaben.

Unterschiedliche Karten

Dass es diese Arbeitsteilung auch im cingulären Cortex von Mäusen gibt, war bisher nicht allgemein bekannt, erklärt Martha Nari Havenith. „Am Anfang haben wir gedacht, die Erforschung des cingulären Cortex bei Mäusen würde einfach noch in den Kinderschuhen stecken und das wäre der Grund, warum diese unterschiedlichen Funktionen dort nicht so gut beschrieben sind.“ Doch dann schaute Sabrina van Heukelum noch einmal genauer hin. Sie verglich ihre eigenen Daten mit dem, was anderer Forscher vor ihr gemacht hatten, und stellte fest: Viele Studien hätten wahrscheinlich den von ihr beschriebenen Unterschied gefunden, wenn sie dieselbe Hirnkarte verwendet hätten.

Die Karten, die am häufigsten benutzt werden, um durch die Gehirne von Ratten und Mäusen zu navigieren, unterteilen den cingulären Cortex nicht in die funktionell unterschiedlichen Abschnitte ACC und MCC. Für Nagetiere gibt es eine historisch gewachsene Konvention, die den cingulären Cortex in die Abschnitte Cg1 und Cg2 unterteilt. Die Grenze zwischen diesen beiden Regionen liegt genau senkrecht zu der Grenze, die man ziehen würde, wenn man wie bei anderen Spezies in ACC und MCC unterteilen würde. „Wir haben unsere Daten noch einmal analysiert und dabei die für Mäuse übliche Unterteilung in Cg1 und Cg2 benutzt. Das Ergebnis war einfach Rauschen. Der Effekt war komplett verschwunden“, erklärt Sabrina van Heukelum. Die Unterschiede im Volumen der Hirnabschnitte, die vorher eindeutig waren, wurden jetzt vermischt und hoben einander auf. Dass der cinguläre Cortex eine Rolle bei der Kontrolle von aggressivem Verhalten spielt, war nicht mehr zu erkennen.

Sicher wäre es sinnvoller, eine Definition von Hirnarealen festzulegen, die auf der Funktion der Regionen beruht und womöglich für alle Arten gleich ist. Ein solches universales Kartierungssystem haben andere Forscher schon vor Martha Nari Havenith gefordert. Die Arbeit aus ihrer Gruppe ist aber die erste, die zeigt, wie dramatisch sich das Festhallten an historischen Konventionen auf den Wissensgewinn auswirken kann. Zeit umzudenken, meint dementsprechend die ESI-Forscherin: „Schlussendlich forschen wir Neurowissenschaftler nicht an Nagetieren, um Mäuse besser zu verstehen. Wir wollen das Gehirn an und für sich verstehen.“

Die Wissenschaftler hoffen, dass ihre Ergebnisse andere Forscher dazu bringen, die etablierten, aber veralteten Hirnkarten für Nagetiere nicht mehr zu verwenden. Das würde es sicher leichter machen zu erkennen, ob man sich im neuronalen Asien befindet oder Amerika entdeckt hat.