Spurensuche im Galapagos der Sprachen

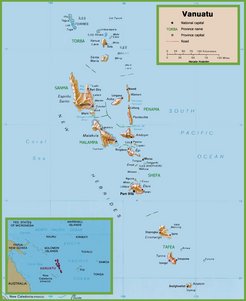

Weltweit gibt es schätzungsweise 7.000 verschiedene Sprachen. Anders als in Europa, wo sich Sprachgrenzen meist mit Landesgrenzen decken, existieren in vielen Regionen der Erde unterschiedliche Sprachen nebeneinander – am dichtesten in Vanuatu, einem südpazifischen Inselstaat mit nur 260.000 Einwohnern, aber rund 120 Sprachen. Russell Gray und sein Team am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte dokumentieren die Vielfalt der Sprachen und gehen der Frage nach, wie sie entstanden ist.

Text: Jeannette Goddar

Es gibt Auftritte, die beeindrucken selbst Wissenschaftler nachhaltig. Russell Gray, Direktor am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena, hört man nach Wochen noch an, welch denkwürdigen Moment er im Sommer 2016 in dem 170-Einwohner-Dorf Dixon Reef im Südpazifik erlebte. In mehrere Flugzeuge und schließlich in ein Boot hatte er sich gesetzt, um den Menschen auf der kleinen Insel Malakula Aufnahmen vorzustellen, in denen sie selbst und andere Inselbewohner zu Wort kommen. Aber würde sie das interessieren? „Und dann“, sagt er, „war das ganze Dorf erschienen. Und eine Band hatten sie auch noch mitgebracht!“ Belohnt wurden sie mit Aufnahmen aus 38 Sprachen, von denen jede einzelne auf Malakula gesprochen wird. „Die Kinder lachten, die Erwachsenen kicherten vor Begeisterung“, erzählt Gray. Und dann sagt er noch, wie Recht sie mit ihrer Aufregung hätten: „Was für eine immense Vielfalt!“ 25 000 Menschen leben auf Malakula in dem Inselstaat Vanuatu; auf einer Fläche von gerade einmal 20 mal 100 Kilometern.

Als das Team um den Evolutionsbiologen und Psychologen die Aufnahmen vorstellte, hatte es die ersten Monate seines Projekts „Vanuatu – the Galapagos of language evolution“ erfolgreich hinter sich. Über Wochen hatten sie jedes Dorf auf der Insel ge- und besucht und den Plan vorgestellt, mit Hilfe digitaler Aufnahmegeräte alle auf der Insel gesprochenen Sprachen zu dokumentieren. Schon bei diesen Besuchen stießen die Jenaer Forscher auf immenses Interesse: „Bisher hatten Forscher Wörterbücher und Grammatiken geschrieben oder übersetzten Bibeln“, erzählt Gray. „Wir ermöglichen ihnen, sich selbst zu hören. Das finden sie toll“. Dass auch Menschen in Vanuatu Handys und Smartphones nutzen, mag den Forschern in Zukunft helfen, Dorfbewohner zu Bürgerwissenschaftlern werden zu lassen. Gemeinsam mit dem Max-Planck-Institut für Psycholinguistik im niederländischen Nijmegen ist so ein Schritt in Vorbereitung. Perspektivisch könnten sich die Menschen in Vanuatu mithilfe einer App selbst aufnehmen und den Forschern wichtige Daten zur Verfügung stellen.

Bis es soweit ist, zeichnen Gray und seine Kollegen die Sprachen auf. Schon als sie die ersten Aufnahmen durchgingen, erlebten sie eine handfeste Überraschung: Statt 34 Sprachen, von denen manche Linguisten und Anthropologen bisher ausgingen, fanden sie 38 – also gleich vier, die zuvor noch nicht dokumentiert wurden. Und: Bei diesen handelt es sich tatsächlich um Sprachen, nicht um Dialekte, wie es sie etwa im Süddeutschen zuhauf gibt, dessen Sprecher sich doch irgendwie verstehen. Zum Beweis klickt Gray auf eine Datei in der Datenbank www.soundcomparisons.com/malakula, in der das Gesammelte für jeden hörbar ist. Rund 20 Mal wird in der folgenden Minute der Begriff „Frau“ fallen. Und selbst Laien begreifen: Viele Versionen klingen völlig verschieden.

Das ist umso überraschender, als sie alle zum gleichen Stammbaum gehören, daran besteht für Gray kein Zweifel: die austronesische Sprachfamilie, deren Sprecher sich vor rund 4.000 Jahren von Taiwan aus gen Südwesten bis nach Madagaskar und gen Südosten nach Polynesien ausbreiteten. Vor rund 3.000 Jahren besiedelten Menschen den heutigen Inselstaat Vanuatu. „Menschheitsgeschichtlich ist das eine ungeheuer kurze Zeit“, so Gray. Auf den Inseln Vanuatus sprechen eine Viertelmillion Menschen – das sind etwa so viele wie in Braunschweig leben – rund 120 Sprachen.

Wie entsteht Sprachvielfalt?

Warum entsteht so schnell eine solche Vielfalt? Welche Ereignisse und Entwicklungen haben Einfluss darauf? Vor allem auf diese Frage hoffen die Max-Planck-Forscher eine Antwort zu finden. Gray ist überzeugt: Der beste Weg ist, Methoden und Theorien aus der evolutionären Biologie auf die Sprachforschung zu übertragen. Zur Darstellung der Sprachenentwicklung verwendet er einen Stammbaum, der jenem ähnelt, den Charles Darwin zur Entstehung der Arten ersann. Ein gewisser August Schleicher, erzählt Gray, habe nur wenige Jahrzehnte nach Darwin und dabei unabhängig von ihm die Evolution der Sprachen auf diese Weise beschrieben. Und zwar in Jena, also genau dort, wo 2014 das Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte seine Arbeit aufnahm und wohin Gray aus Neuseeland aufbrach, um Direktor der Abteilung für Sprach- und Kulturevolution zu werden.

Eine weitere Abteilung am Institut widmet sich der Archäogenetik und wird von dem Genetiker und Experten für DNA-Sequenzierung Johannes Krause geleitet. Eine passende Konstellation: So wie Evolutionsbiologen die DNA zerlegen, nimmt Gray sprachliche Sequenzen – Satzteile, Laute, Silben, Buchstabenfolgen – unter die Lupe. Zusammen mit dem Wissen und den Funden von Anthropologen, Paläontologen, Archäologen und Biologen ermöglicht die Analyse nicht nur Vergleiche von Sprachen in der Gegenwart, sondern lässt Rückschlüsse darauf zu, wann und warum sich Sprachen auseinanderentwickelten. Unterstützt wird diese Form von evolutionärer Linguistik durch Methoden computergestützter Modellierung, die Gray in seiner Zeit an der University of Auckland bis 2014 entscheidend voranbrachte.

Auf Begeisterung bei klassischen Linguisten stieß sein computergestützter Ansatz zunächst nicht; im Gegenteil: „Es gab Jahre, da bin ich wüst beschimpft worden“, erzählt Gray freimütig. Viele seien der Ansicht gewesen, dass die Entwicklung von Sprachen zu komplex und speziell sei, um sie wie DNA-Sequenzen zu analysieren. Dem hält Gray die zahlreichen Parallelen zwischen biologischer Evolution und linguistischem Wandel entgegen. So eigneten sich in beiden Gebieten Stammbäume, um verwandtschaftliche Beziehungen abzubilden. Eine gemeinsame Herausforderung ist es, dafür geeignete Berechnungsmethoden zu entwickeln. „Bereits mit zehn Sprachen können Sie bis zu 34 Millionen mögliche Verbindungslinien ziehen“, erklärt Gray. „Für 100 Sprachen gibt es bereits mehr Bäume als das Universum Atome hat.“ Computer können uns helfen, diejenigen Bäume zu finden, die am besten zu den Daten passen. Sie machen es möglich, Fragen zur Evolution dieser Sprachen stringent zu beantworten. Inzwischen sähen immer mehr Linguisten ein, dass die computergestützte Forschung eine wertvolle Ergänzung zu den etablierten Methoden ist, fügt Gray schmunzelnd hinzu.

Dafür, dass die Disziplinen – jedenfalls am Max-Planck-Institut in Jena – versöhnt sind, spricht auch die Besetzung der Forschungsgruppe, die Gray zusammengestellt hat: Die Postdoktorandin Aviva Shimelman, die weite Teile des vergangenen Jahres im Südpazifik verbrachte sowie Mary Walworth, die zuletzt in Hawaii forschte, sind Linguistinnen. Heidi Colleran, die vom Institute for Advanced Study in Toulouse nach Jena kam, ist Anthropologin; Adam Powell, der zuletzt in Mainz arbeitete, ist Populationsgenetiker.

Und was, glauben sie nun, ist der Hauptfaktor, der die Sprachvielfalt vorantreibt? Nach einer verbreiteten These, die der populäre Evolutionsbiologe Jared Diamond vertritt, gibt es gerade dort viele Sprachen, wo Menschen am meisten unter sich blieben: In abgeschiedenen Regionen mit großer ökologischer Vielfalt, in denen sich Menschen selten begegnen und mit verschiedenen Strategien ihren Lebensunterhalt verdienen, hätten sich etwa verschiedene Sprachen der Jäger, der Kleinbauern und der Fischer entwickelt.

Russell Gray hält diese Erklärung nach heutigem Stand bestenfalls für unzulänglich: „In Vanuatu spiegeln die verschiedenen Sprachen keine isolierten sozialen Gruppen wider“, konstatiert er. „Die Menschen sprechen in der Regel mehrere benachbarte Sprachen. Und sie müssen aus kulturellen Gründen sogar häufig über Sprachgrenzen hinweg heiraten.“ Gray vertritt die These, dass Sprache zwar vor allem als Mittel der Kommunikation erforscht wird – das aber längst nicht alles ist. Zum Beweis verweist er, zur Abwechslung ganz unwissenschaftlich, auf sich selbst. Tatsächlich gibt der gebürtige Neuseeländer ein hervorragendes Beispiel für jemanden ab, dem trotz akademischer Weihen und zahlloser Auslandsaufenthalte sein „Kiwi-Englisch“ in keinster Weise abhandengekommen ist. Sprache nämlich, erklärt Gray, diene immer auch der Abgrenzung der eigenen Gruppe. „Wir verständigen uns nicht nur über Sprache“, sagt Gray, „sie bezeichnet und formt zu einem ganz erheblichen Teil unsere Identität.“