Feinschliff für medizinische Wirkstoffe

Text: Marcus Anhäuser

Dortmund, am Rande der Stadt: Hier im Südwesten hat sie Kohle und Fördertürme schon lange hinter sich gelassen. Im Technologiepark stehen Forschungsinstitute, die Technische Universität, die Fachhochschule. Rund 280 kleine und größere Unternehmen der Elektro-, Mikro- und Nanotechnologie haben seit Mitte der 1980er-Jahre ihre Heimat auf dem Campus in der Nähe der Akademien gefunden. Ein sichtbarer Beleg für den Strukturwandel, den die Region seit Jahrzehnten vorantreibt. 26 dieser Unternehmen erwirtschaften ihren Umsatz im Bereich der Lebenswissenschaften: Bio-IT, Analysetechnik, Medizintechnik. Firmen, wie man sie wahrscheinlich in jedem Technologiepark einer größeren Stadt findet.

Im November 2008 jedoch öffnete im ersten und zweiten Obergeschoss des ansässigen Biomedizinzentrums ein Unternehmen, das es so noch nirgendwo in der Republik gibt: das Lead Discovery Center, kurz LDC. Gründer: die Max-Planck-Innovation, die Technologietransfer-Stelle der Max-Planck-Gesellschaft. Wer dahinter ein weiteres Max-Planck-Institut vermutet, liegt verkehrt: „Das ist eine eigenständige Firma“, erklärt Matthias Stein-Gerlach, Patent- und Lizenzmanager bei Max-Planck-Innovation.

Der Name der GmbH gibt das Ziel vor: ‚Lead‘ ist ein Begriff aus der Arzneimittelentwicklung. Dabei geht es aber nicht um die Führerschaft in einer Medikamentenklasse. Ein ‚Lead‘ ist ein gut charakterisierter Vertreter einer Substanzklasse, der sich in der frühen, ersten Phase der Wirkstoffforschung herauskristallisiert. Es ist der Kern, um den sich alles dreht, der molekulare Rohdiamant, der erst noch zum potenten Wirkstoff geschliffen werden muss. „Am Lead Discovery Center werden keine Medikamente entwickelt, sondern mit Ideen aus der Grundlagenforschung neue Substanzen entdeckt, aus denen dann später in der Pharmaindustrie Arzneimittel entstehen“, beschreibt Stein-Gerlach das Konzept.

Medikamentenentwicklung ist ein ureigenes Feld der Industrie. An den Max-Planck-Instituten und anderen akademischen Forschungseinrichtungen gibt es zwar Ansätze dazu, „aber das sind im Grunde nur kleine Bausteine des Ganzen“, sagt Stein-Gerlach. Um eine Institution wie das LDC aufzubauen, war klar, dass es Experten aus der Industrie braucht, die den Prozess auch managen können, die mehrere Jahre Industrieerfahrung in der Drug Discovery haben. „Und wir wollten ein Haus, mit dem wir solche Leute begeistern können, wo man ein eigenes Geschäftsmodell etablieren kann und wo wir auch von den Gehaltsstrukturen im öffentlichen Dienst unabhängig sind“, sagt Stein-Gerlach. Deshalb das Firmenkonzept.

Der Wissenschaftsmanager ist einer der Initiatoren und Leiter eines Projekts mit Namen „Drug Discovery & Development Center“ (DDC). Das LDC ist der erste bereits umgesetzte Baustein des DDC-Gesamtkonzeptes. Der zweite Baustein hat bisher nur einen Arbeitstitel: Development Company (DC) – und befindet sich im Aufbau. Dort werden die Rohdiamanten aus dem LDC den ersten Feinschliff erhalten, bevor sie an Pharmafirmen lizenziert werden, die sie zu potenten Arzneimitteln veredeln. Während das LDC finanziell noch eine Verbindung zur Max-Planck-Gesellschaft hat, wird das DC komplett privat finanziert werden. „Die Development Company ist eine Spielwiese für sämtliche Geschäftsmodelle, die Biotech so hat – Co-Development, Co-Finanzierung, Kooperation“, erklärt Stein-Gerlach.

Potente Wirkstoffe aus der Grundlagenforschung

Ziel des Gesamtkonzeptes ist es, eine Lücke zu schließen, indem das LDC eine Brücke baut zwischen Grundlagenforschung und industrieller Arzneimittelentwicklung. Das zu lösende Problem: Es gibt viele gute Ideen für medizinische Wirkstoffe, gerade in den Max-Planck-Instituten, doch viel zu selten schafft es eine davon in die Industrie. „Einige dieser Ansätze werden in ausgegründeten Unternehmen für den Markt weiterentwickelt oder als Patente über die Max-Planck-Innovation an Dritte auslizenziert“, sagt Stein-Gerlach. Erfolgsbeispiel ist etwa das Krebsmedikament Sutent®. Das Mittel mit einem neuen Wirkprinzip gegen Nierenzellkrebs war in den 1990er-Jahren von Max-Planck-Wissenschaftlern um Axel Ullrich entwickelt worden. Es hat 2006 die Zulassung in den USA und für die EU bekommen.

Die meisten therapierelevanten Ergebnisse der Max-Planck-Forscher befänden sich aber in einem zu frühen Stadium, so Stein-Gerlach. Oft seien sie deshalb für die Pharmaindustrie oder für private Investoren nicht interessant genug. Ist auch das Ziel nicht genau erkennbar oder wird gar ein völlig neuer Ansatz gewählt, bekommen die etablierten Firmen kalte Füße: „Da sagen sie schnell, das ist uns zu riskant“, sagt Bert Klebl, der sich mit dem Chemiker Peter Nussbaumer die Geschäftsführung am LDC teilt.

Die Unwägbarkeiten der frühen Phase der Medikamentenentwicklung sind wohl auch der Grund dafür, dass sich große Pharmafirmen immer öfter aus diesem Bereich zurückziehen. Viele dachten, dass quirlige, kleine Biotech-Unternehmen in die Bresche sprängen. Doch diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. „Abgesehen von einigen wenigen Beispielen gibt es heute in Deutschland kaum noch forschende Biotechnologie-Unternehmen. Die haben sich meist auf Serviceleistungen zurückgezogen“, sagt Klebl, der auch wissenschaftlicher Leiter des Max-Planck-Start-ups ist.

Er und Nussbaumer haben selbst mehrere Jahre in der Pharma- wie in der Biotech-Szene gearbeitet. Jetzt wollen sie und ihre mehr als 30 Mitarbeiter ein Bindeglied sein zwischen zwei Welten, die sich auseinandergelebt haben: akademische und industrielle Forschung. „Wir wollen die Beteiligten wieder an einen Tisch bringen und ihre Dolmetscher sein“, sagt Klebl. Das Problem: Beide Welten verfolgen verschiedene Ziele. Grundlagenforscher sind ständig auf der Suche, sie wollen Neues entdecken, auch abseits des Weges. Das bringt sie weiter, und es bringt ihnen Publikationen. Das interessiert den Industrieforscher aber überhaupt nicht: „Dort wird nur am Projekt mit klaren Etappen und definierten Meilensteinen gearbeitet“, sagt Klebl. Wer den Hauptpfad verlässt, läuft Gefahr sich zu verfransen. Seinem Spieltrieb, im positiven Sinne, seiner Neugier zu folgen, dafür ist keine Zeit: „Das kostet zu viel Geld“, sagt Klebl.

Wirkstoffkandidaten aus nicht versiegender Pipeline

Die Entwicklung eines Medikaments ist zeitraubend, teuer und risikoreich. Von der ersten Idee bis zum fertigen Arzneimittel in der Apotheke vergehen in der Regel zehn bis 15 Jahre. Die Entwicklungskosten liegen nach Angaben des Verbandes der forschenden Pharmaunternehmen bei 600 Millionen Euro, andere Berechnungen gehen von 100 Millionen Euro aus. Als Faustregel gilt: Auf ein erfolgreiches Projekt kommen 99 Misserfolge. Die hohe Ausfallrate hat aber nicht nur wissenschaftliche, sondern auch strukturelle Gründe innerhalb der Pharmafirmen und Biotech-Unternehmen. Ein Problem, dass es im LDC nicht geben soll: „Wir müssen zwar auch damit rechnen, das ein Projekt nicht funktioniert, bei uns entfällt aber das Risiko der politischen Entscheidungen“, sagt Stein-Gerlach.

Beispiel Biotech-Branche. „In diesen kleinen Unternehmen klammert man sich krampfhaft an ein oder zwei Projekte und unternimmt alles, um diese weiterzutreiben, weil sonst die Pleite droht“, sagt Stein-Gerlach. Im Pharmabereich hängen oft finanzielle Boni am Erreichen der nächsten Projektphase. Auch da werde dann immer wieder versucht, mit einem – wissenschaftlich betrachtet – wenig Erfolg versprechenden Kandidaten in die nächste Runde zu kommen. Anders im LDC: „Hier wird nur nach wissenschaftlicher Qualität gefiltert“, sagt Stein-Gerlach. Das Geschäftsmodell sieht nicht vor, eine Projekterhaltung extra zu belohnen. Man habe keine Angst, ein Projekt durch ein neues zu ersetzen; das nächste stehe sowieso schon in den Startlöchern. „Das ist ein bisschen wie ein Biotech-Unternehmen mit einer nie endenden Pipeline“, sagt er, „die sich aus der Forschung an rund 30 Life-Science-Instituten der Max-Planck-Gesellschaft speist.“ Damit ist für Nachschub gesorgt.

Ein anderes Problem ist der Konflikt zwischen Wissenschaft und Kapital in der Pharmabranche, aber noch viel mehr in den Biotech-Schmieden: „Die Wissenschaftler dort kämpfen mit sehr kurzen Investitionszyklen von nur zwei, drei Jahren, die sie mit den langen Entwicklungszeiten koordinieren müssen“, sagt Bert Klebl. Es komme oft zu einem Wechselspiel zwischen Geldgeber und Firmenangestellten, bei dem es weniger um wissenschaftliche als um wirtschaftliche Ziele gehe. Anders ausgedrückt: Der Blick auf den Aktienkurs und die Zufriedenheit des Investors bestimmt die Art, in der wissenschaftliche Ergebnisse präsentiert werden. Am LDC sei man unabhängig von solchen kurzen Investitionszyklen – und von Leuten, denen es nur darum gehe, Wissenschaft so schnell wie möglich zu vergolden.

Was nicht heißt, dass man am LDC kein Geld verdienen will, im Gegenteil. Es handelt sich schließlich um eine Firma. Eine Einnahmequelle werden langfristig die Rückläufe sein aus Lizenzen für Entwicklungen aus dem LDC. Es wurde extra ein Fonds aufgelegt, der in die Projekte des DC investiert und daraus Gewinne erwirtschaften soll. Die tägliche Arbeit wird zunächst durch unterschiedliche Quellen finanziert, unabhängig von den Spielregeln des Kapitalmarktes: private Investitionen, Spenden, öffentliche Fördergelder. Hinzu kommen Mittel für Projekte der Max-Planck-Gesellschaft und anderer Institute, die ihre Projekte in Entwicklungspartnerschaften mit dem LDC einbringen.

Hoffnungsträger gegen Krebs und Alzheimer

Mit dem Geld aus öffentlichen und privaten Mitteln arbeiten die mehr als 30 Mitarbeiter derzeit an sechs Projekten. Darunter eines, bei dem am Ende vielleicht ein Medikament gegen Krebs oder Alzheimer herauskommen könnte. Matthias Baumann, Experte für Pharmakokinetik, leitet das Projekt, das intern unter dem Namen PP2A läuft und vieles von dem vereint, was typisch für ein LDC-Projekt ist: Die Idee stammt aus einem Max-Planck-Institut, es hat eine gute wissenschaftliche Basis und einen originellen Ansatz, den man bei einer Pharmafirma eher nicht verfolgen würde.

Initiator des Projekts ist eine Gruppe von Forschern um die Humangenetikerin Susann Schweiger, die heute an der britischen University of Dundee arbeitet. Bevor sie nach Schottland ging, forschte sie am Max-Planck-Institut für molekulare Genetik in Berlin in der Abteilung von Hans-Hilger Ropers, an die sie heute noch eng assoziiert ist. Unterstützung bekommt das Team von Rainer Schneider vom Institut für Biochemie der Universität Innsbruck.

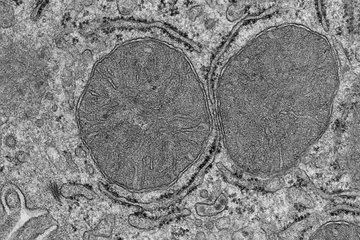

Ausgangspunkt des Projekts ist das Molekül Proteinphosphatase 2A (daher die Abkürzung PP2A), ein Enzym, das einen an den Aminosäurerest eines Moleküls gekoppelten Phosphatrest abspaltet. Diesen Vorgang bezeichnen Wissenschaftler als Dephosporylierung. „PP2A spielt in sehr vielen zellulären Signalwegen des Körpers eine Rolle“, sagt Baumann. Medizinisch ist das Molekül besonders interessant, weil es ein sehr potenter Tumorsuppressor ist. „Wenn man PP2A“, sagt Baumann, „mit einem Wirkstoff aktivieren oder aber seine Blockade verhindern kann, dann hat man gute Chancen, Krebszellen am Wachstum zu hindern.“ Doch nicht nur das: Weil PP2A zudem eine wichtige Funktion bei der Regulation von Proteinen hat, die mit dem Zytoskelett einer Zelle zusammenhängen, spielt es auch bei Alzheimer eine Rolle.

Die Wurzeln dieses Projektes liegen weit in der Vergangenheit. In den sechziger Jahren beschrieb der amerikanische Genetiker John Opitz eine genetische Erkrankung, die durch Fehlbildungen der Mittelachse des menschlichen Körpers charakterisiert ist. Die Erkrankung wurde nach ihrem Erstbeschreiber Opitz-Syndrom genannt. So Betroffene kommen mit einer Kiefer- oder Gaumenspalte auf die Welt, die Augen sind zu weit voneinander entfernt und die Harnröhre ist missgebildet. Erst in den Neunzigerjahren zeigte sich dann, was die genetische Ursache für zumindest einen Teil der Betroffenen war: die Mutation eines Gens mit Namen MIDLINE 1, kurz MID1. Ist es nicht mehr voll funktionsfähig, läuft die Embryogenese aus dem Ruder.

Tests für Ideen anderer Forschungseinrichtungen und der Industrie

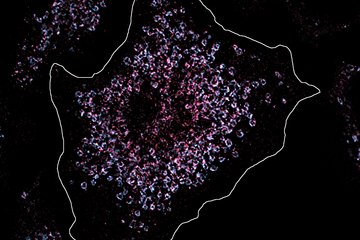

2001 entdeckte die Berliner Gruppe um Schweiger, Ropers und Schneider in der Entstehung des Opitz-Syndroms einen entscheidenden Zusammenhang: Das von MID1 kodierte gleichnamige Protein bindet über eine regulatorische Untereinheit an PP2A – mit dem Ergebnis, dass PP2A abgebaut wird. Das ist der Normalfall. Bei Menschen mit dem Opitz-Syndrom funktioniert genau das aber nicht. Bei ihnen ist daher der Level von PP2A erhöht – genau der Zustand, der für Krebs- und Alzheimerpatienten vorteilhaft wäre, würde er doch in dem einen Fall das Wachstum von Krebszellen, im anderen Fall die Alzheimer auslösende Zusammenlagerung der sogenannten Tau-Proteine verhindern.

Dass dies alles so funktionieren könnte, bestätigen die Labor-Untersuchungen der Forschergruppe, mit denen Baumann und seine Kollegen zusammenarbeiten. „Wenn wir eine ähnliche Situation, wie sie im Körper bei Opitz-Patienten vorliegt, herbeiführen könnten, haben wir einen Schalter, einen Ansatzpunkt, um vielleicht Alzheimer und Krebs zu therapieren“, sagt Baumann. Also suchen die Forscher nach einer Substanz, mit der sie MID1 hindern können, an die regulatorische Untereinheit zu binden und PP2A zu neutralisieren.

Das PP2A-Projekt ist ein Beispiel dafür, wie ein Vorhaben aussehen muss, das den Review-Prozess überstehen will. Einfach nur eine Idee zu haben, genügt nicht: „Das Vorhaben sollte schon gut durch Tests validiert sein“, sagt Baumann. Erste Versuche, die die Hypothesen bestätigen, sollten in jedem Fall vorhanden sein.

Das PP2A-Projekt ist nur eines von drei Projekten, die ein Mittel gegen Krebs hervorbringen könnten und das vielleicht einmal in die Fußstapfen von Sutent® treten könnte. Bei anderen haben die Wissenschaftler Autoimmunkrankheiten und Entzündungen im Visier. In allen sechs Projekten handelt es sich um Grundlagenforschung aus Max-Planck-Instituten. Doch das ist erst der Anfang.

Das LDC soll auch anderen Forschungseinrichtungen, Universitäten und auch Firmen in ganz Europa offen stehen. „Es soll kein Exklusivclub für die Max-Planck-Gesellschaft bleiben“, betont Stein-Gerlach. Auch an anderen Instituten gibt es gute Wissenschaftler mit interessanten Ideen. Denen will man genauso helfen, den Sprung in die Industrie zu schaffen. Das LDC wird jedes Mal daran mitverdienen. Und Forschungsprojekte, die mit öffentlichen Mitteln gefördert wurden, hätten eine Chance, etwas an die Öffentlichkeit zurückzugeben. Schon jetzt wird es eng in den Büros und Labors im Biomedizinzentrum in Dortmund; der Umzug steht an, ein paar Blocks weiter. Die Arbeitsfläche wird sich mehr als verdoppeln und somit Platz schaffen, um neue Ideen auszutesten.