Elektronik vom Blatt

Dünner kann ein Material nicht sein. Gerade mal aus einer einzigen Lage Kohlenstoffatome besteht Graphen. Materialwissenschaftler interessieren sich aber nicht nur deshalb für den Stoff, sondern vor allem wegen seiner außergewöhnlichen Eigenschaften. Linjie Zhi und seine Partnergruppe des Max-Planck-Instituts für Polymerforschung optimieren Graphen mithilfe der Chemie für diverse Anwendungen.

Text: Alexander Stirn

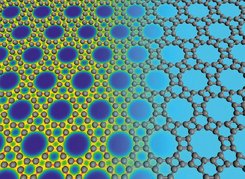

Graphen, eine hauchdünne Schicht Kohlenstoff mit einer Struktur, die an Hasendraht erinnert, gilt als Tausendsassa der Materialforschung. Der Stoff, lediglich eine Atomlage dick, ist im Labor 200-mal so stabil wie Stahl, er leitet Strom 100-mal so gut wie Silizium, er ist so flexibel wie Plastik und in einzelnen Schichten fast so durchsichtig wie Glas. Physiker und Materialforscher sind begeistert. Wissenschaftler anderer Disziplinen zeigen dagegen wenig Interesse.

Völlig zu Unrecht, findet Linjie Zhi: „Bislang hat sich die wissenschaftliche Forschung fast ausschließlich auf die physikalischen Eigenschaften von Graphen konzentriert, dabei ist sein chemisches Verhalten mindestens genauso spannend“, sagt der Chemiker. Zhi, der am National Center for Nanoscience and Technology in Peking die Partnergruppe ‚Carbon-rich Nanomaterials‘ des Max-Planck-Instituts für Polymerforschung in Mainz leitet, nutzt die Chemie des Materials, um seine Eigenschaften für bestimmte Anwendung zu optimieren.

In seinem Labor im achten Stock des National Center for Nanoscience and Technology in Peking stehen dazu unzählige Fläschchen mit auf den ersten Blick unscheinbarem Inhalt. Säuberlich sind die Behälter beschriftet – in einer Mischung aus Zahlen und chinesischen Schriftzeichen. Meist ist ihr Inhalt tiefschwarz, manchmal aber auch rostbraun, weil die Graphenblätter in großer Zahl viel Licht schlucken. Die meisten Fläschchen enthalten ein Pulver, in einigen schwappt allerdings auch eine dicke, dunkle Flüssigkeit.

Stets handelt es sich bei den Stoffen aber um Graphen-Partikel in unterschiedlichen Formen und Zusammensetzungen. Sie sollen das Ausgangsprodukt für chemische Reaktionen sein, die zu leistungsfähigeren Batterien, flexibleren Touchscreens und effizienteren Katalysatoren führen. „Im Grunde ist Graphen dabei nicht mehr als ein äußerst interessanter Baustein für neue Anwendungen“, sagt Zhi.

Sein Interesse für den Wunderstoff, dessen erste experimentelle Herstellung 2010 mit dem Nobelpreis gewürdigt worden ist, reicht lange zurück: Nach der Promotion auf dem Feld der Kohlenchemie hat Zhi fünf Jahre lang in der Gruppe für Synthetische Chemie von Klaus Müllen am Max-Planck-Institut für Polymerforschung gearbeitet – und dabei Graphen kennen und lieben gelernt. „Nach einigen Jahren haben wir festgestellt, dass sich mit der richtigen Strategie aus Graphen-Bausteinen vielversprechende Materialien mit einzigartigen Eigenschaften herstellen lassen“, sagt der Chemiker.

Als Zhi 2010 zurück nach China ging und dort eine eigene Arbeitsgruppe aufbaute, nahm er nicht nur dieses Wissen mit, sondern auch die Kontakte nach Deutschland. „Da war es einfach logisch, die synthetische Erfahrung von Professor Müllen und die Material-Expertise von Professor Zhi in einer Partnergruppe zusammenzubringen“, sagt Manfred Wagner, der in Mainz die deutsch-chinesischen Aktivitäten koordiniert.

Lediglich aus einigen hundert, manchmal auch einigen tausend Kohlenstoffatomen bestehen die Graphen-Plättchen, die in Zhis Labor das Ausgangsmaterial für allerlei Anwendungen bilden. Von sich aus zeigen die zweidimensionalen Moleküle, die bis zu zehn Nanometer groß werden können, allerdings wenig Interesse, sich miteinander zu verbinden. Sie sind wie Legosteine ohne Noppen.

Das ändert sich, sobald das Graphen chemisch behandelt wird. Ein vielversprechender Ansatz, den die Chemiker um Klaus Müllen schon länger verfolgen, besteht dabei darin, andere Atome oder Atomgruppen an genau definierten Stellen in die Graphen-Struktur einzubauen: Stickstoff, Sauerstoff oder eine Hydroxylgruppe aus Sauerstoff und Wasserstoff haben unterschiedliche chemische Aktivitäten und verhalten sich auch anders als Kohlenstoff. Wenn sie richtig platziert werden, ändert sich punktuell das Reaktionspotenzial des Graphen-Bausteins, virtuelle Noppen entstehen. Größere Strukturen können nun zusammengesetzt werden.

Nur: Wie kommen die chemisch aktiven Gruppen oder Atome an die korrekte Position? „Ganz wichtig sind dabei die passenden Reaktionsbedingungen“, sagt Linjie Zhi. Temperatur, Druck, pH-Wert, die Zusammensetzung der Lösung oder der Atmosphäre, in der die Reaktion abläuft, bestimmen, was letztlich herauskommt. „Chemische Bindungen bilden sich oftmals unter genau definierten Bedingungen, so dass wir die exakte Position unserer Moleküle wählen können“, sagt Zhi.

Auch im nächsten Schritt, der chemischen Montage des manipulierten Graphens, müssen die Verhältnisse stimmen. Tun sie das, können am Ende Strukturen mit überraschenden Eigenschaften stehen – zum Beispiel für neuartige Batterien: Heutige Lithium-Ionen-Akkus nutzen als Anode (wie Physiker die Elektrode nennen, die negativ geladene Teilchen aufnimmt) Graphit – eine Form des Kohlenstoffs, die im Grunde aus vielen tausend Lagen Graphen besteht. „Allerdings sind diese Schichten für effiziente Anwendungen zu ausgedehnt“, sagt Zhi. Ionen können schwer eindringen, Laden und Entladen der Batterien dauert sehr lange.

Bei den Graphen-Plättchen aus der Pekinger Produktion sieht das anders aus: Sie sind groß genug, um gut den Strom zu leiten, aber nicht zu groß, sodass die Ionen nicht mehr gut an das Material gelangen. Um bessere Akkus zu bauen, füllen Zhi und sein Team die chemisch modifizierten Bausteine in eine Art Tunnel, der nur wenige Nanometer groß ist. Darin bilden sich Säulen aus perfekt geordneten Graphenschichten, die ihrerseits in einer porösen Elektrode verarbeitet werden können. Da die Säulen extrem dünn sind, können die negativ geladenen Akku-Ionen anstandslos ihre Ladung abgeben.

„Während es heute acht bis zehn Stunden dauert, ein Elektroauto aufzuladen, könnte das mit unseren Akkus in einer Stunde klappen“, sagt Zhi. Was die neue Technik wirklich leisten kann, wird gerade im Labor nebenan untersucht. Dutzende selbstgebaute Batterien, die wie in Plastikfolie eingewickelte Knopfzellen aussehen, hängen dort an Messgeräten und durchlaufen Testzyklen. Erste Ergebnisse klingen ermutigend.

Ein Raum weiter steht das andere große Experiment, an dem die Partnergruppe aktuell arbeitet: flexible Touchscreens mit Elektroden aus Graphen. Heutige Smartphones nutzen in ihren berührungsempfindlichen Bildschirmen meist elektrische Kontakte aus Indiumzinnoxid – einem spröden Material, dessen Preis in den vergangenen Jahren aufgrund der begrenzten Indiumvorkommen rasant gestiegen ist.

Graphen, das leitend, transparent und biegsam zugleich ist, gilt schon lange als vielversprechende Alternative; bislang mangelt es aber an Produktionsmethoden, um die Folien günstig, in hoher Qualität und in großem Maßstab herstellen zu können. Beim derzeit präferierten Verfahren, der chemischen Gasphasenabscheidung (Chemical Vapour Deposition, CVD), schlagen sich Kohlenstoffatome beispielsweise auf einer metallischen Oberfläche nieder und bilden dort einen dünnen Graphenfilm. Dieser muss dann allerdings auf eine Folie übertragen werden, was teuer ist und oft zulasten der Qualität geht.

Im achten Stock des National Center for Nanoscience and Technology setzen Zhi und seine Kollegen stattdessen auf Chemie: Die Pekinger Forscher nehmen Graphit, verwandeln es in Graphenoxid, machen daraus einen dünnen Film auf einer Polyethylenfolie und vertreiben anschließend den Sauerstoff aus dem Graphenoxid – in einer chemischen Reaktion, die Reduktion genannt wird. Oftmals ist die dabei produzierte Folie aber von schlechter Qualität mit jeder Menge Defekten.

Dass es auch anders geht, beweist eine kleine Produktionsstraße im Labor von Linjie Zhi. An ihrem Anfang steht, fein säuberlich aufgerollt, die unbehandelte Folie. Am Ende finden sich Anlagen für die Behandlung des fertigen Produkts. Die eigentliche Reaktion geht mittendrin vonstatten, in einer unscheinbaren braunen Box. Und dort ist auch noch am meisten Arbeit nötig: „Im Grunde geht es darum, den richtigen Auswahlprozess zu finden“, sagt Linjie Zhi. „Wir brauchen zuverlässige Bausteine, die möglichst groß sind, möglichst gut funktionieren und möglichst wenige Defekte aufweisen.“

Mittlerweile, nach drei Jahren als Partnergruppe des Max-Planck-Instituts für Polymerforschung, sind die Ergebnisse „sehr vielversprechend“ geworden, sagt Zhi. Die Graphenfolien, die aus der kleinen Produktionsstraße kommen, haben eine annehmbare Qualität, Transparenz und Leitfähigkeit. Vor allem aber sind sie deutlich billiger als alle Konkurrenzprodukte aus der Gasphasenabscheidung.

Das hat auch die Industrie bemerkt. Erste Verhandlungen mit Unternehmen, die die neue Technologie in kommerziellem Maßstab einsetzen wollen, laufen bereits.