Reinbeißen oder standhalten?

Kinder können Verlockungen nur schwer widerstehen, solange die erforderlichen Gehirnareale noch nicht voll entwickelt sind

Schon früh zeigen Kinder ein erstaunliches Gefühl für Fairness und Gerechtigkeit. Je älter sie werden, desto mehr entwickeln sich Mitgefühl und Empathie. Nikolaus Steinbeis aus der Abteilung von Tania Singer am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig erforscht, wie sich das Sozialverhalten von Kindern mit zunehmendem Alter verändert und welche Netzwerke im Gehirn dabei eine Rolle spielen.

Text: Martin Tschechne

Bunte Lutscher, Lakritzbonbons, Gummibärchen – „Quengelware“, präsentiert in Augenhöhe der Kinder: Die Verkaufsstrategen der Supermärkte wissen ganz genau, warum sie Süßigkeiten gerade da ausbreiten, wo die Kunden an der Kasse Schlange stehen und warten. Weil die Kleinen zugreifen, während die Erwachsenen ihre Einkäufe auf das Förderband packen. Das fördert die Verkaufszahlen. Denn bevor es jedes Mal ein großes Geschrei gibt, wenn die Eltern ihrem Kind das knallig verpackte, klebrige Zeug genervt wieder wegnehmen, kriegen die Kleinen häufig dann doch ihren Willen.

Nikolaus Steinbeis sieht aus wie jemand, der Kinder gut verstehen kann: offenes, jungenhaftes Lachen, bunter Pulli, kurze Hosen. An eine Untersuchung zu sozialen Kompetenzen und ihrer hirnphysiologischen Repräsentation denkt man eher nicht, wenn der Psychologe vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften einen Raum mit Kindern betritt und seine Schätze ausbreitet: Bilderbücher, Spiele, bunte Aufkleber und Kinogutscheine. Bonbons als Anreiz waren nicht erlaubt in der Süßigkeiten-skeptischen Schweiz, wo die Versuchsreihe vor einigen Jahren an der Universität Zürich begann. Trotzdem: Steinbeis ist so etwas wie der Marshmallow-Mann in den Experimenten des amerikanischen Psychologen Walter Mischel aus den 1960er-Jahren. Und nichts an ihm deutet darauf hin, dass er die Kinder gleich in heftige Konflikte stürzen wird.

Mischel hatte seinen Probanden einen Klumpen aus Zuckerschaum gegeben und ihnen einen zweiten versprochen, wenn sie es schafften, die Süßigkeit nicht anzurühren – Stichwort Impulskontrolle. Dann ging der Versuchsleiter aus dem Raum und überließ die Kinder ihrem Dilemma. Nur eine Kamera hielt die Kämpfe der Kinder fest, ihre Niederlagen und die Siege über die Versuchung. Die Testergebnisse zeigen, dass Kinder, die in dieser Situation standhaft bleiben, später in Schule und Berufsleben erfolgreicher sind. Eine solche Standhaftigkeit, wenn die Belohnung erst mit Verzögerung gewährt wird, geht einher mit Erfolg in der Schule und im Berufsleben. Verlässlicher noch als Intelligenz. Und für Erwachsene ist es äußerst vergnüglich zu beobachten, wie sich die Kleinen vor dem Teller hin und her winden und den inneren Konflikt kaum aushalten.

Auch in den Studien des Leipziger Forschers geht es um Verzicht auf eine unmittelbare Belohnung, um Impulskontrolle und um Fairness beim Teilen. Er zerlegt komplexe Wertesysteme wie Empathie und Gerechtigkeit in kleine, messbare Einheiten. Steinbeis setzt Kinder vor einen Bildschirm und lässt sie auf schnelle Zeichen reagieren, er hält ihnen die Resultate ihrer Mitspieler vor und beobachtet ihr Verhalten, wenn sie sich unterlegen fühlen oder glauben, sie hätten die Nase vorn. Oder er gibt ihnen Plastikgeld, für das sie etwas kaufen können. Zwei Münzen: ein bunter Sticker. Zehn Münzen: einmal Harry Potter im Kino.

Wer teilt, wer behält alles für sich? Seine Ergebnisse zeigen: Sechsjährige tun sich mit dem Abgeben schwer, ältere Kinder teilen eher.

Großzügige Diktatoren

Das Spiel in seiner einfachsten Variante nennt sich „Diktatorspiel“ und ist bekannt aus den Experimenten des Schweizer Verhaltensökonomen Ernst Fehr, mit dem Steinbeis und Tania Singer, Direktorin am Leipziger Institut, schon in Zürich zusammengearbeitet haben. Mit dem Laborexperiment aus der Wirtschafts- und Verhaltensforschung untersuchen Wissenschaftler Altruismus und Egoismus. Der Versuchsteilnehmer bekommt dabei eine Reihe von Münzen und wird gefragt, ob er einer anderen, nicht im Raum anwesenden Person etwas abgibt. Ohne Druck, ohne erkennbaren Nutzen, aber viele tun es trotzdem. Im Widerspruch zur ökonomischen Lehrbuchtheorie behalten die Diktatoren nicht den gesamten Geldbetrag für sich, sondern geben durchschnittlich 20 bis 30 Prozent an den zweiten Spieler ab.

Die lange Zeit dominierende Vorstellung vom Homo oeconomicus wird dadurch infrage gestellt. Das Modell geht von einem ausschließlich rational denkenden Menschen aus, der vor einer Entscheidung sämtliche zur Verfügung stehenden Alternativen auf Basis eigener Entscheidungskriterien beurteilt. Erst dann wählt er die optimale Variante aus. So sachlich sind wir nicht. Es gibt so etwas wie ein soziales Gewissen, eine moralische Überzeugung, dass es auch anderen gut gehen soll. Natürlich sind Menschen mindestens ebenso häufig missgünstig, gierig und geizig, auch dies ohne rationale Berechnung. Wie aber entwickeln sich solche Wertesysteme, und welche Netzwerke des Gehirns spielen dabei eine Rolle?

Zusammen mit seinen Kollegen Boris Bernhardt und Tania Singer untersucht Steinbeis am Max-Planck-Institut in Leipzig dafür Kinder zwischen sechs und dreizehn Jahren. Relativ große Kinder eigentlich, denn zeigt sich kindlicher Egozentrismus nicht viel früher? Und ist andererseits nicht schon bei kleineren Kindern zu beobachten, dass sie teilen, Mitgefühl zeigen, anderen etwas abgeben? „Stimmt“, sagt der Forscher. „Aber um die Ursprünge dieser Verhaltensweisen geht es uns nicht. Wir wollen vielmehr Weiterentwicklungen im Verhalten beobachten und diese mit Veränderungen im Gehirn verbinden. Genau dafür ist unsere Altersgruppe ideal.“

In der Phase zwischen Einschulung und Pubertät ist das Wissen um Normen bereits ausgebildet. Die Kinder haben auf dem Weg der Erziehung ein erkennbares Stück hinter sich gebracht. Sie haben eine Vorstellung davon, dass es fair ist, auch dem anderen etwas zu gönnen. Aber sind ihre Gehirne auch schon so weit?

Variante zwei, das „Ultimatumspiel“: Nun darf der Empfänger reagieren. Falls er das Angebot des Gebers zurückweist, bekommen beide nichts. Der Gebende muss sich also genau überlegen: Wie wird der andere sich verhalten? Wie würde ich selbst mich an seiner Stelle verhalten? Ein Homo oeconomicus würde alles akzeptieren. Es ist schließlich besser als nichts. Aber im wahren Leben reagieren Menschen nicht so. Sie sind empört, wenn der andere ihnen ein klägliches Almosen anbietet, den Löwenanteil aber selber einstreicht. Dann lieber gar keine Belohnung, für keinen von beiden. In der Regel liegt der angebotene Anteil zwischen 40 und 50 Prozent. Angebote unter 30 Prozent werden häufig abgelehnt.

Gefragt sind also Einfühlungsvermögen und Kenntnis gesellschaftlicher Regeln. Während der Diktator nur seinem eigenen Gefühl für Gerechtigkeit und Fairness folgt, muss der Teilnehmer des Ultimatumspiels die Reaktion des anderen erahnen. Er muss gleichzeitig drei Standpunkte einnehmen und zusammenfassen: das eigene Interesse an der Belohnung, den Gerechtigkeitssinn sowie das Gerechtigkeitsempfinden des Gegenübers. Denn mit ein paar Brosamen, das bestätigen auch die Befunde der Wissenschaftler, geben sich Menschen in der Regel nicht zufrieden.

Entwicklung des Gehirns braucht Zeit

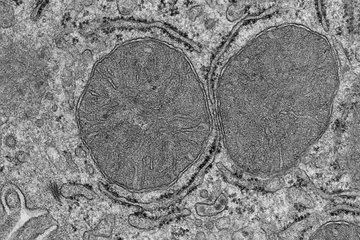

Mit der Magnetresonanztomografie (MRT) können die Max-Planck-Forscher Größe und Aktivität einzelner Gehirnareale während des Spiels messen. Das Resultat: Das Gehirn wägt solche komplizierten Zusammenhänge demnach in einer speziellen Region der Großhirnrinde ab, im sogenannten dorsolateralen präfrontalen Kortex. Er liegt etwa dort, wo der Mensch sich an den Kopf tippt, wenn er anderen einen Vogel zeigt oder sie auf sein eigenes Köpfchen hinweisen will. Das Areal ist vor allem bei sehr komplexen Operationen aktiv, bei Lüge und Vorausschau, bei abwägender Taktik und langfristiger Planung. Auch wer Situationen beurteilen und aus gelernten Normen und eigener Erfahrung die Reaktion einer anderen Person vorhersagen muss, benötigt dazu diesen Bereich des Großhirns.

Der dorsolaterale präfrontale Kortex entwickelt sich vergleichsweise spät. Folglich sollten ältere Kinder souveräner mit solchen Aufgaben umgehen. Den Ergebnissen der Leipziger Forscher zufolge ist das tatsächlich der Fall. Ältere Kinder kalkulieren in ihre Angebote die Möglichkeit einer Ablehnung ein und sind in ihren Überzeugungen und Reaktionen gefestigter. Sechsjährige lassen sich dagegen eher überreden und nehmen Angebote an, die sie zuvor als unfair bezeichnet hatten. Obwohl sie schon einen ausgeprägten Sinn für Fairness besitzen, geben sie einer Verlockung leichter nach.

Wer jemals Kinder auf dem Schulhof beim Tausch von Sammelbildchen beobachtet hat oder wer selber die Fußballspieler des MSV Duisburg gegen die von Real tauschen wollte, der weiß um die Macht von Verlockung und Überredung. Werte und Überzeugungen mögen vorhanden sein, sie sind aber nicht gefestigt genug, um das Verhalten verlässlich zu leiten. Ein paar Jahre Altersunterschied sorgen dafür, dass die besseren Bildchen immer bei den Größeren landen.

Bei den älteren Kindern haben die Forscher eine stärkere Gehirnaktivität im dorsolateralen präfrontalen Kortex gemessen, vor allem in der linken der beiden Gehirnhälften. Unabhängig von ihrem Alter besitzen Kinder, die ihre Impulse besser kontrollieren können, dort zudem mehr Nervenfasern. Darüber hinaus beobachteten die Forscher eine erstaunlich große Diskrepanz zwischen Überzeugung und tatsächlichem Verhalten: Von 85 Prozent der jüngeren Kinder, die ein Angebot als unfair zurückweisen wollten, taten dies am Ende nur knapp 13 Prozent.

Das löst bei den Übervorteilten natürlich negative Gefühle von Schwäche, Neid und Frustration aus. „Erst im Alter von vier oder fünf Jahren fangen Kinder an, sich mit anderen zu vergleichen“, sagt Steinbeis. „Einen Dreijährigen lässt es meist noch kalt, wenn ein anderer bei irgendeiner Aufgabe besser abschneidet als er selbst.“ Verantwortlich dafür ist offenbar die Aktivität eines Hirnareals im Innern des Gehirns, des temporal-parietalen Kreuzungsareals. Es funktioniert wie ein Schalter für den Abgleich eigener und fremder Zustände und Bedürfnisse.

Mit dem Diktatorspiel lässt sich der Schalter gut untersuchen. Es genügt, die Regeln nur leicht zu verändern: den möglichen Gewinn zu erhöhen, den Spielern die Möglichkeit zu geben, den eigenen Gewinn zu sichern und erst dann etwas abgeben zu müssen; dem anderen eine höhere Belohnung zu gönnen, wenn man selber vergleichsweise wenig bekommt; oder zu verzichten, damit auch der andere etwas erhält. Mit dem MRT können die Wissenschaftler auch beobachten, wie es sich im Gehirn auswirkt, sein Bestes gegeben zu haben und von einem Mitspieler überflügelt worden zu sein. Das Machtspiel als Chance, fair und großzügig zu sein – oder als Anlass für Kleinlichkeit, Raffgier und Vergeltungssucht.

Bei den Sechsjährigen sind Gefühle von Neid und Schadenfreude besonders ausgeprägt. Mit zunehmendem Alter gehen sie jedoch zurück. Offenbar ist bei Kindern in diesem Alter das Bewusstsein für das Glück der anderen schon weit entwickelt. Die Fähigkeit zur Impulskontrolle hinkt dagegen hinterher.

Die Versuchungen sind groß, das Wissen um soziale Regeln und Erwartungen ist oft schon recht gut angelegt – allein: Es fehlt die Kraft.

Meditation verbessert soziale Fähigkeiten

Das klingt nach schwierigen und schmerzvollen Erfahrungen. Aber warum gelingt das älteren Kindern und Erwachsenen so viel besser? Das Nachlassen von Missgunst und Schadenfreude erklären die Leipziger Wissenschaftler mit besserer Selbstkontrolle. „Vergessen Sie nicht die Regulation von Gefühlen“, fügt Steinbeis hinzu. „Zum Beispiel Meditation: Wir können uns frei machen von Bedürfnissen. Wir können Einsicht schulen. Denken Sie an die Fähigkeiten buddhistischer Mönche. Das wird für uns alle noch sehr wichtig.“

Das langfristige Ziel der Forscher ist es, mithilfe des MRT die kritischen Perioden in der Entwicklung aufzuspüren, in denen solche Fähigkeiten besonders leicht ausgebaut werden können. Steinbeis verweist auf Parallelen in der Sprachentwicklung: „Eine Sprache, die bis zum fünften oder sechsten Lebensjahr erlernt worden ist, ist im Gehirn so verankert, dass wir von einer Erstsprache sprechen können. Alles, was danach kommt, ist anders repräsentiert. Eben als Zweitsprache, auch wenn sie sehr gut beherrscht wird. Es gibt also eine kritische Phase, in der Reize besonders effizient verarbeitet werden können. Und wir haben die starke Vermutung, dass dies auch für bestimmte Aspekte des Sozialverhaltens gilt.“

Von Vorschulkindern Prinzipientreue oder verlässliche Impulskontrolle zu erwarten ist also einfach zu früh. Die Kartierung einzelner Hirnareale und ihrer Funktionen bei der Steuerung von Gefühlen und Verhalten war ein erster Schritt der Neurowissenschaften. Die Beobachtung von Veränderungen in komplexen, dabei aber kontrollierten sozialen Situationen ein zweiter. Die gezielte Veränderung von Strukturen im Gehirn durch Stimulation, Lernen oder Training soll der nächste sein.

Auf den Punkt gebracht:

- Die Ausprägung des kindlichen Sozialverhaltens folgt der Entwicklung der zugrunde liegenden Hirnareale, wie zum Beispiel des dorsolateralen präfrontalen Kortex und des temporal-parietalen Kreuzungsareals.

- Da manche dieser Regionen erst relativ spät vollständig ausreifen, können jüngere Kinder das Verhalten anderer schlechter vorhersagen und eigenen Impulsen schwer widerstehen.

- Ähnlich wie beim Spracherwerb vermutet man beim Sozialverhalten eine oder mehrere kritische Phasen, in denen sich bestimmte soziale Fähigkeiten besonders beeinflussen lassen sollten.