Das Gehirn auf der Anklagebank

Welche Bedeutung hat die Hirnforschung für Ethik und Recht? Moderne Analyseverfahren wie die Positronen-Emissions-Tomografie oder die funktionelle Kernspintomografie erlauben es erstmals, Verhaltensweisen zu bestimmten Hirnaktivitäten in Bezug zu setzen. Auch wenn wir weit davon entfernt sind, Gedanken lesen zu können, so müssen wir uns doch fragen, ob und, wenn ja, in welche rechtlichen Verfahren die von der Hirnforschung eröffneten neuen Erkenntnisse Eingang finden können – vielleicht sogar müssen.

Text: Hans J. Markowitsch und Reinhard Merkel

Insbesondere in den letzten ein, zwei Dekaden führten die immer stärker präzisierten Methoden und Techniken der Neurowissenschaften zur Aufdeckung sehr direkter Zusammenhänge zwischen Gehirn und Verhalten. Gleichwohl lässt sich die Suche nach Beziehungen zwischen Hirntätigkeit und Verhalten bis in die Anfänge nervenärztlicher Praxis zurückverfolgen; schon damals hatte sie Implikationen für die Bewertung von Schuldfähigkeit und Handlungsverantwortung. Bis in die Gegenwart wird etwa Cesare Lombroso als Arzt zitiert, dessen Ausführungen sowohl im forensisch-psychiatrischen wie im juristischen Bereich Aufsehen erregten.

Ein großer Tumor löste pädophile Neigungen aus

Mit Beginn des 21. Jahrhunderts nahm die Anzahl von Fallbeschreibungen massiv zu: In den ARCHIVES OF NEUROLOGY erschien 2003 die von Burns und Swerdlow beschriebene Geschichte eines Familienvaters, der sich plötzlich gegenüber seinen eigenen Kindern pädophil verhielt und deswegen verurteilt wurde. Nachdem er in der Vollzugsanstalt über ständige Kopfschmerzen geklagt hatte, wurde er untersucht und in seinem rechten Stirnhirn ein großer Tumor entdeckt, dessen Entfernung seine pädophilen Neigungen vollständig abklingen ließen, sodass er später wieder normal zu seiner Familie zurückkehrte. Gerade ein solcher Fall zeigt, dass Veränderungen im Gehirn Änderungen im Verhalten zur Konsequenz haben.

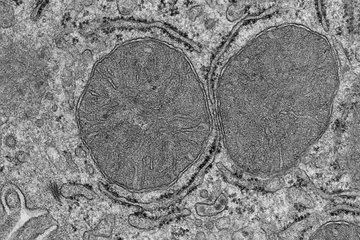

Die Verfügbarkeit moderner bildgebender Techniken, wie der Positronen-Emissions-Tomografie (PET) und der statischen und funktionellen Kernspintomografie (fMRT), führte zu einer explosionsartigen Zunahme an Untersuchungen zu Korrelaten zwischen Verhaltensdeviationen wie Pädophilie oder Psychopathie und Änderungen in der Hirnmorphologie oder dem Hirnstoffwechsel. Beide, PET und fMRT, werden inzwischen bei unterschiedlichsten Fragestellungen – von der Lügendetektion bis zur Erfassung malfunktioneller Hirnareale – eingesetzt. In einem Gerichtsverfahren konnte mittels funktioneller Hirnbildgebung gezeigt werden, dass eine junge Frau als Zeugin in einem Mordprozess glaubwürdig aussagte, weil sie die gleichen Hirnareale aktivierte, die andere Menschen beim Erinnern persönlich erlebter Ereignisse aktivieren.

In den USA existieren bereits Firmen, die den Gerichten ihre Dienste zur Aufdeckung von Lügen anbieten. Forscher verweisen auf eine Reihe von Studien zur Differenzierung zwischen erfundenem bzw. erlogenem Material und authentischen Erinnerungen; andere Wissenschaftler betonen ethische Implikationen dieser anwendungsbezogenen Forschung. In der wohl ersten Studie zu dieser Thematik fanden wir, dass auf erlogene „Erinnerungen“ Aktivierungen vor allem im Bereich des medialen posterioren Kortex erfolgten, während auf die wahren Erinnerungen Aktivierungen vor allem rechts im Mandelkern und im Übergangsbereich zwischen Stirnhirn und Schläfenlappen auftraten.

Eine besonders interessante Fragestellung ist, ob sich Unterschiede in Hirnaktivitäten auch dann aufzeigen lassen, wenn jemand der Meinung ist, die Wahrheit zu sagen, tatsächlich aber eine Fehlinformation gibt. Hierzu existieren zahlreiche Studien auf Verhaltensebene, die vor allem mit den Forschungen der amerikanischen Psychologin Elizabeth Loftus verbunden sind.

Wir sind der Frage nach der zerebralen Repräsentation von Fehlerinnerungen in einer Studie nachgegangen, in der wir Studenten zwei kurze Spielfilme mit einfachen Inhalten zeigten und sie baten, sich diese genau anzusehen, weil wir uns danach nach Details erkundigen würden. Wir legten die Probanden in einen Kernspintomografen und zeigten ihnen über einen Monitor Einzelbilder aus den beiden Filmen sowie weitere Bilder, die nicht oder zumindest nicht in der Art in den Filmen vorgekommen waren. Zu unserer Überraschung lag die durchschnittliche Gesamtfehlerzahl bei knapp 45 Prozent. Des Weiteren zeigte sich, dass richtig und falsch erinnerte Bilder teilweise unterschiedliche Hirnregionen aktivierten. So fand sich bei den korrekt erinnerten Bildern vor allem eine Aktivierung im medialen präfrontalen Kortex, bei den fälschlich erinnerten vor allem eine Aktivierung im visuellen Assoziationskortex beider Hirnhälften.

In den Naturwissenschaften hat sich inzwischen ein stabiles Fundament an Methoden, Techniken und darauf aufbauenden Erkenntnissen angesammelt, das es erlaubt, eine Vielzahl geistiger Tätigkeiten messbar zu machen. Alles, was die Hirnforschung aufdeckt und was Persönlichkeitsänderungen nach Hirnschäden oder externer Manipulation (brain washing) zeigen, lässt sich schwerlich anders interpretieren, als dass wir durch unsere Gene, unsere Umwelt und die im Hirn (und im restlichen Körper) ablaufenden Prozesse gesteuert werden.

Wenden wir uns nun der Frage zu, wie diese Befunde und Entwicklungen unter dem spezifischen Blickwinkel des Rechts und seiner Prinzipien zu beurteilen sind. Das schließt die Frage ein, in welche rechtlichen Verfahren die von der Hirnforschung eröffneten neuen Erkenntnisse und Möglichkeiten Eingang finden können, sollen oder vielleicht sogar müssen und auf welche Weise das gegebenenfalls zu geschehen hätte. Wir beschränken uns hier auf die Perspektive des Strafrechts und seiner rechtsethischen Grundlagen.

Die Ergebnisse der Neurowissenschaften müssen und werden einen vernünftig verstandenen strafrechtlichen Schuldbegriff nicht zu Fall bringen. Sie zwingen aber dazu, dessen Voraussetzungen und Reichweite erneut zu überdenken, und möglicherweise auch dazu, ihn in Teilen neu zu formulieren. Wir haben oben skizziert, dass und (grob) wie die dabei gewonnenen Daten es erlauben, mittels komplizierter Berechnungen neuronale Aktivitäten im Gehirn von Probanden während deren Befassung mit bestimmten Aufgaben kognitiver Provenienz festzustellen. Den entsprechenden mentalen Vorgängen lassen sich daher, wiewohl mit einigen Unschärfen, neuronale Korrelate zuordnen, deren Aktivität man in definierten Hirnarealen und im Netz ihrer komplexen Interaktionen in vivo und (nahezu) „in Echtzeit“ beobachten kann.

Von einem wirklichen Gedanken lesen kann auf absehbare Zeit keine Rede sein

Das eröffnet, wie wir gesehen haben, die grundsätzliche Perspektive, jene mentalen Zustände und Leistungen als jeweils aktuell gegenwärtige aus den ermittelten neuronalen Daten „auszulesen“ – freilich nur in Gestalt recht abstrakter Typisierungen dessen, womit der jeweilige Proband gerade mental befasst ist, und nicht etwa als konkrete Inhalte seiner Gedanken.

Von einem wirklichen „Gedankenlesen“ im Sinne der Entschlüsselung differenzierter semantischer Gehalte kann auf absehbare Zeit keine Rede sein. Wohl aber lässt sich, wenngleich derzeit nur in den engen Grenzen simplistisch konstruierter Experimente, mittels funktionaler bildgebender Verfahren mit einiger Verlässlichkeit unterscheiden, ob bestimmte Gedankenäußerungen wahrhaftig erfolgen (was ihre Falschheit aufgrund eines Irrtums nicht ausschließt) oder aber erlogen sind.

Für die damit angedeuteten Fragen ist es zweckmäßig, zwei grundsätzliche Perspektiven auseinanderzuhalten: die Frage der prinzipiellen Legitimierbarkeit von Neuroimaging im Strafverfahren und die nach dessen entsprechenden Eignung. Vielfache Unsicherheiten, die jedenfalls auf dem heutigen Stand der Forschung noch sämtliche Einblicke per Neuroimaging ins Innenleben eines Probanden trüben, mögen deren Tauglichkeit für einen so bedeutsamen, oft lebensentscheidenden Vorgang wie den des Strafprozesses ausschließen.

Das Strafverfahren ist kein homogener Vorgang zur Verwirklichung eines gleichbleibenden rechtlichen Zieles und mit jeweils konstanten Interessen der Prozessbeteiligten, der Öffentlichkeit und des Staates. Vielmehr besteht es aus klar getrennten Abschnitten, mit denen die Rechtsordnung unterschiedliche Zwecke verbindet und in denen die Rollen der Beteiligten wie auch der zusehenden Öffentlichkeit wechselnde Konturen annehmen. Dass die Inhaber dieser Rollen zudem durchgängig unterschiedliche, teils kollidierende Interessen verfolgen, liegt ohnehin auf der Hand.

Alle diese Unterschiede haben Einfluss darauf, welche Bedeutung das Ergebnis eines neurotechnisch ermittelten Einblicks ins mentale Innenleben eines Prozessbeteiligten für diesen selbst und für die anderen Beteiligten in den verschiedenen Stadien des Strafverfahrens haben könnte. Bekanntlich ist es nicht Sache des Angeklagten, seine Unschuld, sondern Sache der Staatsanwaltschaft und zuletzt des erkennenden Gerichts, gegebenenfalls seine Schuld zu beweisen. Für ihn streitet die verfassungs- und menschenrechtlich garantierte Unschuldsvermutung, klassisch formuliert im rechtsstaatlichen Prinzip des „in dubio pro reo“, im Zweifel für den Angeklagten. Er kann daher durchaus auch am Einsatz eines Beweismittels interessiert sein, das wissenschaftlich (noch) wenig zuverlässig erscheint und im Prozess allenfalls einen geringen Indizwert hätte. Denn jedes noch so schwache Indiz für seine Unschuld nützt ihm und kann ihm daher willkommen sein. Mag es, für sich genommen, auch wenig Überzeugungskraft haben, so könnte es doch auf eine etwa gegenteilige Überzeugung des Gerichts immerhin den Schatten eines Zweifels werfen. Und genau das könnte für das Urteil entscheidend sein.

Hat der Angeklagte freilich die ihm vorgeworfene Tat wirklich begangen, so wird er auch geringe Indizien zu seinen Lasten vermeiden wollen. Dann mag ihm das vorweg schwer kalkulierbare Risiko eines Neuroimagings, womöglich ein solches Indiz zu liefern, höchst unerwünscht sein. Zum gegenteiligen Zweck, also dem eines Schuldnachweises beim Angeklagten, bietet ein Neuroimaging im Strafprozess freilich für keinen der Beteiligten ein geeignetes Beweismittel.

Dafür sind die Validitäts- und Verlässlichkeitsmängel sämtlicher bildgebender Verfahren auf dem gegenwärtigen und wohl auch auf dem absehbaren Stand ihrer Entwicklung bei Weitem zu groß. Ein zu diesem Zweck gestellter entsprechender Antrag der Staatsanwaltschaft könnte daher vom Gericht ohne Weiteres wegen Ungeeignetheit des Beweismittels verworfen werden (§ 244 Absatz 3 Satz 2 Strafprozessordnung [StPO]).

Es genügt ein geringer Indizwert, wenn er Zweifel an der Schuld des Angeklagten begründet

Anders stellt sich die Frage der Zulässigkeit des Neuroimagings jedoch, wenn es vom Angeklagten selbst bzw. von seinem Verteidiger beantragt wird. Denn für die Ziele der Verteidigung führen, wie wir angedeutet haben, die wissenschaftlichen Grenzen der Validität des Verfahrens keineswegs zu seiner „gänzlichen Ungeeignetheit“ als Beweismittel. Für dessen Eignung zu Verteidigungszwecken genügt vielmehr schon ein geringer Indizwert, wenn er immerhin Zweifel an der Schuld des Angeklagten begründen oder bestärken könnte. Und eine derart schwache indizielle Bedeutung lässt sich den Resultaten verschiedener Verfahren des Neuroimagings schon heute nicht mehr absprechen.

Diese Feststellung muss aber den Argumenten standhalten, die 1998 den 1. Strafsenat und fünf Jahre später den 6. Zivilsenat des BGH veranlasst haben, das traditionelle polygrafische Verfahren der „Lügendetektion“ als „völlig ungeeignet“ sowohl für den Straf- als auch für den Zivilprozess zu verwerfen. In ihrer abstrakten Form erscheinen diese Argumente auch für ein entsprechendes Verdikt gegenüber den heutigen Neuroimaging-Verfahren als durchaus hinreichend. Doch ist hierzu zweierlei anzumerken. Zum einen gehen schon die heutigen Neuroimaging-Verfahren in einigen Hinsichten, die sich recht genau bestimmen lassen, an Zuverlässigkeit über das klassische Polygrafieverfahren der „Lügendetektion“ hinaus; und sie werden das in Zukunft wohl noch deutlicher tun.

Zum andern formuliert die BGH-Entscheidung von 1998 schon im Hinblick auf die polygrafische Methode erheblich überzogene Kriterien der Validität. Das in der anschließenden Diskussion von Seiten der zuständigen Experten mit Recht gerügt worden. Nähme man die vom BGH für den Polygrafen postulierten Anforderungen auch für die anderen, seit eh und je zu vielfachen Beweiszwecken im Strafprozess verwendeten Diagnoseverfahren der Psychologie und Psychiatrie ernst, so genügte ihnen kaum eines davon.

Das legt eine Prognose nahe: Jedenfalls mit dem Hinweis auf ihre mangelnde Eignung werden sich die Verfahren des Neuroimagings zur Klärung der Wahrhaftigkeit von Aussagen künftig wohl kaum aus der strafprozessualen Beweiserhebung heraushalten lassen. Freilich bedarf diese Feststellung einer wichtigen Einschränkung und eines nicht minder bedeutsamen Caveats: Zum einen kommen Imaging-Untersuchungen nur an solchen Prozessbeteiligten infrage, die – nach hinreichender Aufklärung über Formen, Risiken, Möglichkeiten und Grenzen des vorgesehenen Verfahrens – ohne jeden Nötigungsdruck in den Test einwilligen.

Die Grenzen der verschiedenen Formen des Neuroimagings müssen genau bedacht werden

Und zum andern: Trotz der staunenswerten Fortschritte der letzten Jahre im Hinblick auf Entwicklung, Verlässlichkeit, Verständnis und Anwendungsmöglichkeiten der verschiedenen Formen des Neuroimagings unterliegt deren Eignung zur Wahrheitsfindung im Strafverfahren jedenfalls derzeit noch deutlichen Einschränkungen. Auch wenn die Verfahren auf Wunsch und im Interesse des kooperierenden Beschuldigten angewendet werden sollen, müssen ihre Grenzen genau bedacht werden. Nur dann lassen sich gravierende Fehldeutungen ihrer Resultate vermeiden und lässt sich angemessen beurteilen, welches indizielle Gewicht ihnen im Beweisverfahren zukommen kann und welches nicht. Wir nennen im Folgenden die wichtigsten dieser Beschränkungen:

- Für Laien, etwa auch für Richter in einem Strafprozess, liegt die Suggestion nahe, bei den farbigen Computerbildern, in denen die Resultate von Brain-Imaging-Studien dokumentiert werden, handle es sich um eine Art fotografischer Momentaufnahmen des Gehirns eines Probanden während seiner Befassung mit den jeweiligen Testaufgaben. Das ist in mehrfacher Hinsicht falsch. Zum einen bilden diese Aufnahmen lediglich computergenerierte statistische Mittelwerte aus vielen Tausenden von Aufnahmen ab. Zum andern haben die der Statistik zugrunde liegenden Daten in den meisten bisherigen Studien zahlreiche personale Quellen: Sie geben statistische Mittelwerte jeweils größerer Gruppen von Probanden und nicht einzelner Personen wieder. Schließlich sind, drittens, diese Bilder nicht etwa direkte Fotografien der neuronalen Aktivität denkender Gehirne. Vielmehr werden sie aus bestimmten biologischen Markern generiert; bei der funktionellen Magnetresonanztomografie sind das die metabolischen Korrelate der Hirnaktivität: Aus winzigen Unterschieden (genauer: aus Tausenden von Befunden solcher winzigen Unterschiede) in der Sauerstoffanreicherung bestimmter zerebraler Areale während der Tests lassen sich Schlüsse auf die zugrunde liegende neuronale Aktivität ziehen.

- Die Zahl der bisher in Studien ermittelten kortikalen Areale, die allem Anschein nach involviert sind, wenn jemand lügt, ist ziemlich groß. Darüber hinaus wird eine konsistente Kartografie dieser Areale als täuschungsinvolviert erheblich erschwert durch den Umstand, dass sie alle auch an zahlreichen anderenmentalen Aktivitäten und nicht nur an Täuschungen beteiligt sind. Ein spezifisches „Lügenareal“ im Gehirn gibt es nicht. Und das komplexe Zusammenspiel der dabei beteiligten Bereiche ist noch längst nicht hinreichend verstanden.

- Die Probanden der bisher durchgeführten Tests wiesen regelmäßig eine erheblich höhere Homogenität auf – meist waren es junge, gesunde Universitätsstudent/ innen –, als sie bei Beschuldigten in Strafverfahren anzutreffen ist. Ob und in welchem Maß die so gewonnenen Ergebnisse über beliebig große Unterschiede im Lebensalter und im sozialen Status der Untersuchten verallgemeinerbar sind, ist noch unklar.

- Das derzeit vielleicht gewichtigste Problem liegt in der stilisierten Künstlichkeit der Täuschungsmanöver, die den Probanden der bisherigen Studien aufgegeben wurden. Meist sollten sie über sehr einfache Dinge „lügen“, etwa über Symbol und Farbe einer ihnen gezeigten Spielkarte. Auch sind solche (gewünschten!) Unwahrheiten für den Probanden in einer Studie gänzlich risikolos und daher so gut wie stressfrei. Was genau besagen dann die Neuroimaging-Ergebnisse solcher Studien für reale Lebenssituationen, in denen die Unglaubwürdigkeit einer erlogenen Aussage mit hohen Folgerisiken verbunden sein kann und der psychologische Druck beim Lügenden entsprechend groß ist? Grob gefragt: Sind beim lügenhaften Bestreiten einer Mordtat vor Gericht die gleichen Hirnareale involviert wie beim Leugnen der Wahrnehmung einer bestimmten Spielkarte gegenüber dem Leiter eines Forschungsprojekts?

Ein spezifisches Lügenareal im Gehirn gibt es nicht

Und beim Leugnen eines Tötungsverbrechens die gleichen wie beim Bestreiten einer Beleidigung oder einer Urkundenfälschung? Noch gibt es auf solche Fragen keine sicheren Antworten. Vor diesem Hintergrund halten wir drei Bedingungen für notwendig, um Neuroimaging-Verfahren zur Wahrheitsermittlung im Strafprozess das Attest einer hinreichenden prinzipiellen Geeignetheit zusprechen zu können: Erstens muss klargestellt sein, dass den Resultaten dieser Verfahren nur ein höchst relativer indizieller Beweiswert zukommt, der keinerlei grundsätzlichen Vorrang vor anderen Indizien beanspruchen kann. Eben darüber müssen, zweitens, Schöffen wie Berufsrichter nachdrücklich aufgeklärt sein, damit vermieden wird, dass sie einer falschen Suggestion erliegen, die von der prägnanten Eindeutigkeit der bildlichen Darstellungen ausgehen mag. Sie mag Laien zu der irrigen Annahme verführen, in der Klarheit der Bilder spiegele sich eine entsprechende Eindeutigkeit von Tatsachen, die mit der Sicherheit eines naturwissenschaftlichen Beweisverfahrens beglaubigt worden seien.

Und schließlich, drittens, dürfen die Durchführung der im Verfahren gewünschten Tests wie auch die gebotene Aufklärung des Gerichts über deren Möglichkeiten und Grenzen nur wissenschaftlich besonders qualifizierten Gutachtern übertragen werden. Wann und in welchem Maße solche Faktoren zu einer Schuldmilderung oder gar Entschuldigung eines Angeklagten und zur Beurteilung der fortdauernden Gefährlichkeit eines Strafhäftlings beitragen können, ist derzeit alles andere als klar. Die Frage wird, diese Prognose ist wenig riskant, zu einem der markanten Kennzeichen der Strafrechtsentwicklung im 21. Jahrhundert werden. Ihre Klärung sollten Juristen, Neurowissenschaftler, Neuropsychiater und Rechtsphilosophen weltweit zum Gegenstand einer intensiven Kooperation machen. Die entsprechende internationale Diskussion hat inzwischen begonnen. Bei allen noch ungelösten und erst auszutragenden Kontroversen, insbesondere über das Verhältnis von normativen und empirischen Elementen des Schuldbegriffs, verspricht sie für ein aufgeklärtes Strafrecht der Zukunft großen Gewinn.