Kindersicherung für neugeborene Planeten

Eine Grenze hindert Planeten daran, in ihren Stern zu stürzen

Numerische Simulationen einer Gruppe von Astronomen unter der Leitung von Mario Flock vom Max-Planck-Institut für Astronomie haben gezeigt, dass junge Planetensysteme in natürlicher Weise „kindersicher“ sind: Physikalische Prozesse halten junge Planeten davon ab, in den Stern zu fallen. Ähnliche Prozesse ermöglichen die Geburt von Planeten in direkter Nähe von Sternen – aus kleinen Felsbrocken, die sich in einer Region nahe dem Stern sammeln. Die Ergebnisse erklären Beobachtungen des Kepler-Weltraumteleskops, denen zufolge eine große Anzahl von Super-Erden ihre Sterne sehr eng umkreisen – nämlich direkt an der Kindersicherung.

Eltern von Säuglingen oder Kleinkindern stellen üblicherweise sicher, dass ihr Zuhause kindersicher ist – sobald sich ein Baby bewegen kann, sollten Sicherheitsbarrieren es von gefährlichen Bereichen fernhalten. Neue Forschungen zur Planetenentstehung zeigen, dass in jungen Planetensystemen etwas sehr Ähnliches passiert.

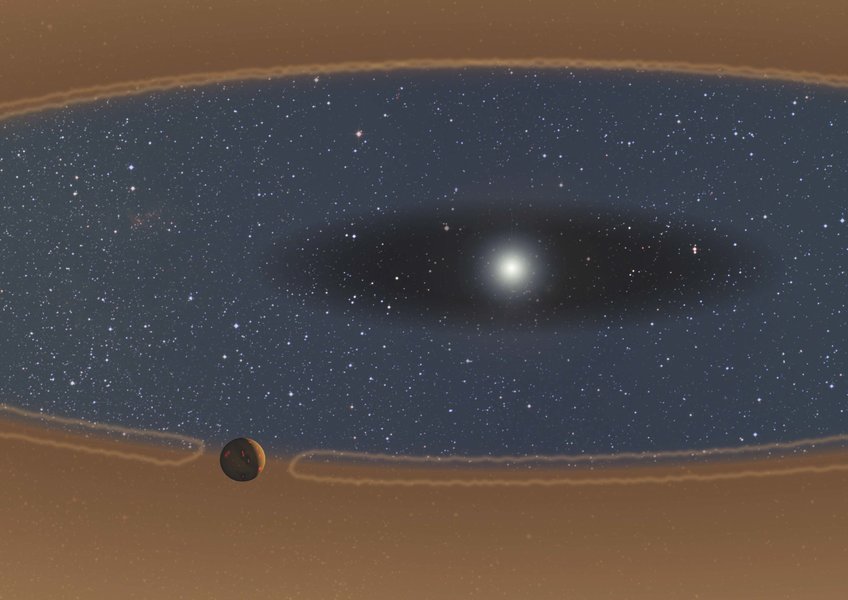

Planeten entstehen rund um einen jungen Stern, der von einer Scheibe aus Gas und Staub umgeben ist. In dieser protoplanetaren Scheibe kleben Staubkörner zusammen und werden immer größer. Nach einigen Millionen Jahren haben die betreffenden Brocken einen Durchmesser von einigen Kilometern erreicht. Ab dann ist die Schwerkraft stark genug, um solche Objekte zu Planeten zusammenzuziehen, also zu runden Objekten, solide oder zumindest mit einem festen Kern, mit Durchmessern von einigen tausend Kilometern oder mehr.

Gedränge an der inneren Grenze

Wie ältere Babys oder Kleinkinder neigen feste Objekte in einem so jungen Planetensystem dazu, sich in alle Richtungen zu bewegen – nicht nur um den Stern herum, sondern auch auf ihn zu oder von ihm weg. Das kann fatal enden, nämlich dann, wenn ein Planet in seinen Stern hineinfällt.

In der Nähe des Sterns begegnen wir nur terrestrischen, also erdähnlichen Planeten. Die haben eine feste Oberfläche, wie bei unserer Erde. Planetenkerne können nur dann große Mengen an Gas einfangen und halten, wenn sie sich deutlich weiter entfernt vom Stern befinden. Nur dort entstehen sogenannte Gasriesen wie Jupiter.

Die einfachste Art der Berechnung der Bewegung eines Planeten im Gas einer protoplanetaren Scheibe in der Nähe des Sterns lässt bei Planetenfreunden Alarmglocken klingeln: Sie zeigen, dass ein solcher Planet kontinuierlich nach innen driften und auf einer Zeitskala von weniger als einer Million Jahren in den Stern fallen sollte. Dieser Zeitraum ist viel kürzer als die Lebensdauer der protoplanetaren Scheibe.

Wäre das alles, dann müsste uns sehr wundern, dass der NASA-Satellit Kepler bei seinen Untersuchungen sonnenähnlicher Sterne (Spektralklassen F, G und K) etwas ganz anderes gefunden hat: zahlreiche Sterne nämlich, die eng von sogenannten Super-Erden umkreist werden, also von Felsplaneten, die deutlich mehr Masse besitzen als unsere Erde. Besonders häufig sind Planeten mit Umlaufzeiten von rund 10 bis 12 Tagen. Für unsere Sonne würde das einem Planeten entsprechen, der die Sonne im Abstand von nur 0,1 astronomische Einheiten umkreist. Das ist nur etwa ein Viertel des Sonnenabstands des Merkurs, des in unserem Planetensystem sonnennächsten Planeten.

Diesen scheinbaren Widerspruch aufzuklären – wieso findet Kepler soviele Planeten, die es den einfachen Regeln nach nicht geben dürfte? – nahm sch Mario Flock vor, ein Gruppenleiter am Max-Planck-Institut für Astronomie, gemeinsam mit Kollegen vom Jet Propulsion Laboratory, der University of Chicago und der Queen Mary University, London. Die beteiligten Forscher sind Experten für die Simulation der komplexen Umgebung, in der Planeten entstehen, sowie für die Modellierung der Strömungen und Wechselwirkungen von Gas, Staub, Magnetfeldern, untereinander und mit Planeten deren Vorstufen. Angesichts des scheinbaren Paradoxons der nahen Kepler-Super-Erden machten sie sich daran, die Planetenbildung in der Nähe sonnenähnlicher Sterne im Detail zu simulieren.

Kindersicherung für Planetensysteme

Ihre Ergebnisse erklären in der Tat, warum Kepler so viele sternnahe Super-Erden findet – und liefern sogar gleich zwei physikalische Mechanismen dafür. Erstens zeigte sich, dass solche frühen Sternensysteme zumindest für Gesteinsplaneten mit einer bis zu 10-fachen Erdmasse ("Super-Erde" oder "Mini-Neptun") eine natürliche Kindersicherung aufweisen.

Wie bei vielen herkömmlichen Kindersicherungen gibt es dabei eine Barriere kurz vor der Gefahrenzone. Bei jungen Sternen funktioniert dies wie folgt: Je näher wir dem Stern kommen, desto intensiver ist die Strahlung des Sterns. Jenseits der Silikat-Sublimationsgrenze steigt die Scheibentemperatur auf über 1200 K, und Staubpartikel (Silikate) werden zu Gas. Das extrem heiße Gas in diesem Bereich ist äußerst turbulent. Diese Turbulenz transportiert das Gas mit hoher Effektivität in Richtung Stern und dünnt dabei den inneren Bereich der Scheibe aus.

Wenn eine junge Super-Erde durch das Gas reist, wird sie typischerweise von Gas begleitet, das zusammen mit dem Planeten in einer hufeisenähnlichen Anordnung um den Stern kreist. Wenn der Planet nach innen driftet und die Silikat-Sublimationsgrenze erreicht, verpassen die Gaspartikel, die sich vom heißen, dünneren Gas innerhalb der Grenze zum etwas dichteren Gas außerhalb bewegen, dem Planeten jeweils einen kleinen Kick. Ingesamt übt das Gas dabei einen Einfluss (physikalisch gesehen: ein Drehmoment) auf den Planeten aus, der ihn von der Grenze zurückschiebt. Die Grenze wird auf diese Weise zur Sicherheitsbarriere, die verhindert, dass junge Planeten in den Stern stürzen. Ihre Position entspricht für sonnenähnliche Sterne genau den Umlaufzeiten, die auch das Kepler-Teleskop gefunden hat. Mario Flock sagt: "Warum gibt es so viele Super-Erde in engen Umlaufbahnen, wie Kepler es uns gezeigt hat? Weil junge Planetensysteme eine eingebaute Kindersicherung haben!"

Planetenentstehung am Limit

Es gibt noch eine weitere Erklärung für die eng umlaufenden Supererden. Verfolgt man in der Simulation kleine, kieselsteinähnliche Felsbrocken mit Durchmessern von wenigen Millimetern oder Zentimetern, dann zeigt sich, dass sich solche Brocken direkt hinter der Silikat-Sublimationsgrenze ansammeln. Hintergrund ist, dass das Gas diesseits und jenseits der Grenze im Kräftegleichgewicht sein muss, denn andernfalls würde sich die Grenze verschieben. Da ein Teil der Stabilisierung über die Zentrifugalkraft erfolgt, muss das dünne Gas im Übergangsbereich besonders schnell rotieren. Insbesondere rotiert das Gas damit schneller als die sogenannte Kepler-Geschwindigkeit, nämlich die Umlaufgeschwindigkeit eines einzelnen Teilchens, das einen Stern der betreffenden Masse umkreist.

Bei der Kepler-Geschwindigkeit halten sich aus Sicht des kreisenden Teilchens die Anziehungskraft des Sterns und die Zentrifugalkraft gerade die Waage. Ein Felsbrocken, der in diese Übergangsregion eintritt, wird nun aber vom Gas mitgerissen und kreist damit schneller als mit der Kepler-Geschwindigkeit. Bei so hoher Geschwindigkeit überwiegt die Zentrifugalkraft, und der Felsbrocken wird nach außen gedrückt –wie ein kleines Kind, das auf der Plattform eines sich drehenden Karussells nach außen rutscht.

Im Endeffekt sammeln sich Felsbrocken damit außerhalb der Übergangsregion – weiter außen befindliche Brocken driften nach innen, und was in die Übergangsregion driftet wird gleich wieder nach außen befördert. Die Ansammlung bietet ideale Bedingungen dafür, dass aus den Felsbrocken außerhalb der Übergangsregion eine neue Super-Erde entsteht – eine weitere Erklärung dafür, warum man genau dort besonders viele Super-Erden findete!

Diese Ergebnisse kamen für die Forscher nicht ganz überraschend. Tatsächlich hatten sie zuvor bereits eine ähnliche Felsbrocken-Falle in Modellen von viel massereicheren Sternen ("Herbig-Sterne") gefunden, allerdings in viel größerer Entfernung zum Stern. Die neuen Forschungen erweitern den Mechanismus auf sonnenähnliche Sterne und fügen die Kindersicherung für neugeborene Planeten hinzu. Darüber hinaus ist der neue Artikel der erste, der einen systematischen Vergleich mit statistischen Daten des Kepler-Weltraumteleskop zieht – und dabei sorgfältig berücksichtigt, dass Kepler aufgrund seiner spezifischen Beobachtungsmethode (Transitmethode) prinzipiell nur einen Teil der betreffenden Systeme identifizieren kann.

Was ist mit unserem eigenen Sonnensystem?

Interessanterweise hätte unser eigenes Sonnensystem nach diesen Kriterien auch einen erdähnlichen Planeten beherbergen können, der der Sonne näher ist als der derzeit innerste Planet, der Merkur. Ist die Tatsache, dass es einen solchen Planeten im heutigen Sonnensystem nicht gibt, ein statistischer Zufall, oder existierte ein solcher Planet und wurde irgendwann aus dem Sonnensystem ausgestoßen? Das ist eine interessante Frage für die weitere Forschung. Mario Flock sagt: "Nicht nur, dass unser Sonnensystem früher eine Kindersicherung besaß – es ist durchaus möglich, dass das damalige Baby inzwischen erwachsen geworden und ausgezogen ist!“