Schutzschilde im Sonnensystem

Schnee aus Eisen und metallischer Wasserstoff – beides kann im Innern der Planeten Magnetfelder antreiben. Deren Vermessung eröffnet Einblicke in das planetare Innenleben, sowie in Prozesse, die dramatisch das Schicksal der Planeten verändern. Die Vielfalt dieser Magnetfelder untersucht Ulrich Christensen, Direktor am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen.

Text: Thorsten Dambeck

In den 1950er-Jahren steckte die Radioastronomie noch in den Kinderschuhen. Doch ihre Observatorien waren keineswegs klein, im Gegenteil: Auf riesigen Freiflächen lauschten die Astronomen nach den himmlischen Radioquellen. Mit einer solchen Anlage bei Seneca im US-Bundesstaat Maryland, auf der mehr als acht Kilometer Antennendraht verspannt waren, gelang US-Forschern 1955 ein Zufallsfund: Bei einer Beobachtung des 6300 Lichtjahre entfernten Krebsnebels spürte das Antennenungetüm einen sehr viel näheren Sender auf, der immer wieder mal mit Kurzwellen dazwischen funkte: Jupiter.

Der Planet stand auf seinem Weg durch den Tierkreis für die Störaktion gerade an der passenden Stelle. Bald schon fingen die Astronomen weitere Radiostrahlung von ihm auf, diesmal bei höheren Frequenzen und zeitlich weitgehend konstant. Ein stimmiges Bild ergab sich: Um all das zu bewerkstelligen, musste Jupiter in ein Magnetfeld gehüllt sein – denn die hochfrequenten Wellen stammen von Elektronen, die magnetisch gefangen um den Riesenplaneten sausen. Das erste planetare Magnetfeld jenseits der Erde war gefunden.

Heute treiben Messungen vor Ort die Erforschung von Jupiters magnetischem Feld voran. Seit 1973 trugen acht Raumsonden dazu bei, weitere Missionen sind unterwegs oder in Planung. Bei anderen Planeten wurden die robotischen Entdecker ebenfalls fündig: Denn auch Saturn, Uranus und Neptun haben globale Magnetfelder; hinzu kommt der kleinste Planet Merkur. Doch sind die Eigenschaften der Felder recht unterschiedlich.

Eine schnelle Rotation hilft dem Dynamoeffekt

„Es gibt eine unübersichtliche Vielfalt“, sagt Ulrich Christensen. Am Fenster seines Büros im Göttinger Max- Planck-Institut für Sonnensystemforschung reihen sich die Globen von Himmelskörpern: Erdmond und Mars, beide sind den Raumsonden zufolge heute ohne globales Magnetfeld. Auch die Venus hat einen Fensterplatz. Lange wurde sie „Schwester der Erde“ tituliert – doch anders als unsere Heimatwelt hat auch sie kein eigenes Magnetfeld.

Was macht den Unterschied zu den magnetischen Planeten aus? „Ihnen fehlt ein aktiver planetarer Dynamo“, sagt Christensen, Experte für die numerische Simulation solcher Dynamos. Alle globalen Magnetfelder entstünden tief unter den Oberflächen der Planeten. „Dort müssen elektrisch leitende Flüssigkeiten durch Strömungen in Bewegung kommen. Sehr hilfreich für einen Dynamoprozess ist auch eine genügend schnelle Eigenrotation.“ Daran hapert es etwa bei der Venus, die nicht weniger als 243 Erdentage für eine Umdrehung um ihre eigene Achse benötigt.

Jupiter vollführt eine Rotation in weniger als zehn Stunden, sein Magnetfeld ähnelt in mancher Hinsicht dem der Erde. Zwar ist es mehr als zehnmal stärker. Doch ebenso wie bei uns messen die Forscher im Wesentlichen ein einfaches Dipolfeld, vergleichbar also einem gigantischen Stabmagneten. Auch ist es rund zehn Grad gegen die planetare Rotationsachse geneigt. Das bedeutet jedoch nicht, dass im Jupiter dieselben Prozesse ablaufen wie im Erdinnern, denn als Gasriese ist er völlig anders aufgebaut.

Die Rolle des flüssigen Eisens, dessen Strömungen im Erdkern unser Magnetfeld bewirken, spielt im Jupiter der Wasserstoff – also die Substanz, aus welcher der Planet überwiegend besteht. Doch ist es ein anderer Wasserstoff, als wir ihn kennen. Denn durch den hohen Druck, dem das Element im Innern des Planeten ausgesetzt ist, ändert es radikal seine Eigenschaften.

Nicht nur, dass die Atome so eng zusammengequetscht werden, dass sie eine Flüssigkeit bilden. Vor allem sind Ihre Elektronen nicht mehr auf ihre vormaligen Heimatatome beschränkt, sondern können nahezu frei umherwandern: Aus dem Isolator wird also ein Metall. Darauf deuten neben theoretischen Rechnungen auch Laborexperimente hin, etwa am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz. Dort setzen die Forscher Wasserstoff mächtig unter Druck, bis auf Werte vergleichbar dem Innern von Gasplaneten. Bei mehreren Millionen Bar registrierten sie dabei im Jahr 2011 eine Zunahme in der elektrischen Leitfähigkeit.

Dem größten Planeten widmet sich auch Johannes Wicht. Dabei ist der Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung auf eine doppelte Struktur gestoßen, die er kürzlich zusammen mit seinem Kollegen Thomas Gastine in den Geophysical Research Letters schilderte: „Unsere Simulationen zeigen, dass die erdähnliche Komponente des Magnetfelds in den Tiefen der Atmosphäre erzeugt wird“, sagt Wicht. Hinzu kommt ein zweiter Dynamoprozess, der am Übergang zum metallischen Wasserstoff stattfindet. Das Magnetfeld des Gasriesen mag zwar erdähnlich erscheinen, sein Ursprung geht jedoch auf exotische Prozesse zurück.

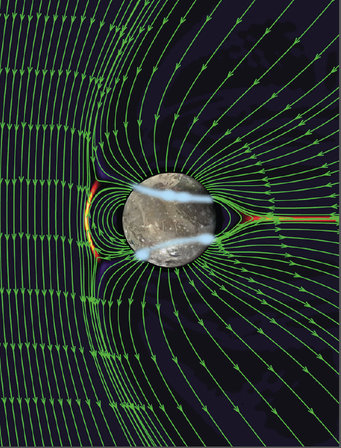

67 bekannte Satelliten umkreisen Jupiter – eine Art Sonnensystem en miniature. Mit Ganymed beherbergt es den größten aller Monde; sein Durchmesser beträgt 5268 Kilometer, damit übertrifft er den des Planeten Merkur. Zwischen 1995 und 2003 erforschte die amerikanische Raumsonde Galileo das Jupitersystem, mehrmals stand auch der Riesenmond auf dem Besuchsprogramm.

Dabei entdeckte Galileos Magnetometer ein Unikum, das den Mond bis heute auszeichnet: Ganymed ist der einzige Trabant, der ein globales Magnetfeld besitzt, es ist immerhin dreimal stärker als das des Merkur. Eine jüngst von Ulrich Christensen im Fachjournal Icarus publizierte Studie gewährt Einblicke in Ganymeds Innenleben. „Wie auf der Erde ist ein flüssiger Eisenkern die Quelle des Magnetfelds“, sagt der Max-Planck-Direktor. Gleichzeitig weist er ältere Ideen zurück, das salzige Tiefenmeer, das Ganymed wahrscheinlich ebenso wie sein Nachbarmond Europa besitzt, könnte der Ort des Dynamogeschehens sein.

„Wahrscheinlich ist in Ganymeds Kern auch einiges an Schwefel vorhanden“, sagt Christensen. Dies ist nicht ungewöhnlich, auch im Erdkern werden zusätzlich zur metallischen Komponente bis zu zehn Prozent leichtere Substanzen angenommen, vermutlich ein Gemisch aus Schwefel, Sauerstoff und Silizium. Gleichwohl muten die Prozesse im Ganymedkern, die Christensen simuliert hat, bizarr an: Es geht um eine Art Schnee, dessen „Flocken“ allerdings nicht aus Eis, sondern aus Eisen bestehen.

Vor dem gedanklichen Ausflug in diese exotische Welt ruft der Forscher das Zentrum unseres Planeten in Erinnerung: Dort existiert bekanntlich ein fester Eisen-Nickel-Kern. Dieser wuchs im Laufe der Erdgeschichte durch langsames Abkühlen heran – und zwar wegen des hohen Drucks zuerst im Zentrum; im Jargon spricht man von „Ausfrieren“. Darüber befindet sich eine geschmolzene Zone, die den festen Innenkern komplett umhüllt. Das ist das flüssige Stockwerk des irdischen Metallkerns, der Ort der Konvektionsströmungen.

„Konvektionsströmungen können nicht nur durch Temperaturdifferenzen in Gang kommen, sondern auch durch unterschiedliche chemische Konzentrationen“, sagt Ulrich Christensen. Beim Ganymed gehe es zwar auch um das Ausfrieren des Eisens, doch den Simulationsrechnungen zufolge ist sein Eisenkern anders aufgebaut: „Der Druck dort ist viel kleiner als im Erdkern. Es ist deshalb wahrscheinlich, dass der Kern dieses Mondes zuerst außen gefriert und die dichteren Eisenflocken wie Schnee abwärts rieseln, nämlich in Richtung Zentrum. Dort steigen die Temperaturen jedoch, der Eisenschnee schmilzt wieder.“

In der metallischen Legierung findet also ein abwärts gerichteter Nettotransport von Eisen statt. Im Gegenzug bildet sich oben eine stabile flüssige Schicht, die weniger Eisen, dafür aber mehr Schwefel enthält. Als Konsequenz dieser Konzentrationsunterschiede springt die Konvektionsströmung an, die wiederum den Ganymeddynamo antreibt. Diese chemische Konvektion ist laut Christensen in kleineren planetaren Körpern wichtiger als die thermische Konvektion. „Im Ganymedkern dürfte sie zumindest dominieren, womöglich ist sie sogar die einzige Form.“

Die Modellrechnungen des Forschers reproduzieren das von Galileo gemessene globale Magnetfeld recht gut – insbesondere die nur kleine Rolle, die höhere Feldanteile zum Gesamtfeld beitragen. Allerdings konnte die Sonde während ihrer kurzen Vorbeiflüge lediglich wenige Messungen beisteuern, räumt Christensen ein, der sich auf neue Daten freut, wie sie der Jupiter Icy Moon Explorer (Juice) liefern soll. Diese schwergewichtige Mission will die Europäische Weltraumagentur 2022 auf die Reise schicken, die Ankunft ist für 2030 geplant.

Die ESA-Sonde soll schließlich in eine Umlaufbahn um Ganymed einschwenken und unter anderem sein Magnetfeld gründlich vermessen werden. Ein weiteres Novum: Die Planetenforscher werden die Wechselwirkung der ungleichen magnetischen Dynamos von Ganymed und Jupiter in den Fokus nehmen.

Jupiters Magnetfeld dominiert eine enorme Region rings um den Gasriesen: seine Magnetosphäre. Neben jener der Sonne ist sie die größte Struktur im Planetensystem. „Sogar am Saturn ist sie noch spürbar“, sagt Norbert Krupp, der die magnetosphärischen Prozesse beider Gasplaneten studiert hat. Als Team-Mitglied der Cassini-Mission spielt der Göttinger Max-Planck-Wissenschaftler seit einem Jahrzehnt bei der Erforschung des Saturnsystems in der ersten Reihe mit.

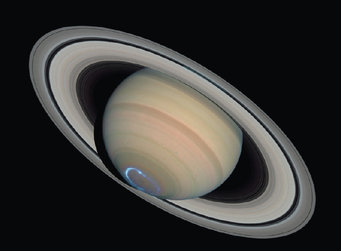

„Saturns Magnetosphäre ähnelt einem riesigen Stromlinienkörper, in dessen Kopf der Ringplanet sitzt“, sagt Krupp. An der Stirnseite treffen die geladenen Teilchen des Sonnenwindes auf diesen magnetischen Schutzschild. Abrupt werden sie dort abgebremst und in weitem Bogen um den Planeten gelenkt. Je nach der Stärke der Sonnenaktivität passiert dies 20 bis 35 Saturnradien vom Planeten entfernt.

Auf der entgegengesetzten Seite formt die Magnetosphäre einen langen „Schweif“ aus, den „Magnetotail“. Vermutlich reicht er hunderte Saturnradien ins Weltall. Die Gestalt der Einflusssphäre von Saturns Magnetfeld ähnelt somit derjenigen von Erde und Jupiter, ihre Größe rangiert dazwischen.

Der offenkundigste Beleg für das magnetische Geschehen auf dem Ringplaneten sind Leuchterscheinungen in dessen Nord- und Südpolgebieten: die Aurorae. Wie auf der Erde entsteht sie, wenn Partikel des Sonnenwinds, die im Saturnmagnetfeld eingefangen wurden, entlang der magnetischen Feldlinien hinab zu dessen Magnetpolen spiralisieren und dabei gegen die Moleküle der Atmosphäre stoßen. Anders als unsere Polarlichter erstrahlt die Saturnaurora jedoch nicht im sichtbaren Licht, sondern bei ultravioletten Wellenlängen. Und während auf der Erde starke Polarlichtaktivitäten typischerweise nach einige Stunden vorbei sind, lassen sich auf dem Saturn mitunter tagelang beobachten.

Die Magnetosphäre Saturns ist Schauplatz energiereicher Prozesse, denn sie ist angefüllt mit rasanten Partikeln. Sie stammen hauptsächlich von Enceladus: Pro Sekunde stößt der geologisch aktive Minimond 100 bis 300 Kilogramm Wasserdampf und Eispartikel aus, ein Teil davon kann sein schwaches Schwerefeld verlassen. „Die H2O-Moleküle werden durch die solare UV-Strahlung ionisiert und im Magnetfeld beschleunigt,

man kann ihnen außerhalb der Enceladusbahn in der gesamten Magnetosphäre begegnen“, sagt Krupp.

In mehreren Strahlungsgürteln konzentrieren sich hauptsächlich Protonen und Elektronen, die Energien bis zu hundert Megaelektronenvolt (MeV) erreichen können. „Wie sie das genau schaffen, ist noch Gegenstand intensiver Forschung. Womöglich haben sie mehrere Runden im Magnetfeld hinter sich, wenn sie derart energiegeladen die Detektoren treffen“, sagt Norbert Krupp. Durch die absorbierende Wirkung der Ringe und der inneren Monde sind diese Gürtel aber weniger intensiv ausgeprägt als ihr irdisches Pendant, der Van-Allen-Gürtel.

Die Saturnmonde sind den prasselnden Partikeln ausgesetzt. Zusammen mit seinem Kollegen Elias Roussos erforscht Norbert Krupp deshalb auch den Einfluss, den der Dauerbeschuss energiereicher Teilchen – insbesondere Elektronen – auf die Oberflächen der Monde ausübt. Experten sprechen von „Space Weathering“, wenn sie die chemische Verwitterung der Oberfläche eines Himmelskörpers durch die Einflüsse des freien Weltalls beschreiben.

Aktuelle Analysen, die jüngst in der Zeitschrift Icarus erschienen, deuten darauf hin, dass die dem Saturn zugewandten Seiten der Eismonde Mimas, Tethys und Dione durch Beschuss von Elektronen chemische verändert werden. Diese sind so energiereich (einige MeV) dass sie senkrecht zum Magnetfeld, aber in entgegengesetzter Richtung zur Bahnbewegung der Monde driften. Gleichzeitig laufen sie zwischen Nord- und Südpol entlang des Magnetfelds hin und her. Mit diesem Bewegungsmuster können Experten die Auftreffzonen auf dem jeweiligen Mond berechnen. Es zeigt sich, dass einige der von Cassinis Bordkameras beobachteten Oberflächenmerkmale in den Äquatorregionen zu dem berechneten Verteilungsmustern der Partikel passen.

Zurück ins innere Sonnensystem: Was mit einem terrestrischen Planeten passiert, wenn sein magnetischer Schutzschild erlischt, lässt sich am Roten Planeten studieren. Denn einst dürfte auch der Mars einen aktiven Dynamo gehabt haben, ein Flickenteppich von magnetisiertem Gestein auf seiner Oberfläche verweist noch heute auf diese magnetische Ära. Markus Fränz, ebenfalls vom Göttinger Max-Planck- Institut, hat die Plasmamessungen der Sonde Mars Express ausgewertet, die seit 2003 im Marsorbit kreist.

Kann man heute noch messen, wie das Wasser des ungeschützten Planeten der solaren UV-Strahlung und dem Sonnenwind zum Opfer fällt? „Wir messen sozusagen die Spaltprodukte des H2O-Moleküls, nämlich die Sauerstoffionen. Neuerdings beziehen wir auch die Messungen des Radarinstruments in unsere Analysen ein“, sagt Fränz. Damit bekommen die Forscher ein vollständigeres Bild, denn sie sehen auch das energieärmere, kalte Plasma, das dem eigentlichen Plasmainstrument verborgen bleibt.

Mit dem so erhobenen Ionenabfluss kann man die anfängliche Wassermenge zurückrechnen und es ergibt sich eine dramatische Austrocknung: Die Wassermenge eines globalen Marsozeans mit mehreren hundert Metern Mächtigkeit ist demnach im Laufe der Jahrmilliarden ins All entwichen. „Der tatsächliche Wert dürfte sogar höher liegen, da die junge Sonne wahrscheinlich erheblich aktivere Phasen als heute durchmachte und die Wasservorräte damals besonders drastisch dezimierte“, vermutet Markus Fränz.

Was vor sechs Jahrzehnten mit Jupiters Radiowellen begann, hat mittlerweile viele Erkenntnisse über die Planeten hervorgebracht. Und ein weiteres Rendezvous mit dem Gasriesen ist schon fest eingeplant: An Bord der oben erwähnten Juice-Sonde wird auch ein Magnetometer (JMAG) ins Jupiter-System reisen, auf dessen Daten sich besonders Christensen, Krupp und Roussos freuen. Ebenfalls wird ein Teilcheninstrument namens PEP an Bord sein (Particle Environment Package), wichtige Beiträge Beiträge dazu werden aus Deutschland kommen. Fränz und seine Kollegen wollen damit die dünnen Gashüllen der Jupitermonde, sowie die Neutralteilchen und Ionen vermessen, die sich in den dortigen Magnetfeldern tummeln. Markus Fränz: „Die Entdeckungen gehen weiter.“

Auf den Punkt gebracht

Obwohl Magnetfelder im Kosmos weit verbreitet sind, besitzen nicht alle Planeten oder Monde unsere Sonnensystems eines. Bei Venus und Mars fehlt es.

Auch wenn sie in großer Vielfalt auftreten und sehr unterschiedlich strukturiert sind: Alle globalen Magnetfelder entstehen tief unter den Oberflächen der Planeten und bedürfen eines aktiven Dynamos.

Der Jupitermond Ganymed gilt als der einzige Trabant, der ein globales Magnetfeld besitzt; es ist dreimal stärker als jenes des Planeten Merkur.

Besonders ausgedehnt und komplex sind die Magnetfelder der Gasplaneten Jupiter und Saturn. Jupiters Magnetosphäre ist neben jener der Sonne die größte Struktur im Planetensystem.