Forschungsbericht 2023 - Max-Planck-Institut für molekulare Biomedizin

Weiches trifft Hartes – Blutgefäße im Knochen

Unser Skelettsystem ist lebenslangen Erneuerungs- und Umbauprozessen unterworfen, an dem knochenbildende Osteoblasten und knochenabbauende Osteoklasten beteiligt sind. Das Gleichgewicht zwischen diesen beiden Zellpopulationen wird auch bei gesundem Altern allmählich gestört, und es kommt zu einem Verlust an Knochenmineraldichte. Dies kann sogar zu Osteoporose führen, einer Erkrankung, die durch Knochenschwäche, erhöhtes Frakturrisiko, Mobilitätsverlust und chronische Schmerzen gekennzeichnet ist. Schätzungen zufolge sind etwa 10 Prozent der Bevölkerung in der Europäischen Union von Osteoporose betroffen, darunter vor allem ältere Menschen. Bestehende Therapien zielen auf die Blockade von Osteoklasten oder auf die Aktivierung von Osteoblasten ab, wobei beide Optionen nur eingeschränkt wirksam und mit unerwünschten Nebenwirkungen verbunden sind. Es besteht also ein großer Bedarf an neuen therapeutischen Ansätzen.

Spezialisierte Blutgefäße im Knochen

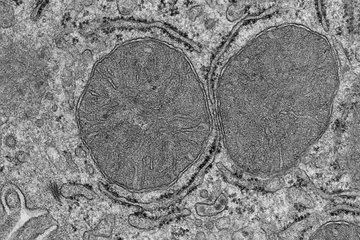

Die Blutgefäße unseres Körpers bilden ein ausgedehntes röhrenförmiges Transportnetz, das alle Organe und damit auch das Skelettsystem erreicht. Lange Zeit war es aus technischen Gründen sehr schwierig, mit bildgebenden Verfahren Einblicke in stark kalzifizierte und daher dichte Knochenproben zu gewinnen. Durch methodische Verbesserungen konnten wir diese Hürden überwinden und grundlegende Erkenntnisse über die Organisation und funktionelle Spezialisierung von Blutgefäßen im Knochen gewinnen. Dabei konnten wir spezialisierte Blutgefäße, sogenannte Typ H Kapillaren, identifizieren, die von Vorläuferzellen für Osteoblasten umgeben sind und die Knochenbildung über die Abgabe von Wachstumsfaktoren und anderen Signalen steuern [1, 2].

Typ H Kapillaren haben vor allem beim Knochenwachstum in der Entwicklung, aber auch bei der Heilung von Knochenfrakturen wichtige Funktionen und steuern die Umwandlung von Regionen mit Knorpelzellen, sogenannten Chondrozyten, in feste Knochensubstanz [3, 4]. Eine andere Subpopulation von Blutgefäßen, wegen ihrer Rolle bei der Remodellierung von Knochen Typ R Kapillaren genannt, ist ebenfalls an der Regulation der Knochendichte beteiligt. Typ R Kapillaren können sowohl mit den Vorläufern von Osteoblasten als auch mit Osteoklasten interagieren [2]. Versuche im Tiermodell zeigen, dass Typ R Kapillaren die Bildung von trabekulärem Knochen verstärken – ein Netzwerk aus verzweigtem, inneren Knochengewebe - und auch bei Therapieansätzen gegen Osteoporose aktiviert werden.

Typ R Gefäße sind aber auch an Vorgängen beteiligt, die zum Verlust von Knochenmasse führen. Kortikaler Knochen, d.h. der Schaft von langen Knochen, wird während der Alterung dünner und weniger belastbar, was durch das Auftreten von porenartigen Löchern weiter verstärkt wird. Untersuchungen von diesen Strukturen in der Maus zeigen, dass diese Löcher nicht leer sind, sondern Typ R Blutgefäße zusammen mit Osteoklasten und anderen Zellen enthalten. Insgesamt zeigt sich, dass die Funktion von Blutgefäßen, Osteoklasten und Osteoblasten im Knochen eng verknüpft ist, was im Zusammenhang mit Krankheitszuständen und Therapieansätzen berücksichtigt werden sollte.

Der Schädel als Reservoir für blutbildende Zellen

Verschiedene Teile unseres Skelettsystems unterscheiden sich stark in ihrer Form und Funktion. Während die langen Knochen der Gliedmaßen das Körpergewicht tragen, schützt der Schädel das Gehirn und andere Teile des Kopfes. Allen Teilen des Skelettsystems ist gemeinsam, dass sie Knochenmark und blutbildende Zellen enthalten. Eine grundlegende Frage ist, ob das Knochenmark in allen Knochen eine vergleichbare Rolle spielt und ob sich dies im Verlauf des Lebens und bei Alterungsprozessen verändert. Hier zeigen Untersuchungen im Tiermodell, dass sich das Knochenmark des Schädeldaches während des gesamten Erwachsenenlebens und bis ins hohe Alter aktiv erweitert [5].

Dieser Prozess beinhaltet ein kontinuierliches Wachstum des Gefäßsystems im Schädel, wogegen die Bildung von Knochenmark in den langen Knochen der Gliedmaßen mit Eintritt ins Erwachsenenalter abgeschlossen ist. Eine weitere Besonderheit des Schädelknochens ist, dass sich sein Knochenmark und Gefäßsystem als Reaktion auf physiologische (z. B. Schwangerschaft) oder pathologische Herausforderungen (Schlaganfall und Leukämie) rasch erweitern können (Abb. 1), was den erhöhten Bedarf an Blutzellen unter diesen Bedingungen widerspiegelt. Außerdem ist der Schädel weitgehend vor wichtigen Alterungsfaktoren geschützt. Während in langen Knochen mit zunehmendem Alter ein Anstieg von Entzündungsfaktoren, die erhöhte Bildung von Fettzellen und eine Zunahme der Gefäßdurchlässigkeit auftreten, ist dies im Schädel nicht der Fall.

Die bessere Qualität des Knochenmarks im Schädel von Mäusen mittleren und höheren Alters schlägt sich in einem steigenden Beitrag zur Produktion von Blutzellen nieder [5]. Insgesamt zeigt sich, dass der Schädel eine besonders geschützte und sich dynamisch erweiternde Umgebung für blutbildende Zellen bietet und sich damit grundlegend vom Knochenmark der langen Knochen unterscheidet. Die Analyse von Daten aus Computertomographien deuten darauf hin, dass sich das Knochenmark der Schädelknochen auch beim Menschen im Laufe des Lebens erweitert. Diese und andere Ergebnisse zeigen, dass das Skelettsystem noch viele unentdeckte Geheimnisse birgt, die für das Verständnis von Alterungsprozessen und die Entwicklung neuer Therapien von großer Bedeutung sind.