Im Stichling ist der Wurm drin

Der Bandwurm Schistocephalus solidus will gefressen werden – dafür manipuliert der Parasit sogar das Verhalten seiner Wirte

Rund 40 Prozent aller Arten auf der Erde leben parasitisch – eine überaus erfolgreiche Lebensweise also. Allein ein Fisch wie der Dreistachlige Stichling wird von bis zu 25 verschiedenen Parasiten geplagt. Einer davon hat es Martin Kalbe, Tina Henrich und Nina Hafer vom Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön besonders angetan: der Bandwurm Schistocephalus solidus. Sie erforschen die vielfältigen Tricks, mit denen Wirt und Parasit versuchen, sich gegenseitig ausspielen.

von Harald Rösch

Der Dreistachlige Stichling ist ein Kosmopolit. Sein Verbreitungsgebiet erstreckt sich über die gesamte nördliche Hemisphäre. Ursprünglich ein Bewohner der Ozeane ist er wohl erst nach der letzten Eiszeit ins Süßwasser eingewandert und lebt nun auch in Flüssen und Seen. Wie im Meer sind auch im Süßwasser Parasiten allgegenwärtig: Rund-, Faden- und Bandwürmer leben auf Kosten des Fischleins, Karpfenläuse saugen sich an seiner Haut oder in seinen Kiemen fest und ernähren sich von seinem Blut. Fast jeder Körperteil des Stichlings dient irgendeinem Parasiten als Wohnstätte – sogar die Linse im Auge.

Schistocephalus ist also nur einer unter vielen Plagegeistern, die dem Fisch das Leben schwermachen. Zusammen mit Tina Henrich hat Martin Kalbe über viele Jahre hinweg in unterschiedlichen Regionen Stichlinge und ihre Würmer gesammelt und hat dabei verblüffende Unterschiede festgestellt. In Norwegen beispielsweise beträgt die Infektionsrate in manchen Populationen fast 100 Prozent, in anderen wiederum ist kein einziger Fisch infiziert.Die Fische in Plön liegen eher am unteren Ende der Skala: Von 4000 Tieren ist lediglich einer mit Schistocephalus infiziert.

Einer der Gründe für diese Unterschiede ist der Lebensraum. In Flüssen und Bächen werden Parasiten durch die Wasserströmung schnell weggespült und kommen daher dort seltener vor als in Stillgewässern. Stichlinge, die in kleinen verstreuten Populationen leben, haben ebenfalls weniger unter Parasiten zu leiden. Und nicht zuletzt entscheiden die Fressfeinde des Fischs mit über die Häufigkeit von Schistocephalus, denn nur wenn der Wurm am Ende im richtigen Wirt landet, kann der Wurm seinen Lebenszyklus vollenden und Eier produzieren.

Nachdem die Eier am Grund eines Gewässers überwintert haben, schlüpfen zunächst mikroskopisch kleine aktiv schwimmende Larven. Werden diese von einem Ruderfußkrebs für Beute gehalten und verspeist, entwickeln sie sich weiter zum zweiten Larvenstadium. Der winzige Krebs ist jedoch nur der erste Zwischenwirt. Als nächstes folgt der Stichling. Wenn dieser den kleinen Hüpferling verspeist und es der Larve gelingt, unbeschadet durch den Fischmagen zu gelangen, bohrt sie sich durch die Darmwand des Fisches. Wichtig dabei ist der Zeitpunkt: Am größten sind die Erfolgsaussichten, wenn sich die Larve 13 bis 15 Tage lang im Krebs entwickeln kann und dann in den Stichling gelangt.

In der Bauchhöhle des Fischs wird die Larve zum dritten Larvenstadium und legt massiv an Größe und Gewicht zu. Dann muss sie wieder warten, bis ihr Wirt gefressen wird. Nicht, dass das für die Schistocephalus-Larve ein Problem wäre, im Gegenteil – gefressen zu werden ist für sie geradezu überlebenswichtig. Sie muss nur im richtigen Magen landen. In ihrem Fall heißt das: im Verdauungstrakt eines Warmblütlers. In der Regel sind das fischfressende Vögel wie Reiher, Eisvögel oder Kormorane. Nur bei einer Umgebungstemperatur von mindestens 38 Grad können die Larven zu geschlechtsreifen Würmern reifen, einen Partner finden und sich paaren. „Im Plöner See zum Beispiel fallen die meisten Stichlinge Kaltblütlern wie Barschen und Hechten zum Opfer. Sein Lebenszyklus endet so in einer Sackgasse. Deshalb sind hier nur so wenige Stichlinge infiziert“, erklärt Henrich.

Evolutionäres Wettrüsten

Der Stichling und sein Wurm befinden sich in einem permanenten Wettlauf gegeneinander. Jeder Vorteil des einen wird umgehend vom anderen gekontert. Resultat ist ein evolutionäres Wettrüsten, in dem sich die Kontrahenten versuchen sich gegenseitig auszuspielen – wie ein Jogger auf einem Laufband, der unentwegt rennt und doch nicht vom Fleck kommt.

Wie sehr Wirt und Parasit miteinander ringen, zeigt sich indirekt, wenn Dreistachlige Stichlinge und Schistocephalus solidus aus unterschiedlichen Gegenden aufeinandertreffen: Die regionalen Unterschiede zwischen den Fischen reichen aus, dass auch die Bandwürmer nachziehen müssen. Henrich und Kalbe haben in Kanada, Norwegen und Deutschland Stichlinge und ihre Parasiten gefangen und sie in ihrem Plöner Labor in verschiedenen Kombinationen zusammengebracht. Die Würmer befallen ihre Wirte ähnlich oft und werden gleich groß, wenn sie Fische aus ihrer jeweiligen Heimat infiziert haben. „Schistocephalus aus Norwegen scheint aber aggressiver zu sein als seine deutschen Artgenossen, denn er infiziert Fi- sche aus dem Plöner See häufiger und wächst in ihnen stärker als ein deutscher Wurm in kanadischen oder norwegischen Fischen“, sagt Henrich.

Warum manche Lokalformen der Würmer aggressiver sind als andere, wissen die Forscher noch nicht, aber eines ist klar: Parasit und Wirt haben sich so aneinander angepasst, dass die aggressiven Würmer die Unterschiede zwischen den Fischpopulationen zu ihren Gunsten ausnützen können. Und noch eine verblüffende Erkenntnis haben Kalbe und Henrich gewonnen: Infiziert ein norwegischer und ein deutscher Wurm gemeinsam einen Fisch aus dem Plöner See, so bleibt der norwegische Wurm kleiner als wenn er alleine den Fisch befällt. Dies ist zu erwarten, schließlich muss er die Nährstoffe teilen. Der deutsche Wurm dagegen wird dann größer als sonst. Der norwegische Wurm scheint das Wachstum seines Konkurrenten irgendwie zu begünstigen – wie, ist noch unklar.

Unterschiede in der Anpassung erklären auch, warum Schistocephalus solidus ausschließlich den Dreistachligen Stichling infiziert: „Er hat sich einfach so gut auf diese Art spezialisiert, dass er die Abwehrstrategien anderer Fische nicht mehr überwinden kann“, so Henrich. Beispielsweise die des nah verwandten Neunstachligen Stichlings. Dieser lebt in denselben Gewässern wie sein Vetter und wird von Schistocephalus pungitii parasitiert. Obwohl sich die beiden Bandwürmer nur in ihrer „eigenen“ Fischart weiterentwickeln, können sie sich im Labor miteinander kreuzen und fruchtbare Nachkommen zeugen. Die aus einer solchen Kreuzung hervorgehenden Wurm-Hybriden können sowohl den Drei- als auch den Neunstachligen Stichling befallen. „Solche Mischlinge haben wir aber bislang in keinem Gewässer entdeckt. Warum sich die beiden Arten in der Natur nicht vermischen, wissen wir noch nicht“, sagt Henrich.

Lebenszyklus im Labor

Die Plöner Wissenschaftler sind nicht die einzigen, die das Wettrüsten zwischen Dreistachligem Stichling und Schistocephalus solidus erforschen. Seit den 1960er Jahren werden der Stichling und sein Bandwurm im Labor untersucht. Heute dienen der Fisch und sein Parasit einer Reihe von Forschungsgruppen weltweit als Modellsystem. Ein Grund dafür ist, dass sich beide verhältnismäßig leicht im Labor vermehren lassen. Besonders unkompliziert zu halten sind die Stichlinge. Sie stellen keine großen Ansprüche. In handelsüblichen Aquarien lassen sie sich leicht zur Eiablage bewegen.

Die Wurmeier wiederum kann Henrich lange Zeit bei vier Grad im Dunkeln aufbewahren. Licht lässt sie schlüpfen. Eine der Larven gibt die Wissenschaftlerin zusammen mit einem Hüpferling in die Vertiefung einer Labor-üblichen Zellkulturplatte und wartet, bis der kleine Ruderfußkrebs die Parasitenlarve aufgenommen hat. Den infizierten Krebs verabreicht sie dann einem Stichling.

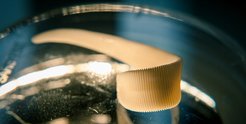

Lediglich der letzte Schritt des Zyklus weicht von seinem natürlichen Vorbild ab, denn Wasservögel zu halten und darin die Bandwürmer zu vermehren, wäre zu aufwendig. Stattessen verwenden Henrich und ihre früheren Kollegen einen Ersatz für den Vogeldarm: eine kleine Tasche aus Nylon-Gaze umgeben von einer speziellen Nährlösung. Obwohl die Taschen ursprünglich für die Aufnahme von Gewebeproben in der Medizin gedacht sind, muss Henrich sie zuvor noch mehrere Stunden in kochendem Wasser auskochen. Erst dann sondern sie keine Substanzen mehr ab, die für die Würmer schädlich sind. In solchen Taschen, umspült von einer geeigneten Nährlösung bei angenehmen 38 Grad, schreitet ein Wurm-Pärchen bereitwillig zur Fortpflanzung und gibt schließlich Tausende von Eiern ab.

Auf diese Weise haben es die Plöner Forscher geschafft, den Parasiten zu überlisten und ihm einen Vogeldarm vorzugaukeln. „Einen Endwirt zu simulieren, ist einfacher als einen künstlichen Zwischenwirt zu entwickeln. Im Vogel kann Schistocephalus nicht mehr wachsen, sondern sich nur noch paaren und Eier produzieren. Da er dem Vogel damit nicht schadet, hat dieser keine Abwehrmaßnahmen entwickelt, an die sich der Wurm anpassen musste. Mit dem Stichling dagegen verbindet ihn eine so innige Beziehung, die ließe sich im Labor kaum nachstellen“, sagt Henrich.

Fremdgesteuerte Wirte

Parasiten sind aber viel mehr als blinde Passagiere, die nur auf Kosten ihrer Wirte leben und sich von diesen verköstigen lassen. Zunächst müssen sie die Verteidigungsstrategien ihrer Wirte abwehren. Zudem manipulieren sie häufig den Stoffwechsel ihrer Wirte so, dass für sie selbst möglichst viele Nährstoffe abfallen. Am faszinierendsten und zugleich am unheimlichsten ist aber ihre Fähigkeit, das Verhalten ihrer Wirte umzuprogrammieren. Das kann so weit gehen, dass ein Wirtsorganismus sein eigenes Leben opfert, damit sich der Parasit fortpflanzen kann. In solchen Fällen wird der Wirt förmlich fremdgesteuert.

„Manche Wirte hängen wie Marionetten an den Fäden ihrer Parasiten“, sagt Manfred Milinski, seit April emeritierter Direktor der Abteilung Evolutionsökologie am Plöner Max-Planck-Institut. Er hat den Stichling und seine Würmer seit den 1980er Jahren erforscht. „Wenn man bedenkt, dass es so gut wie kein Lebewesen ohne Parasiten gibt, muss man sich fragen, was das eigentliche Verhalten eines Organismus und was fremdgesteuert ist.“

Nicht einmal der Mensch ist davor gefeit, von seinen Parasiten manipuliert zu werden: Der Einzeller Toxoplasma gondii zum Beispiel tut alles dafür, Mensch und Katze zusammenzubringen. Den Menschen braucht er als Zwischenwirt, der ihm helfen soll, in seinen Endwirt zu gelangen. Denn nur im Darm von Raub- oder Hauskatzen kann der Parasit neue Eier produzieren. Heute wird Toxoplasma zwar vor allem von Mäusen und Ratten auf Hauskatzen übertragen, und der Mensch ist für den Parasiten eine Sackgasse. Als er in der Frühzeit seiner Entwicklung jedoch noch regelmäßig Opfer von Raubkatzen wurde, war er möglicherweise ein häufiger Zwischenwirt von Toxoplasma gondii.

Das würde erklären, warum sich infizierte Menschen von Katzen besonders angezogen fühlen. Damit sein Zwischenwirt von einer Katze leichter gefressen werden kann, scheint Toxoplasma das menschliche Gehirn so umzuprogrammieren, dass Menschen ihre angeborene Vorsicht über Bord werfen. So empfinden infizierte Männer einer Untersuchung zufolge Katzenurin als angenehmer als nicht infizierte Probanden. Auf Mäuse und Ratten scheint der Erreger dieselbe Wirkung zu haben: Während die Nager normalerweise sofort das Weite suchen, wenn sie eine Katze riechen, werden infizierte Tiere von Katzengeruch sogar angelockt.

Einzeller manipuliert Mensch

Eine ganze Reihe von Studien belegt inzwischen, dass Toxoplasma das menschliche Verhalten beeinflusst. Demnach manipuliert der Einzeller das Nervensystem so, dass die Reaktionszeit länger wird und sich Menschen häufiger über soziale Normen hinwegsetzen. Eine mögliche Folge: Mit Toxoplasma gondii infizierte Menschen sind öfter in Verkehrs- und Arbeitsunfälle verwickelt.

Die Folgen könnten dramatisch sein: „Man schätzt, dass mehr als 30 Prozent der Weltbevölkerung infiziert sind. Möglicherweise gehen also jedes Jahr allein Tausende Verkehrstote auf das Konto des Parasiten“, sagt Milinski. Inzwischen sind viele Fälle von Manipulationen durch Parasiten bekannt, viele weitere harren ihrer Entdeckung. Und auch wie es Parasiten schaffen, das Verhalten ihrer Wirte in ihrem Sinne zu verändern, liegt in vielen Fällen noch im Dunkeln. „Eine Infektion mit einem Parasiten bewirkt mehr als nur die unmittelbare körperliche Reaktion darauf. Wenn wir besser verstehen, wie Parasiten ihre Wirte manipulieren, ergäbe manches sinnlos erscheinende Verhalten von Wirten – auch des Menschen – vielleicht einen Sinn“, so Milinski.

Hinzu kommt, dass viele Organismen nicht nur mit einem, sondern mit mehreren unterschiedlichen Parasiten befallen sind, die nicht nur den Wirt, sondern auch sich gegenseitig beeinflussen. „Man kann in solchen Fällen von einem regelrechten Krieg um die Herrschaft über den Wirt sprechen“, sagt Milinski.

Ein Wirt, zwei Parasiten

Einen solchen Fall hat Nina Hafer in Milinskis Abteilung untersucht. Im Plöner See und anderswo können die Ruderfußkrebse nämlich nicht nur vom Bandwurm Schistocephalus solidus, sondern auch von einem Fadenwurm namens Camallanus lacustris befallen werden. Beide Parasiten müssen sich im Krebs erst eine gewisse Zeit entwickeln, bevor sie einen Fisch infizieren können. In dieser Phase sollte sich der Krebs folglich möglichst unauffällig verhalten, damit er nicht gefressen wird und die Parasiten mit ihm sterben. Doch sobald sie infektiös sind, profitieren sie von einer hohen Aktivität ihres Wirtes.

Verläuft diese Entwicklung parallel, herrscht Harmonie: Beide Wurmarten wollen dasselbe und steuern den Ruderfußkrebs so, dass er sich zunächst ruhig und später möglichst aktiv verhält. Aber was geschieht, wenn der Ruderfußkrebs von Würmern in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befallen ist? „Ein solcher Interessenkonflikt zwischen Parasiten derselben oder unterschiedlichen Arten muss in der Natur die Regel sein, ist bisher aber kaum untersucht worden“, sagt Hafer.

Sie hält die Hüpferlinge im Labor in den Vertiefungen gewöhnlicher Zellkulturplatten und bestimmt alle zwei Sekunden mit einer Kamera ihre Position. Eine Erschütterung der Platte gaukelt den Krebsen dann den Angriff eines Stichlings vor. Auf diese Weise kann sie mögliche Unterschiede in der Aktivität von Hüpferlingen entdecken, die sie mit unterschiedlichen Kombinationen aus infektiösen und nicht-infektiösen Faden- und Bandwürmern infiziert hat.

Sabotage im Hüpferling

Ihre Messungen zeigen eindeutig: Die Krebse sind immer aktiver, wenn sie mit einem infektiösen Wurm infiziert sind – auch wenn ein nicht-infektiöser Parasit dagegen arbeitet. Der infektiöse Parasit sabotiert demnach die Manipulationen des kleineren, nicht infektiösen Wurms. Dies ist jedoch keine Folge der Größe, denn ein infektiöses Tier kann auch zwei nicht-infektiöse Würmer unterdrücken, die zusammen mehr Masse auf die Waage bringen.

Mit diesem Ergebnis hätte die Biologin nicht gerechnet. „Eigentlich muss der infektiöse Wurm ja nur ein wenig warten, bis er den nächsten Wirt erreicht und sich fortzupflanzen kann. Der nicht-infektiöse Parasit dagegen stirbt zwangsläufig, wenn er zu früh gefressen wird. Er hat also deutlich mehr zu verlieren und müsste versuchen, sei nen Konkurrenten um jeden Preis zu überlisten“, erklärt Hafer.

Eine endgültige Erklärung für den überraschenden Befund hat Hafer noch nicht. „Vielleicht ist das Interesse des infektiösen Parasiten an einer schnellen Übertragung auf den Fisch doch größer als gedacht. Schließlich könnte der Ruderfußkrebs auch einfach vorzeitig sterben ohne gefressen zu werden. Damit wäre auch das Schicksal des Wurms besiegelt“, so Hafer. Vielleicht fällt es dem infektiösen Wurm aber auch nur leichter, seinen Kontrahenten auszutricksen, denn auch ein infektiöser Parasit war zunächst nicht-infektiös und hat das Verhalten des Krebses manipuliert. Es liegt nahe, dass er im infektiösen Stadium alte Sabotagemechanismen einfach abschaltet und damit ganz nebenbei auch den des nicht-infektiösen Konkurrenten.

In Experimenten mit unterschiedlichen Zwischenwirt- und Parasit-Populationen aus Deutschland und Norwegen hat Hafer zudem herausgefunden, dass die infektiöse Schistocephalus-Larven aus Deutschland die Hüpferlinge stärker manipulieren – unabhängig davon, woher die Krebse stammen. Unterschiedliche Kombinationen Hüpferlingen und Wurmlarven aus Deutschland und Norwegen zeigen darüber hinaus ein vergleichbares Ausmaß an Wirtsmanipulation. In ihrer Manipulationsfähigkeit haben sich die Larven also offenbar nicht an unterschiedliche Populationen von Zwischenwirten angepasst.

Hafer hat also erstmals gezeigt, dass ein Parasit auch eine nicht näher mit ihm verwandte Parasitenart sabotiert. Dies kann die Ausbreitung von Krankheiten beeinflussen. „Ein Parasit könnte zum Beispiel die Manipulationen von Krankheitserregern ganz oder teilweise abschalten und dadurch verhindern, dass sich eine Infektion weiterverbreiten kann“, sagt Hafer. Mit Malaria-Erregern infizierte Mücken stechen beispielsweise seltener, solange die Erreger noch nicht reif für eine Übertragung auf den Menschen sind. Die Tricks der Parasiten könnten künftig also Infektionsbiologen und Medizinern Ideen zu neuen Behandlungsmethoden inspirieren.

Auf den Punkt gebracht

-

Der Bandwurm Schistocephalus solidus entwickelt sich ausschließlich im Dreistachligen Stichling zum geschlechtsreifen Parasiten. Die Anpassung der Parasiten an ihre Wirte geht so weit, dass sie am erfolgreichsten Fische ihres Herkunftsgebietes infizieren können.

-

Befallen unterschiedliche Entwicklungsstadien einen Wirtsorganismus, können Interessenskonflikte zwischen den Parasiten darüber entstehen, wie sie ihren gemeinsamen Zwischenwirt manipulieren. Im Hüpferling setzt sich dabei ein schon infektiöser Wurm gegenüber einem im nicht-infektiösen Stadium durch.