Wie unser Gehirn neue Entscheidungen trifft

Wie geht das Gehirn mit neuen Situationen um? Wie trifft es Entscheidungen? Ein Forschungsteam aus mehreren Max-Planck-Instituten hat untersucht, welcher Mechanismus im Gehirn zugrunde liegt, wenn wir gespeichertes Wissen auf neue Entscheidungssituationen anwenden.

Wir finden uns regelmäßig in neuen Geschäften oder Restaurants wieder, wir landen auf uns unbekannten Flughäfen oder beginnen einen neuen Job. In solchen Situationen zeigt sich die bemerkenswerte Flexibilität des menschlichen Verhaltens. Auch in neuen Situationen können wir oft die Konsequenzen unserer Handlungen vorhersagen und so angemessene Entscheidungen treffen.

Wie gelingt es dem Gehirn in Situationen, die wir noch nie erlebt haben, adäquat zu entscheiden? Eine Vermutung ist, dass das Gehirn in solchen Situationen auf Erfahrungen zurückgreift, die wir früher in ähnlichen Situationen gemacht haben. Erlebnisse in anderen Restaurants haben uns beispielsweise gut darauf vorbereitet, was uns in einer neuen Pizzeria erwartet. Das erfordert eine sinnvolle Organisation dieses Erfahrungswissens im Gehirn, sowie einen flexiblen Zugriff auf dieses Wissen in neuen Entscheidungssituationen.

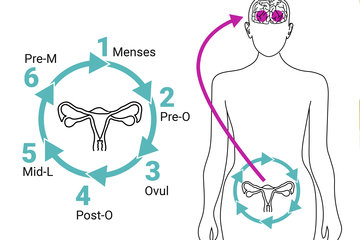

Mona Garvert und Christian Doeller vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften haben nun gemeinsam mit Kollegen von den Max-Planck-Instituten für Bildungsforschung in Berlin und für Biologische Kybernetik in Tübingen in einer aktuell in Nature Neuroscience veröffentlichten Studie untersucht, welcher Mechanismus im Gehirn zugrunde liegt, wenn wir gespeichertes Wissen auf neue Entscheidungssituationen anwenden. Dafür navigierten 48 Studienteilnehmer und -teilnehmerinnen durch einen virtuellen Raum. An bestimmten Orten tauchten kleine freundliche Monster auf. Mit der Zeit lernten die Teilnehmenden, an welchen Stellen welche Monster „sitzen“. Auf diese Art und Weise, so vermuteten die Wissenschaftler, generiert das Gehirn eine mentale „Wissenskarte“ über die virtuelle Monsterwelt.

Mona Garvert und ihre Kollegen konnten beobachten, dass sich die „Laufwege“ der Teilnehmenden durch den virtuellen Raum sehr unterschieden – die einen liefen immer am Rand entlang, andere eher systematisch von oben nach unten, manche eher sternförmig. „Das bedeutet, dass die Reihenfolge, in der die Monster gesehen wurden, sehr individuell war. Zum Beispiel sahen die sternförmig laufenden Teilnehmer die Monster in zeitlich ganz anderen Abständen als die systematisch von oben nach unten durch den Raum navigierenden Teilnehmer“, erklärt die Neurowissenschaftlerin.

Später mussten sich die Probanden zwischen zwei Monstern entscheiden. Monster, die im virtuellen Raum nah beieinander lagen, brachten ähnlich viele Punkte. Wer also clever war, nutzte sein Vorwissen über die Verortung der Monster und wählte Monster aus, die möglichst nah an einem Monster lagen, das vorher schon einmal viele Punkte gebracht hatte. „Die Studienteilnehmer taten genau das – was uns zeigt, dass sie ihr gespeichertes Wissen für diese Aufgabe genutzt haben. Interessanterweise haben sie sowohl ihr Wissen über die räumlichen als auch die zeitlichen Beziehungen, die sie in Verbindung mit den Monstern gelernt hatten, herangezogen, um diese Entscheidungen zu treffen. Im Magnetresonanztomographen konnten wir dann sehen, dass diejenigen, die eine stärkere räumliche Repräsentation der Monster im Gehirn aufwiesen, sich in ihrem Entscheidungsverhalten auch stärker von den räumlichen Beziehungen beeinflussen ließen. Bei denen, die eine stärkere zeitliche Repräsentation hatten, war wiederum der Einfluss der zeitlichen Beziehungen stärker. Wir konnten damit nachweisen, dass das Gehirn räumliche und zeitliche Wissenskarten für sein Entscheidungsverhalten nutzt und diese auch anpasst, wenn es durch Belohnung lernt.“

Christian Doeller, Direktor am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, ergänzt: „Zusammengenommen haben wir in der Studie nachgewiesen, wie die kognitiven Karten des Gehirns flexibel für Schlussfolgerungen genutzt und aktualisiert werden. Befinden wir uns in einer Situation, die wir zuvor noch nie erlebt haben, greifen wir auf das Kartenwissen in unserem Hippocampus zurück, um adäquat im neuen Kontext zu handeln.“

Mona Garvert geht davon aus, dass die Ergebnisse auch Implikationen für unser Verständnis von psychischen Erkrankungen haben könnten. Patientinnen und Patienten mit Angststörungen und Depressionen zum Beispiel übertragen negative Erfahrungen oft auf neutrale Situationen. Dies könnte damit zusammenhängen, wie Wissen in mentalen Karten organisiert ist. Um den Mechanismus im Gehirn bei negativen Erlebnissen weiter zu entschlüsseln, könnten weitere Studien hilfreich sein.