Die Hirnstruktur, die unser Verhalten steuert

Anhand eines einzigartigen medizinischen Falls haben Forschende erstmals eindeutig die Region im Gehirn identifiziert, die sogenannte exekutive Funktionen steuert

Probleme lösen, das eigene Handeln planen, Emotionen kontrollieren – exekutive Funktionen sind grundlegende Prozesse, um unser Verhalten zu steuern. Trotz zahlreicher Indizien gab es bislang keinen eindeutigen Beleg dafür, in welchen Hirnbereichen diese Fähigkeiten verarbeitet werden. Eine Studie am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig konnte nun die entscheidende Region identifizieren – mithilfe einer einzigartigen Patientin und dem gar nicht so seltenen dysexekutiven Syndrom.

Für unser Sozialleben und unseren Beruf müssen wir uns mit unserer Umwelt und anderen Menschen auseinandersetzen können. Dabei helfen uns die sogenannten exekutiven Funktionen, also die grundlegenden geistigen Fähigkeiten, die das menschliche Denken und Handeln steuern. Dazu zählen etwa die selektive Aufmerksamkeit, also die Fähigkeit sich auf einen Reiz zu konzentrieren und anderes auszublenden, oder auch das Arbeitsgedächtnis, mit dem wir Informationen behalten und manipulieren können. Sie ermöglichen uns zudem Handlungen zu planen und in einzelne Schritte aufzuteilen.

Einigen Personen gelingt das jedoch nicht. Sie können sich nur schwer fokussieren, ihre Handlungen kaum zielorientiert planen und ihre Impulse und Emotionen schlecht kontrollieren. Sie leiden am sogenannten dysexekutiven Syndrom, ausgelöst etwa durch ein Schädel-Hirn-Trauma oder einen Schlaganfall.

Eine einzigartige Patientin

Eine der Betroffenen ist eine 56-jährige Patientin aus Leipzig. Sie hatte mehrere Schlaganfälle erlitten, die eine strategisch sehr wichtige Hirnregion getroffen hatten: die sogenannte untere Kreuzungsregion (engl. IFJ – inferior frontal junction area) im Stirnlappen der Großhirnrinde in beiden Gehirnhälften. Durch die Verletzung gelang es ihr nicht mehr, grundlegende psychologische Tests zu bestehen. Darunter etwa Aufgabe, einen Rundgang durch einen Zoo unter Beachtung verschiedener Vorgaben zu planen, oder den sogenannten Stroop-Test. Der misst, wie gut jemand störende, unwichtige Reize ausblenden kann, um sich auf die eigentliche Aufgabe zu konzentrieren.

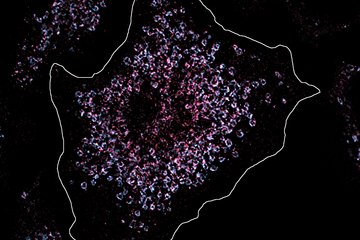

Das Besondere bei der untersuchten Patientin: Die Läsion war allein auf die untere Kreuzungsregion begrenzt, und das in beiden Hirnhälften gleichermaßen (siehe Abbildung). Normalerweise verletzt ein Schlaganfall größere Hirnbereiche oder beschränkt sich damit nicht auf ein derart definiertes Areal. Zudem trifft er nur selten gleichzeitig die zueinander homologen Areale auf beiden Seiten. So schwierig die Situation für die Patientin ist, so sehr bietet sie damit der Wissenschaft eine einmalige Gelegenheit: Sie kann die Rolle dieser Region für die exekutiven Funktionen untersuchen.

„Aus funktionellen MRT-Untersuchungen an Gesunden wusste man bereits, dass die untere Kreuzungsregion verstärkt aktiviert ist, wenn selektive Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis und die anderen exekutiven Funktionen gefordert sind. Der endgültige Beleg dafür, dass diese exekutiven Fähigkeiten dort verortet sind, stand bislang jedoch aus“, erklärt Matthias Schroeter, Erstautor der zugrundeliegenden Studie und Leiter der Forschungsgruppe „Kognitive Neuropsychiatrie“ am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften. Einen kausalen Beleg für solche Funktions-Anatomie-Zusammenhänge erhalte man jedoch erst, wenn die Areale tatsächlich ausgeschaltet sind – und damit die dort eigentlich verorteten Fähigkeiten versagen. „Den haben wir jetzt mithilfe der Patientin erbringen können.“

Big Data-Analysen ermöglichen eine Vorhersage von Hirnschäden

Und nicht nur das. Neben dem klassischen Weg – einzelne Funktionen anhand einer Hirnschädigung und den entsprechenden Beeinträchtigungen einer bestimmten Hirnregion zuzuordnen – ging das Forschungsteam auch den umgekehrten Weg: den „Big Data“-Weg über Datenbanken. Auf diesen Portalen liegen die Informationen von Zehntausenden Testpersonen aus zahlreichen psychologischen Tests und den dabei aktivierten Hirnarealen vor. Mit deren Hilfe konnte das Team die Beeinträchtigungen der Patientin allein aufgrund der durch die Hirnscans ermittelten Hirnschädigung vorhersagen. Fachleute sprechen hier vom symptom reading, zu Deutsch etwa Symptomlesen - ein Verfahren, das in Zukunft genutzt werden könnte, um gezielt eine Therapie an einzelne Betroffene und deren Hirnschädigung anzupassen, ohne sie ausführlich testen zu müssen.

„Wenn bei Patienten etwa nach einem Unfall oder Schlaganfall die exekutiven Funktionen ausfallen, können sie meist auch die anderen betroffenen Fähigkeiten schlechter regenerieren, weil ihnen die Planung dafür schwer fällt“, erklärt Schroeter. „Wenn man in Zukunft anhand von Läsionsaufnahmen und Datenbanken noch detaillierter weiß, welche Regionen und damit welche Fähigkeiten ausgefallen sind, kann man die Therapie noch gezielter anpassen.“