Der Motor hinter den kurzen Gammablitzen

Simulation kollidierender Neutronensterne erklärt die Ursache dieser kosmischen Strahlenausbrüche

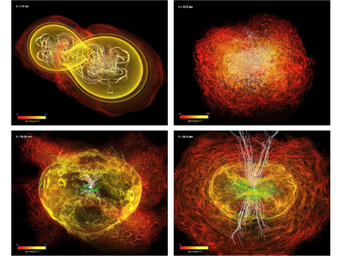

Seit Jahren geben sie Rätsel auf: Jene kurzen Blitze im Gammalicht, die binnen Sekundenbruchteilen mehr Energie freisetzen als unsere Galaxie mit ihren 200 Milliarden Sternen in zwölf Monaten. Was steckt hinter diesen Ausbrüchen? Forscher um Luciano Rezzolla sind am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik der Lösung einen Schritt näher gekommen. Auf dem Supercomputer des Instituts simulierten sie in sechswöchigen Rechnungen die Verschmelzung zweier Neutronensterne zu einem Schwarzen Loch. Dabei entstand ein starkes Magnetfeld entlang der Rotationsachse. Dieses Magnetfeld wiederum war Voraussetzung für die Erzeugung kurzer Gammastrahlenausbrüche, denn aus dem chaotischen Zustand nach der Kollision bildete sich dadurch eine geordnete Struktur – ein Jet, in dem kurze Gammablitze auftreten können.

Die erste Beobachtung eines Gammastrahlenausbruchs war Zufall: Ende der 1960er-Jahre entdeckte ein amerikanischer Spionagesatellit auf der Suche nach oberirdischen Atombombenversuchen den ersten „Gamma Ray Burst“ (GBR). Er kam allerdings nicht von der Erde, sondern aus dem Weltall. Von 1991 bis zu seinem Absturz im Juni 2000 registrierte der US-amerikanische Satellit Compton täglich etwa einen GBR – die Ursache dieser gewaltigsten Explosionen im Universum blieb jedoch weitgehend im Dunkeln.

Verschmelzende Neutronensterne galten zwar als heiße Kandidaten, die Wissenschaftler verstanden aber nicht, wie aus dem chaotischen Zustand nach der Verschmelzung dieser etwa 20 Kilometer großen, extrem dichtgepackten Kugeln ein entlang der Rotationsachse orientierter Gasstrom (Jet) entstehen soll. Der Jet ist aber Voraussetzung für das Auftreten von Gammastrahlenausbrüchen. Wie kann die treibende Kraft hinter dem Prozess diese Ordnung schaffen und solch enorme Energien freisetzen?

Für die kurzen Gammastrahlenblitze mit einer Dauer von bis zu drei Sekunden haben Luciano Rezzolla, Leiter der Gruppe Numerische Relativitätstheorie am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik (Albert-Einstein-Institut / AEI) und seine Kollegen in einer internationalen Kooperation nun eine Erklärung gefunden: Das Team hat die Einsteingleichungen und die Gleichungen der Magnetohydrodynamik für zwei zu einem Schwarzen Loch verschmelzende Neutronensterne gelöst und die Simulation auch nach der Verschmelzung weiterlaufen lassen.

Dabei zeigte sich, dass das entstehende schnell rotierende Schwarze Loch zunächst von einem Ring aus heißer Materie mit einem relativ schwachen, chaotischen Magnetfeld umgeben ist. Dieses instabile System induziert durch die Drehbewegung ein extrem starkes, dazu senkrecht stehendes Magnetfeld von 1015 Gauss entlang der Rotationsachse. Zum Vergleich: Dieses Magnetfeld ist 1016 (10.000.000.000.000.000)-mal so stark wie das Magnetfeld der Erde. Damit ist der wichtigste Schritt erklärt: Die Entstehung des Jets, in dem dann die ultrahoch erhitzte Materie in zwei gebündelten Strahlen ins All schießen und dabei kurz im Gammastrahlenbereich aufleuchten kann.

„Zum ersten Mal haben wir den gesamten Prozess vom Verschmelzen der Neutronensterne bis zur Entstehung des Jets beobachtet“, sagt Luciano Rezzolla. „Das ist ein Durchbruch, denn bislang war unklar, wie aus dem Chaos die Ordnung entsteht, die für die Ausbildung des Jets und damit für die Gammablitze notwendig ist.“ Die Forscher ließen dafür die Simulation doppelt so lange laufen wie gewöhnlich. Insgesamt hat der Supercomputer Damiana sechs Wochen lang gerechnet. Die komplette Simulation zeigt, was in nur 35 Millisekunden passiert.

„Wir haben eine Brücke zwischen den theoretischen Modellen und den astronomischen Beobachtungen geschlagen, indem wir zeigen konnten, wie eine Jet-förmige Struktur durch Selbstorganisation des Magnetfelds bei der Verschmelzung der Neutronensterne entsteht“, ergänzt Chryssa Kouveliotou von der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde Nasa.

Zusätzlich zu riesigen Mengen von Gammastrahlung entstehen bei diesen Megacrashs im All auch Gravitationswellen, deren Signalform die Wissenschaftler simulieren. Diese winzigen Kräuselungen der Raumzeit sagte Albert Einstein mit seiner Allgemeinen Relativitätstheorie vorher, sie wurden aber noch nicht direkt gemessen. Die simulierten Wellensignale sollen helfen, im Datendschungel der Detektoren echte Gravitationswellen zu entdecken. Denn: Mit einem möglichst genauen Fahndungsfoto steigen die Chancen, die Fingerabdrücke von Gravitationswellen tatsächlich zu identifizieren.

Weltweit gibt es derzeit fünf interferometrische Gravitationswellendetektoren: Das deutsch-britische Projekt GEO600 in der Nähe von Hannover, die drei LIGO-Detektoren in den US-Bundesstaaten Louisiana und Washington sowie das französisch-italienische Projekt Virgo in Pisa, Italien. Geplant ist darüber hinaus der Weltraumdetektor LISA (Laserinterferometer Space Antenna), das gemeinsam von der europäischen Raumfahrtagentur Esa und der Nasa im Jahr 2020 gestartet werden soll. Die Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Gravitationsphysik sind an GEO600 und LISA federführend beteiligt und arbeiten im Rahmen der LIGO-Virgo-Collaboration eng mit den Kollegen der anderen Projekte zusammen.

(HOR / EM)