Legasthenie: Grundlagen für Frühtest gelegt

Forscher wollen betroffene Kinder anhand von Hirnaktivität und Gen-Analysen schon im Kindergartenalter erkennen

Fünf Jahre gemeinsame Forschungsarbeit könnten ihn möglich machen: einen Frühtest, der die weitverbreitete Lese-Rechtschreibstörung, auch Legasthenie genannt, rechtzeitig erkennt und so rund fünf Prozent der Kinder einen langen Leidensweg ersparen könnte. Wissenschaftlern des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig und des Fraunhofer-Instituts für Zelltherapie und Immunologie haben die Grundlagen für einen Test gelegt, der anhand von Hirnaktivität und Genanalysen vorhersagen kann, ob ein Kind von dieser Störung betroffen sein wird.

Wörter dehnen sich, zerbrechen, Buchstaben lassen sich nicht erkennen. Jedes 20. Kind, also mindestens rund ein Schüler pro Klasse, verzweifelt, wenn es darum geht, Wörter und Sätze zu schreiben oder zu lesen – und das bei ansonsten normaler oder hoher allgemeiner Intelligenz. Eine Lese-Rechtschreibstörung beruht auf einer angeborenen Veränderung im Gehirn. Für die betroffenen Kinder bedeutet sie vor allem oft jahrelangen schulischen Misserfolg – meist ohne, dass die wahre Ursache erkannt wird.

Um den Kindern dieses Leid zu ersparen, haben Leipziger Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften und des Fraunhofer-Instituts für Zelltherapie und Immunologie die vergangenen fünf Jahre daran gearbeitet, die Grundlagen für einen Frühtest zu legen. Durch ihn soll sich anhand von Hirnstrukturen und Genen rechtzeitig erkennen lassen, ob ein Kind von einer Lese-Rechtschreibstörung betroffen sein wird.

Ursachen gefunden

„Wir wissen heute, dass zwei entscheidende Veränderungen in der Hirnstruktur der Kinder zu dieser Schwäche führen. Zum einen ist bei ihnen vor allem in einer bestimmten Region in der linken Hirnhälfte die Großhirnrinde etwas dünner“, erklärt Jens Brauer, Neurowissenschaftler am Leipziger Max-Planck-Institut. „Zum anderen sind bei ihnen die Faserverbindungen zwischen den entscheidenden Spracharealen weniger ausgeprägt, die als eine Art Datenautobahnen die Informationen zwischen diesen Hirnbereichen transportieren“, ergänzt sein Kollege Michael Skeide.

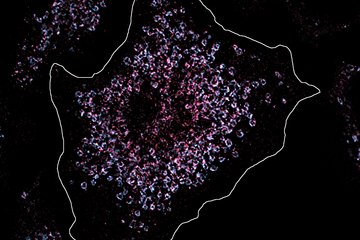

Eine vielversprechende Möglichkeit, um diese Veränderungen in der Großhirnrinde zu erkennen, bietet die Elektroenzephalografie (EEG). Dabei werden dem Kind eine lange Abfolge gleicher Reize vorgespielt, etwa eine Kette der immer gleichen Silbe oder Töne, die nur hin und wieder durch einen anderen Laut oder Ton unterbrochen wird. Fällt es Kindern leicht, diese Unregelmäßigkeiten zu erkennen, und zeigen ihre Hirnaktivitäten an diesen Stellen die charakteristischen Ausschläge, sind meist auch ihre Schriftfähigkeiten gut ausgeprägt. Ist das nicht der Fall, ist das ein wichtiges Indiz für eine drohende Lese-Rechtschreibstörung. „Mithilfe dieser Untersuchungen können wir anhand der neuronalen Reaktion bereits im Kindergartenalter erkennen, wenn Informationen zur Sprache anders als normal verarbeitet werden und so die Betroffenen identifizieren“, so Brauer.

Gene und Hirnaktivität kombinieren

Dennoch ist die reine Prognose anhand des EEG nicht aussagekräftig genug. Daher wollen die Wissenschaftler zusätzlich die Aussagekraft der Gene nutzen. Denn die Lese-Rechtschreibstörung ist zu 50 bis 70 Prozent genetisch bedingt und könnte so mit einem einfachen Speicheltest noch genauer diagnostiziert werden. Als Voraussetzung dafür haben Wissenschaftler vom Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie eine umfassende Liste von DNA-Variationen identifiziert, die bei deutschen Legasthenikern an der Störung beteiligt sind. „Wir konnten beispielsweise nachweisen, dass das lange verdächtigte Gen KIAA0319 tatsächlich einen Einfluss darauf hat, dass es die Lautverarbeitung im Hirnstamm beeinflusst“, erklärt Arndt Wilcke, Neurogenetiker am Fraunhofer Institut.

Schließlich haben Wilcke und sein Team aus 25 für die Lese-Rechtschreibstörung besonders entscheidenden DNA-Varianten einen Risikowert entwickelt, der die negativ veränderten Genvarianten kombiniert. Je mehr dieser Genvarianten bei einem Kind gefunden werden, desto höher ist bei ihm die Gefahr, von einer Lese-Rechtschreibstörung betroffen zu sein. Einige dieser DNA-Abschnitte konnten die Neurogenetiker bereits als sogenannte Marker-Gene, also Signale für eine drohende Störung, zum Patent anmelden. „ Für einige davon konnten wir sogar nachweisen, dass sie in direktem Zusammenhang mit den Ergebnissen aus den Silben-Aufgaben der EEG-Untersuchungen stehen. Trägt ein Kind diese Varianten in sich, so ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ihm die Aufgabe mit den Unregelmäßigkeiten in der Silben-Kette nicht gelingt.“

„Indem wir die Indizien aus Gehirn und Genetik kombinieren, hoffen wir zukünftig auf eine noch höhere Trefferquote. Bis es soweit ist, müssen beide Einzelverfahren jedoch noch verfeinert und in einer unabhängigen Stichprobe überprüft werden. Dann wird sich zeigen, ob unsere bisherigen Ergebnisse nochmals bestätigt und in einem Frühtest angewandt werden können“, so Wilcke. „Wir sind jedoch zuversichtlich, hier in den nächsten Jahren die entscheidenden Fortschritte zu machen, sodass ein einfaches, präzises Diagnoseverfahren per EEG und Speichelprobe in greifbare Nähe rückt“, fügt er hinzu. In den nächsten Jahren wollen die Forscher ein solches Verfahren zur Marktreife bringen.

Eltern befürworten Frühtest

Dass ein solcher Frühtest auf positive Resonanz stoßen würde, zeigen auch die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage unter Eltern von Kindern im Alter zwischen drei und sieben Jahren, also der späteren Zielgruppe. Darin bewerteten fast 90 Prozent der Befragten einen solchen Test als sinnvoll, mehr als 80 Prozent würden ihr eigenes Kind damit untersuchen lassen - mehr als die Hälfte davon sogar, wenn die Krankenkasse die Kosten nicht übernehmen würde. "Wenn wir es schaffen, im Zuge von Vorsorgeuntersuchungen einen Großteil der betroffenen Kinder noch vor Schulbeginn zu erfassen, können gezielte Förderungsmöglichkeiten in dieser sensiblen Phase der Hirnentwicklung viele Defizite kompensieren. Wir ersparen ihnen damit nicht nur Leid in der Schule. Wir eröffnen ihnen damit auch die gleiche Chance auf eine erfolgreiche Ausbildung, auf Teilnahme in der Gesellschaft und ein zufriedenes Leben,“ erklärte Projektleiterin Angela D. Friederici.

VM/HR