Modellfall Ratte: Wissen für neue Multiple Sklerose-Medikamente

Die freudige Botschaft bestand nur aus einem Wort: „Heureka!“ – „Ich hab’s gefunden“ schrieb Irun Cohen 1981 seinem Forscherkollegen Hartmut Wekerle per Telegramm ans Max-Planck-Institut für Immunbiologie in Freiburg und unterrichtete ihn so von seinem geglückten Versuch, bei Ratten eine entzündliche Immunerkrankung im Gehirn auszulösen. Lange Erklärungen sparte sich der israelische Wissenschaftler lieber, schließlich wurden Telegramme nach Länge berechnet.

Zusammen mit Avi Ben-Nun hatten Cohen und Wekerle in Tierversuchen eine Immunerkrankung von Labortieren erforscht und versucht, diese sogenannte autoimmune Encephalomyelitis von einer kranken auf eine gesunde Ratte zu übertragen. Hätten Wissenschaftler genügend Tiere mit dieser Erkrankung zur Verfügung, könnten sie dann nämlich die Ursachen der Erkrankung leichter untersuchen und Erkenntnisse gewinnen, mit denen sich möglicherweise Medikamente zur Behandlung Multipler Sklerose beim Menschen entwickeln ließen.

Und so kam es dann auch: Die Übertragungstechnik von Ben-Nun, Cohen und Wekerle erleichterte die Untersuchung von Autoimmunerkrankungen des zentralen Nervensystems so sehr, dass in der Folge mehrere neue Behandlungsansätze entstanden. Viele der heute verfügbaren Medikamente gegen diese Erkrankung wären also ohne das „Aha-Erlebnis“ der Drei nicht möglich gewesen.

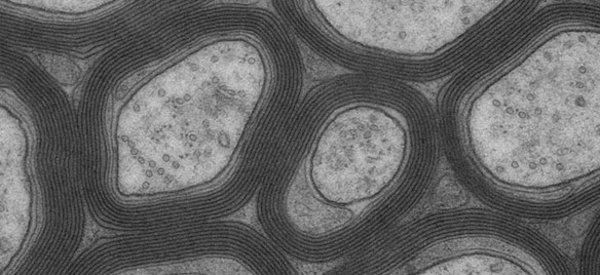

Dem deutsch-israelischen Wissenschaftlerteam war es erstmals gelungen, aus den Lymphknoten von Ratten Immunzellen zu gewinnen und gezielt die Zellen zu vermehren, die durch das Basische Myelinprotein (MBP) aktiviert werden. Diese fehlgeleiteten, „autoaggressiv“ genannten Immunzellen erkennen das Protein und zerstören daraufhin das Myelin, das Fortsätze von Nervenzellen im Gehirn und Rückenmark wie eine Isolierschicht umhüllt.

Übertrugen die Forscher die auf das Myelinprotein gerichteten Immunzellen auf gesunde Ratten, erkrankten diese an der sogenannten experimentellen autoimmunen Encephalomyelitis. Zu Beginn benötigten die Wissenschaftler noch rund eine Million Myelinprotein-erkennender Immunzellen, um eine autoimmune Encephalomyelitis von einem Tier auf ein anderes zu übertragen. Später gelang es Wekerle, eine Zelllinie zu „züchten“, die so spezifisch für das Myelinprotein war, dass er die Erkrankung mit nur 10.000 Zellen übertragen konnte.

Modellfall experimentelle autoimmune Encephalomyelitis

Auch mit Hilfe der von den Forschern entwickelten Technik lösen Wissenschaftler bis heute Experimentelle Autoimmune Encephalomyelitis (EAE) in unterschiedlichen Labortieren aus, vor allem in Ratten und Mäusen. Die Symptome sind vor allem Bewegungsstörungen bis hin zu Lähmungserscheinungen und stimmen zum Teil mit denen bei Multipler Sklerose überein. Die Krankheit dient deshalb bis heute als Modell für die Untersuchung von Multipler Sklerose beim Menschen.

Weil die Erkrankung für die betroffenen Tiere eine Belastung bedeutet, kümmern sich Wissenschaftler, Tierärzte und Tierpfleger sich intensiv um die Tiere. Bei schwer erkrankten Tieren werden die Versuche vorzeitig abgebrochen, die Tiere betäubt und dann getötet.

Obwohl sich die experimentelle Encephalomyelitis nicht in jeder Hinsicht mit der Multiplen Sklerose vergleichen lässt, und nicht jeder daraus abgeleitete Behandlungsansatz auf den Menschen übertragen werden kann, hat die Erforschung der Erkrankung einen wesentlichen Beitrag zu neuen Therapien für Multiple Sklerose geleistet. So wurden die Wirkung von Glatirameracetat (Handelsname Copaxone) und Natalizumab (Tysabri) erstmals an Tieren mit Experimenteller Autoimmuner Encephalomyelitis untersucht.

Grundlegende Erkenntnisse über das Immunsystem

Cohen, Ben-Nun und Wekerle haben mit ihrer Methode aber nicht nur die autoimmune Encephalomyelitis bei Tieren als Modell zur Erforschung der Multiplen Sklerose entscheidend vorangebracht. Sie haben auch ganz grundlegende Erkenntnisse über das Immunsystem möglich gemacht. So konnte Wekerle mit Hilfe genau dieses Modells erstmals beweisen, dass „autoreaktive“ Immunzellen selbst im gesunden Immunsystem vorkommen. Nur werden sie dort durch verschiedene Kontrollmechanismen in Schach gehalten, so dass sie ihr aggressives Potenzial nicht entfalten können.

Darüber hinaus lassen sich autoaggressive Immunzellen nach der Übertragung auf den Empfängerorganismus unter dem Mikroskop beobachten. Ausgestattet mit einem fluoreszierenden Farbstoff können Wissenschaftler die Wanderung der Zellen in Echtzeit von kleinen Blutgefäßen in der Peripherie bis ins Gehirn verfolgen. Besonderes Augenmerk liegt dabei darauf, wie die Immunzellen die Blut-Hirn-Schranke überwinden. Dabei hat sich gezeigt, dass einzelne Zellen nur im aktivierten Zustand die Blutgefäße verlassen können. Zu massenhafter Einwanderung von Immunzellen ins Nervengewebe kommt es aber nur, wenn diese dort ein passendes Zielmolekül vorfinden.

Eine weitere wichtige Erkenntnis aus der Forschung von Cohen, Ben-Nun und Wekerle ist, dass ein ganz bestimmter Typ an Immunzellen eine entscheidende Rolle bei Multipler Sklerose spielt: die sogenannten T-Zellen. Es waren nämlich ausschließlich diese T-Zellen, mit denen die Wissenschaftler die autoimmunen Encephalomyelitis übertragen hatten. Mehrere Medikamente richten sich deshalb heute gegen genau solche autoaggressiven T-Zellen.

Natalizumab verhindert Eindringen von Immunzellen ins Gehirn

Eines davon ist der Antikörper Natalizumab (Handelsname Tysabri). Sein Wirkprinzip wurde zunächst ebenfalls an Tieren mit Experimenteller Autoimmuner Encephalomyelitis erforscht. US-amerikanische Wissenschaftler hatten sich die Technik von Cohen, Ben-Nun und Wekerle zunutze gemacht und bei Versuchen mit Mäusen und Ratten entdeckt, dass die T-Zellen mithilfe sogenannter Alpha4-Integrine an der Wand von Blutgefäßen andocken. Blockierten sie diese Anhefteproteine auf der Zelloberfläche mit einer Vorgängersubstanz des späteren Natalizumab, konnten sie verhindern, dass die Zellen ins Gehirn einwandern. Die Tiere blieben gesund.

Nachdem sich Natalizumab in diesem Modellsystem an Tieren bewährt hatte, wurde es ab Mitte der 1990er Jahre in mehreren klinischen Studien am Menschen getestet. Darin senkte der Antikörper die Häufigkeit dauerhafter Hirnschäden um knapp 45 Prozent, Krankheitsschübe traten um fast 70 Prozent seltener auf.

2004 kam Natalizumab dann in den USA auf den Markt. Nach einer kurzzeitigen Rücknahme vom Markt wegen einzelner tödlich verlaufender Komplikationen wurde Natalizumab 2006 wieder in den USA und schließlich auch in Deutschland bei hochaktiver, schubförmig wiederkehrender Multipler Sklerose zugelassen.