Das schafft unser Gehirn mit links

Unser Körper, unser Verhalten, aber auch unser Gehirn sind alles andere als symmetrisch. Und das scheint wichtig zu sein, damit Denken, Sprechen und Motorik reibungslos funktionieren. Forscher am Max-Planck-Institut für Psycholinguistik in Nijmegen fahnden nach genetischen Spuren für dieses Phänomen. So wollen sie die grundlegenden molekularbiologischen Mechanismen entschlüsseln, die zur Asymmetrie im Gehirn beitragen und mögliche Ursachen für neurologische Störungen aufdecken.

Text: Stefanie Reinberger

Auf den ersten Blick sieht der menschliche Körper vollkommen symmetrisch aus: zwei Arme, zwei Beine, zwei Augen, zwei Ohren, und auch Merkmale wie Nase und Mund erscheinen bei den meisten Menschen in beiden Gesichtshälften ebenmäßig angelegt. Doch bei näherem Hinsehen zeigt sich, dass etwa ein Fuß länger ist als der andere, eine Hand ist kräftiger ausgebildet oder das linke Ohr sitzt tiefer als das rechte. Noch deutlicher wird es beim Blick ins Innere: Das Herz schlägt links, Leber, Gallenblase und Milz befinden sich dagegen in der rechten Körperhälfte. Die rechte Niere sitzt meist etwas tiefer als die linke, die in der Regel etwas größer und schwerer ist.

Auch beim Gehirn gaukelt der äußere Schein einen recht symmetrischen Aufbau vor. Das Denkorgan ist aufgeteilt in zwei Hälften, die in etwa gleich groß sind, und auch die Furchen und Wölbungen folgen einem ähnlichen Muster. Doch die funktionellen Zentren sind höchst ungleichmäßig verteilt. Rechte und linke Hemisphäre sind auf unterschiedliche kognitive Funktionen spezialisiert. Sie teilen sich quasi die Arbeit – möglicherweise, um das Aufgabenspektrum insgesamt zu erweitern.

„Ganz deutlich ist die Lateralisierung bei der Sprache“, sagt Clyde Francks, Arbeitsgruppenleiter in der Abteilung Sprache und Genetik am Max-Planck-Institut für Psycholinguistik in Nijmegen in den Niederlanden. „Bei den meisten Menschen wird Sprache vorwiegend in der linken Gehirnhälfte verarbeitet.“ Bei gerade mal einem Prozent der Bevölkerung liegen die Hauptzentren der Sprachverarbeitung rechts – ein Phänomen, das fast ausschließlich bei Linkshändern auftritt.

„Lateralisierung – sowohl beim Körperbau als auch im Gehirn und im Verhalten – ist ein biologisches Grundprinzip“, erklärt Francks und betont: „Im Gehirn scheint sie sich jedoch weitgehend unabhängig vom Körper zu entwickeln.“ Für die Anatomie zeichnet vor allem der asymmetrische Aufbau der Aminosäuren verantwortlich, der darüber bestimmt, wie sich Proteine zusammenfügen. Schon in der frühesten Embryonalentwicklung gibt die asymmetrische Struktur der Moleküle vor, wie sich die verschiedenen Bestandteile des neu entstehenden Organismus anordnen.

Die Ursachen und Mechanismen, die zur Asymmetrie im Gehirn und in dessen Funktion führen, sind dagegen noch weitestgehend unklar. Sehr wahrscheinlich spielt hier die Genetik eine tragende Rolle. Dafür spricht, dass sich die Unterschiede zwischen den Gehirnhälften bereits sehr früh in der Entwicklung zeigen. So etwa bei der Händigkeit – ein Effekt, der ebenfalls im Zusammenhang mit der Lateralisierung des Denkorgans steht und zugleich das auffälligste asymmetrische Verhaltensprinzip ist. Bereits bei 10 Wochen alten menschlichen Feten lässt sich im Ultraschall beobachten, dass 85 Prozent der heranwachsenden Babys den rechten Arm häufiger bewegen als den linken. Sind die Föten dann 15 Wochen alt, lässt sich anhand des Daumens, an dem sie bevorzugt nuckeln, mit sehr hoher Trefferquote vorhersagen, welche Hand sie auch noch als Erwachsene bevorzugen werden.

Entdeckung eines ersten Linkshänder-Gens

Clyde Francks ist schon seit vielen Jahren fasziniert von der Lateralisierung des Gehirns. Bereits seit 2002 suchte der Zoologe – zunächst als Doktorand und später als wissenschaftlicher Mitarbeiter – am Wellcome Trust Centre for Human Genetics in Oxford, Großbritannien, nach Genen, die der Händigkeit zugrunde liegen. 2007 veröffentlichte er die Entdeckung eines Gens namens LRRTM1 (Leucine-rich repeat transmembrane neuronal 1), das möglicherweise mit der Tendenz zur Linkshändigkeit im Zusammenhang steht und über die väterliche Linie vererbt wird.

In Oxford arbeitete Francks eine Zeit lang mit Simon Fisher zusammen, dem heutigen Direktor am Max-Planck-Institut für Psycholinguistik. Für Fisher standen jedoch andere Themen im Vordergrund. Er hatte 2001 das weithin bekannte Gen FOXP2 entdeckt, das eine zentrale Rolle für Sprache und Sprechen spielt. Als Fisher 2010 ans Max-Planck-Institut für Psycholinguistik kam, um dort die Abteilung Sprache und Genetik neu aufzubauen, warb er seinen ehemaligen Kollegen an. Und so zog mit Clyde Francks auch das Thema „Asymmetrie in Gehirn und Verhalten“ ins Max-Planck-Institut in Nijmegen ein.

Dass die wichtigen funktionellen Zentren für Sprache und Sprechen asymmetrisch über das Gehirn verteilt sind, hatte bereits der französische Arzt Paul Broca Anfang der 1860er-Jahren entdeckt. Er war auf ein seltsames Phänomen gestoßen: War ein bestimmter Bereich in der linken Gehirnhälfte zerstört, verstanden die Betroffenen zwar noch, was man ihnen sagte. Sie selbst waren aber nicht mehr in der Lage, sich verbal auszudrücken. Patienten, bei denen die Verletzungen auf der gegenüberliegenden Seite lagen und daher die rechte Hemisphäre betrafen, zeigten diese Einbußen nicht.

Der Franzose hatte eines der Hauptzentren für Sprache entdeckt, das nach ihm benannte Broca-Areal, dem heute eine maßgebliche Funktion für die Sprachproduktion zugeschrieben wird, aber auch für die Verarbeitung von Satzstruktur und Grammatik. Ein weiteres wichtiges Sprachzentrum, das Wernicke-Areal entdeckte wenige Jahre später, 1874, der deutsche Neurologe Carl Wernicke (1848–1905). Dieser Hirnregion kommt eine maßgebliche Rolle beim Sprachverstehen zu. Und genau wie das Broca-Areal ist auch die Wernicke-Region bei den meisten Menschen links verortet.

Sprache wird im Gehirn meist links verarbeitet

Neuere wissenschaftliche Untersuchungen auf der Basis funktioneller Bildgebung, mit der sich anhand der Durchblutung oder des Zuckerstoffwechsels die aktiven Hirnregionen darstellen lassen, haben ergeben: Die relevanten Areale für Sprache und Sprachverarbeitung sind über das Gehirn verteilt, oftmals sogar in weit voneinander entfernten Regionen. So verzeichnen Forscher auch in der rechten Hemisphäre Aktivität, wenn es um Sprache und Sprechen geht – wenn auch weniger als links.

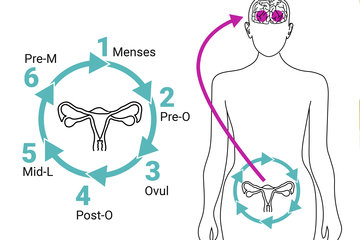

Dazu kommt: Die Lateralisierung ist individuell verschieden ausgeprägt – nicht nur bei den wenigen Menschen, deren Gehirn spiegelverkehrt zu dem der Mehrheit spezialisiert ist. Auch die Denkorgane von Personen, deren Sprachverarbeitung prinzipiell links gelagert ist, unterscheiden sich darin, wie deutlich die Asymmetrie ausgeprägt ist. Das kann sogar nur einzelne Hirnareareale betreffen. Doch wie wirkt sich das auf die kognitiven Leistungen des Einzelnen aus? Und wie verhält es sich mit den Unterschieden zwischen Männern und Frauen?

Frühere Forschungsergebnisse liefern recht unterschiedliche Antworten auf die Geschlechterfrage. 2008 führte etwa ein Forscherteam des University Medical Center Utrecht in den Niederlanden eine Metaanalyse durch. Die Wissenschaftler werteten Daten aus 13 Studien zu Händigkeit und Lateralisierung bestimmter Hirnregionen und -funktionen aus und kamen zu dem Schluss: Zwar sind Männer häufiger Linkshänder als Frauen. Doch in den Regionen und Funktionen des Gehirns, die die Niederländer in ihre Untersuchung einbezogen hatten, erkannten sie keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern.

Francks war nicht überzeugt. Er vermutete nach wie vor, dass es feine Unterscheide zwischen den Geschlechtern geben müsste. Gemeinsam mit dem Doktoranden Tulio Guadalupe entschied er sich daher, selbst nochmals nachzuforschen. Die beiden Wissenschaftler analysierte Bilder von Hirnscans von mehr als 2300 gesunden Männern und Frauen. Dabei konnten die Wissenschaftler auf Daten zurückgreifen, die Forschergruppen verschiedener Einrichtungen in den Niederlanden im Rahmen der Brain Imaging Genetics-Studie seit 2007 gesammelt hatten, sowie auf Daten einer deutschen Langzeitstudie zur Gesundheit. Nur durch solche Forschungskooperationen ist es überhaupt möglich eine derart große Probandengruppe zu generieren und so zu einer Datenmenge zu kommen, deren Auswertung am Ende statistisch wirklich aussagekräftig ist.

Francks und Guadalupe konzentrierten sich bei ihrer Untersuchung auf das Planum temporale – eine Hirnregion, die bereits seine Kollegen aus Utrecht bei ihrer Metaanalyse im Visier hatten. Das Planum temporale sitzt auf beiden Seiten des Gehirns im Schläfenlappen und wird mit der Verarbeitung von Sprache und Musik, aber auch mit dem absoluten Gehör in Verbindung gebracht. Bei rund 90 Prozent der Bevölkerung ist es links stärker ausgeprägt und kann dort bis zu fünf Mal größer sein als sein rechtes Gegenstück. Außerdem sehen Forscher einen Zusammenhang zwischen mangelnder Linksasymmetrie des Planum temporale und Dyslexie. Betroffene haben Schwierigkeiten beim Lesen, aber auch beim Verstehen von Wörtern – obwohl ihre Intelligenz, ihr Seh- und Hörvermögen normal ausgebildet sind.

Unterschiede zwischen Männern und Frauen

Francks und sein Mitarbeiter vermaßen das Planum temporale mit Hilfe sehr exakter Methoden zur Volumenbestimmung von Hirnarealen. Als die Forscher schließlich die zur Verfügung stehenden Daten ausgewertet hatten, war klar: Es gibt sehr wohl einen Unterschied zwischen Männern und Frauen – zumindest im Planum temporale. Francks’ Untersuchungen haben gezeigt, dass diese Region im weiblichen Gehirn weniger stark lateralisiert ist als bei Männern. Nun darf man aus diesem Ergebnis nicht schließen, Frauen seinen deswegen die schwächeren Leserinnen. „Dem ist nicht so“, betont Francks. „Aber Männer, bei denen die Linksasymmetrie des Planum temporale schwächer ausgeprägt ist, neigen eher zur Dyslexie.“

Mit der reinen Bestandsaufnahme war Francks noch nicht zufrieden – schließlich geht es ihm bei seiner Arbeit vorrangig darum, die Mechanismen der Lateralisierung zu entschlüsseln. Daher werteten er und Guadalupe im nächsten Schritt die genetischen Daten aus, die ihm zu seinen Probanden zur Verfügung standen. Die Forscher konzentrierten sich auf die Suche nach sogenannten Single Nukleotid Polymorphisms, kurz SNPs. Dabei handelt es sich nicht um Mutationen, sondern um Genvariationen, die in der Bevölkerung mit einer gewissen Häufigkeit auftreten und bei denen lediglich ein einzelnes Basenpaar im DNA-Strang verändert ist.

Das interessante Ergebnis: Die Forscher fanden im Zusammenhang mit der Ausprägung der Linksasymmetrie im Planum temporale besonders viele SNPs in Genen, die am Steroidhormon-Stoffwechsel beteiligt sind, also unter anderem bei der Synthese männlicher und weiblicher Geschlechtshormone. Und tatsächlich scheint sich die Funktion der Steroidhormone sowohl bei Männern als auch bei Frauen auf die Lateralisierung des Planum temporale auszuwirken. Welche Rolle Steroidhormone letztlich für die Lese- und Sprachfähigkeit spielen, ist aber noch ungeklärt. Dieses Rätsel will Francks in künftigen Forschungsprojekten knacken.

Vieles, was Clyde Francks mit seinem Team in Nijmegen macht, scheint auf den ersten Blick fast simpel: Man pickt sich eine prominente, asymmetrisch ausgeprägte Region im Gehirn heraus und prüft dann ob es Genvariationen gibt, die diese erklären können. Doch ganz so einfach ist die Sache nicht. Vielmehr gleicht die Fahndung nach den genetischen Ursachen für die Lateralisierung der berühmten Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Das zeigte sich etwa, als die Forscher die sogenannte Heschel‘sche Querwindung unter die Lupe nahmen. Diese Hirnregion befindet sich in beiden Gehirnhälften im Schläfenlappen, sie beherbergt das primäre Hörzentrum und ist wichtig für das Sprachverständnis. Die Heschel‘sche Querwindung ist nicht nur bei den meisten Menschen in der linken Hirnhälfte stärker ausgeprägt. Ihre Form variiert auch stark zwischen einzelnen Individuen – anatomische Besonderheiten, die in gewissem Maße vererbt sein müssen. Trotzdem konnten die Max-Planck-Forscher keine Genvariationen ausmachen, die eindeutig im Zusammenhang mit der Ausprägung der Heschel‘schen Querwindung stehen – und das, obwohl sie Daten von mehr als 3000 Probanden untersuchten.

Genetische Einflüsse sind komplex und vielfältig

Ähnlich ernüchternd verläuft derzeit die Suche nach weiteren Genen für die Händigkeit. Erst im letzten Jahr hatten die Nijmegener Forscher das Genmaterial von 17 Mitgliedern einer Familie aus Pakistan analysiert, in der sich auffallend viele Linkshänder finden. „Das sind eigentlich die besten Voraussetzungen, um genetische Ursachen für dieses Phänomen auszumachen“, sagt Tulya Kavaklioglu, die Doktorandin, die in Francks Team mit diesem Thema betraut ist. „Trotzdem haben wir rein gar nichts gefunden.“

Was für die Doktorandin frustrierend ist, bedeutet eine wichtige Erkenntnis für das Forschungsfeld. Der scheinbare Misserfolg unterstreicht, wie komplex und vielfältig die genetischen Einflüsse sein müssen, die am Ende dazu führen, dass eine bestimmte Gehirnregion bei manchen Menschen stärker lateralisiert ist als bei anderen oder dass einzelne Individuen die linke Hand der rechten vorziehen. „Wir können sehr sicher sein, dass es nicht eine einzelne Genvariationen ist, die über die Händigkeit oder die Asymmetrie des Gehirns entscheidet“, betont Clyde Francks. Vielmehr scheint eine Vielzahl von Variationen im Genom letztlich zu der anatomischen Ausprägung zu führen, die Forscher in ihren Hirnscans sehen oder schlicht in Form der bevorzugten Hand ihrer Probanden. Das ist ähnlich wie bei der Körpergröße, der Augenfarbe oder dem individuellen Gewicht: Auch hier beeinflussen unzählige SNPs und andere Formen von Veränderungen im Genom den Phänotyp, also das Erscheinungsbild. Zusätzlich werden zumindest Größe und Gewicht auch von Umwelteinflüssen geprägt – ein Phänomen, das auch bei der Lateralisierung des Gehirns mitwirken könnte.

Gestörte Asymmetrie könnte Krankheiten verursachen

Dazu kommen sogenannte epigenetische Mechanismen, Modifikationen der DNA, die beeinflussen, ob und wie stark ein bestimmtes Gen oder eine bestimmte Variation überhaupt zum Tragen kommt. Einen solchen Effekt machte Francks’ Team 2014 im LRRTM1-Gen aus, dem Gen, das Francks zu seiner Zeit in Oxford mit dem Hang Linkshändigkeit in Verbindung brachte – zumindest dann, wenn LRRTM1 hypomethyliert ist, also gegenüber dem „gesunden“ Zustand zu wenige Methylgruppen trägt. Dabei handelt es sich um kleine chemische Anhängsel an der DNA, die die Aktivität eines Gens beeinflussen, also wie häufig es abgelesen wird.

Das alles macht auch deutlich: Wer nach genetischen Ursachen für die Asymmetrie in Gehirn und Verhalten fahndet, braucht nicht nur einen langen Atem, sondern vor allem eine hohe Zahl an Testpersonen. Denn nur so lassen sich auch feine Effekte ausmachen. Zu diesem Zweck haben sich in den letzten Jahren große Forschungsverbünde gegründet, so etwa das internationale Konsortium ENIGMA (Enhancing Neuro Imaging Genetics through Meta-Analysis), das sich zum Ziel gesetzt hat, Daten aus bildgebenden Verfahren und genetischen Untersuchungen zu bündeln, um so mit sehr großen Probandengruppen zu einem besseren Verständnis des Gehirns und seiner Funktion zu gelangen. Clyde Francks leitet in diesem Zusammenschluss den Bereich Lateralisierung.

Man mag sich an dieser Stelle vielleicht fragen, warum die Nijmegener Forscher überhaupt den ganzen Aufwand betreiben, nur um ein paar feine genetische Spuren auszumachen, die winzige Beiträge zur individuellen Gehirnanatomie leisten. Ist es wirklich wichtig zu wissen, warum die Heschel‘sche Querwindung bei einem Menschen so und beim anderen ein wenig anders ausgeprägt ist? Und welchen Nutzen brächte das Wissen um Gene, die darüber mitbestimmen, ob wir für bestimmte Tätigkeiten die rechte oder die linke Hand bevorzugen?

„Uns geht es darum, die grundlegenden genetischen und molekularbiologischen Prinzipien zu verstehen, die zur Lateralisierung des Gehirns führen“, sagt Francks. Denn auch Krankheiten wie die Schizophrenie scheinen im Zusammenhang mit unzureichender Gehirnlateralisierung zu stehen. Und Abweichungen in der Asymmetrie bestimmter Strukturen tief im Inneren des Großhirns spielen offensichtlich eine Rolle für die Hyperaktivität bei Kindern. „Wenn wir die Mechanismen verstehen, wie die Asymmetrie entsteht, können wir im nächsten Schritt untersuchen, an welcher Stelle etwas schief läuft, wenn die Lateralisierung gestört ist,“ so Francks. Und das wäre ein erster wichtiger Schritt, um betroffenen Menschen eines Tages besser helfen zu können.

Auf den Punkt gebracht

-

Die beiden Hälften des menschlichen Gehirns übernehmen verschiedene Aufgaben, doch ist die Asymmetrie individuell unterschiedlich ausgeprägt.

-

Es gibt keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen Rechts- bzw. Linkshändigkeit und der Verteilung anderer Funktionen im menschlichen Gehirn. So ist das von Linkshändern im Bereich der Sprachverarbeitung meist ähnlich strukturiert wie das von Rechtshändern.

-

Bestimmte Gehirnasymmetrien sind bei Männern und Frauen unterschiedlich ausgeprägt.

-

Die Suche nach den genetischen Ursachen für Rechts- und Linkshändigkeit sowie für Abweichungen in der Gehirnasymmetrie erweist sich als schwierig.