„Herzrhythmusstörungen schonend und schmerzfrei beenden“

Detaillierte Einblicke ins Herz schaffen die Basis für eine sanftere Behandlung des Kammerflimmerns

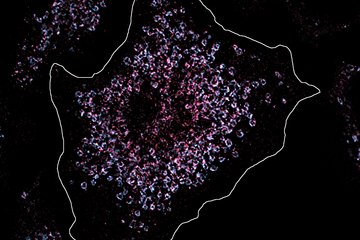

Mit einer neuen Ultraschalltechnik lässt sich wie in einem 3D-Film im Inneren des Herzmuskels verfolgen, wie das Herz pumpt und warum es bei Herzrhythmusstörungen aus dem Takt gerät. Forscher um Stefan Luther, die die Methode am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation und am Deutschen Herzzentrum Göttingen entwickelt haben, sehen dafür unmittelbare Anwendungen in der Medizin. Wir sprachen mit Stefan Luther, wo diese liegen und welche Schritte die Forscher nun planen, um die Untersuchungsmethode zu etablieren.

Die neue Ultraschalldiagnostik soll unter anderem fehlende Erkenntnisse liefern, damit Patienten bei Kammerflimmern mit schwächeren Stromstößen als bislang behandelt werden können. Welchen Nutzen hätten sie davon?

Wir versuchen drei Effekte zu adressieren: Bei der konventionellen Behandlung des Kammerflimmerns mit hochenergetischen elektrischen Schocks erleiden Patienten sehr starke Schmerzen, die von vielen als traumatisierend empfunden werden. Zudem schädigen die starken Stromstöße das Gewebe. Dadurch verschlechtert sich schließlich die Prognose: Das heißt, die Patienten überleben zwar die akute, lebensbedrohliche Situation. Die Gewebeschädigungen erhöhen aber die Wahrscheinlichkeit, dass weitere Herzrhythmusstörungen auftreten und die Funktion des Herzens weiter geschwächt wird.

Welche Patienten könnten davon profitieren?

Zum einen Patienten, die in einer akuten Notsituation mit einem externen Defibrillator behandelt werden müssen. Zum anderen auch sehr viele Patienten, denen ein Defibrillator implantiert wurde, weil sie ein deutlich erhöhtes Risiko für Herzrhythmusstörungen tragen. Wegen der starken Schmerzen bei den Elektroschocks lassen sich manche das Implantat wieder entfernen. Zumal die existierenden Geräte immer wieder Fehlschocks, also medizinisch nicht notwendige Schocks produzieren, die Patienten bei vollem Bewusstsein erleben. Das trägt wesentlich zu dem Trauma bei.

Macht Ihr Ansatz die schmerzhaften Stromstöße künftig überflüssig?

Wir wollen mit unserem Konzept den konventionellen Defibrillationsschock nicht ersetzen, sondern eine weitere Möglichkeit schaffen, Herzrhythmusstörungen zu beenden. Zu diesem Zweck möchten wir die Niedrigenergie-Defibrillation in konventionelle Geräte integrieren. Wir hoffen, dass wir damit eine Großzahl der Herzrhythmusstörungen künftig schonend und schmerzfrei beenden können. Wenn es dann eine kleine Zahl an Arrhythmien gibt, die noch mit starken Stromstößen behandelt werden müssen, steht diese Methode nach wie vor zur Verfügung.

Warum sind die hohen Energien bei der konventionellen Defibrillation nötig?

Die konventionelle Defibrillation erregt durch einen hochenergetischen elektrischen Schock alle Zellen gleichzeitig. Danach sind sie für eine gewisse Phase nicht mehr erregbar, sodass die gesamte chaotische Aktivität, die es bei einer Herzrhythmusstörung gibt, beendet ist. Weil man zumindest eine kritische Masse der Zellen im Herzmuskel erregen muss, braucht man die hohen Energien. Und die bewirken die Schmerzen und die Gewebeschädigungen.

Wie möchten Sie das vermeiden?

Wir sind überzeugt, dass die hohen Energien meistens nicht nötig sind. Es ist seit längerer Zeit bekannt, dass dem Flimmern rotierende dreidimensionale Wellen zugrunde liegen, und sich jede rotierende Welle um ein Filament dreht. Die Filamente, die den Kern einer solchen Welle bilden, sind auch die Punkte, an denen Störungen der Dynamik besonders effektiv wirken. Man hat in Simulationen gezeigt, dass man mit periodischen Stimuli die Rotoren zu einer Drift veranlassen und in die Ränder drücken kann.

Inwiefern wird Ihnen das neue Ultraschall-Verfahren helfen, die schonende Behandlungsmethode weiterzuentwickeln?

Wir können damit die Selbstorganisationsprinzipien, die dem Kammerflimmern zugrunde liegen, besser verstehen. Deshalb wird es bei der Anwendung im Patienten nicht notwendig sein, die genaue Position der Wirbel zu kennen – das ist klinisch auch nicht möglich.

Worum geht es konkret?

Die dreidimensionalen Wirbel neigen dazu, sich an heterogenem Gewebe wie etwa einer Narbe, einem Gefäß oder ein bisschen Fett aufzuhalten. Wenn wir von außen ein gepulstes elektrisches Feld anwenden, wird dieses heterogene Gewebe zu einer virtuellen Elektrode.

Das heißt, von ihr geht sozusagen die elektrische Erregung aus und beseitigt den lebensbedrohlichen Wirbel gezielt.

Genau. Bislang gelang das, je nach Arrhythmie-Typ, in etwa 80 Prozent der Fälle. Es war für uns in den anderen Fällen aber nicht sichtbar, warum eine Niedrigenergie-Defibrillation nicht erfolgreich war. Jetzt wo wir mit der Bildgebung einen großen Schritt nach vorne getan haben, können wir die weitere Optimierung der Methode sehr systematisch vorantreiben.

Um wie viel wird man die Energie reduzieren können, mit der man die Stromstöße setzt?

Für das Vorhofflimmern benötigen wir bisher 80 bis 90 Prozent weniger Energie als bei einem hochenergetischen Schock. Dadurch wird die Gewebeschädigung auf jeden Fall deutlich reduziert und die Therapie verbessert. Wenn wir schmerzfrei werden wollen, ist aber nicht nur die relative Energiereduktion wichtig, sondern auch der absolute Wert. Denn wahrscheinlich empfinden Patienten oberhalb einer Schwelle, ab der Schmerzen wahrgenommen werden, gleich erhebliche Schmerzen. Wir müssen also in absoluten Zahlen deutlich unter ein Joule kommen. Beim Vorhofflimmern sind wir jetzt bei 0,1 Joule. Für die Herzkammer ist die Herausforderung ein bisschen größer, weil dieser Muskel relativ dick ist. Da sind wir mit den absoluten Werten noch nicht da, wo wir Schmerzfreiheit annehmen können, aber wir sind auf einem guten Weg.

Was werden Ihre nächsten Schritte sein?

Mit der neuen Bildgebung werden wir in diesem Jahr in ersten klinischen Studien Herzrhythmusstörungen im Patienten untersuchen. Bei der Niedrigenergie-Defibrillation werden wir weitere präklinische Experimente vornehmen, um auch beim Kammerflimmern eine Reduktion der Energie um 80 bis 90 Prozent zu erreichen. Ab 2019 können wir dann wahrscheinlich die erste Patientenstudie planen und durchführen.

Wie werden Sie dabei vorgehen?

Bei Patienten, denen ein Defibrillator implantiert werden soll, legen Ärzte ohnehin routinemäßig Katheter ins Herz. Damit erzeugen und beenden sie unter sehr kontrollierten medizinischen Bedingungen Herzrhythmusstörungen, um das Gerät auf den Patienten einzustellen. Wir wollen dabei zeigen, dass man sie mit der Niedrigenergie-Defibrillation beenden kann. Wenn dieser proof of concept erfolgreich ist, werden wir im nächsten Schritt ein Implantat entwickeln. Spätestens an der Stelle müssen wir mit Industriepartnern kooperieren, vor allem wenn wir unsere Technik in vorhandene Geräte intergieren wollen.

Gibt es da bereits Interesse der Industrie?

Was unsere Ultraschall-Diagnostik angeht, stehen wir mit Siemens in Kontakt und haben uns darüber schon im Vorfeld der Experimente ausgetauscht. Wir hatten auch mit Philips schon erste Kontakte. Ich glaube, die Industrie schätzt es allgemein so ein, dass Ultraschall eine sehr etablierte Technik ist, mit der sie sehr viel Erfahrung hat und die auch sehr verbreitet ist. Sie ist aber in ihrem technischen Potenzial noch nicht ausgereizt. Die Grundlagenforschung hat gezeigt, dass die heutigen Geräte eine deutlich höhere räumliche und zeitliche Auflösung erzielen können, sodass wir damit auch das Vorhofflimmern untersuchen können. Das schaffen wir bislang noch nicht ganz. Ich glaube aber, da wird es in der nächsten Zeit eine spannende Entwicklung geben.

Wie erleben Sie den Brückenschlag zwischen Grundlagenforschung und der Anwendung?

Das ist ein Spannungsfeld, das total inspirierend ist. Auch die Studenten und Doktoranden haben das Gefühl, dass wir auf unserem Gebiet wirklich etwas bewegen können und die Ergebnisse wirklich relevant sind. Außerdem schauen wir über den Tellerrand unserer eigenen Disziplin und sprechen mit den Medizinern, inwieweit unsere Methoden für sie relevant sind. Oder die Mediziner sprechen uns mit ihren Fragen an. Wir inspirieren uns gegenseitig, aber natürlich ist es nicht immer leicht.

Inwiefern?

Es gibt immer noch Barrieren, so sind die Fachdisziplinen. Zum einen sprachlich: Am Anfang brauchten wir gewissermaßen einen Übersetzer zwischen Medizin- und Physikdeutsch. Zum anderen aber auch in der Art und Weise, wie man an Probleme herangeht. Für eine neue Generation von Studenten wird es viel selbstverständlicher sein, die Grenzen zu überschreiten. Und das ist auch nötig. Ich bin überzeugt, dass Systemdenken in der Medizin des 21. Jahrhunderts eine entscheidende Rolle spielen wird. Das Herz etwa ist ein komplexes nichtlineares System, und ist am besten auch als solches zu verstehen. Dieser Ansatz wird für die Entwicklung der Medizin prägend sein.

Das Interview führte Peter Hergersberg